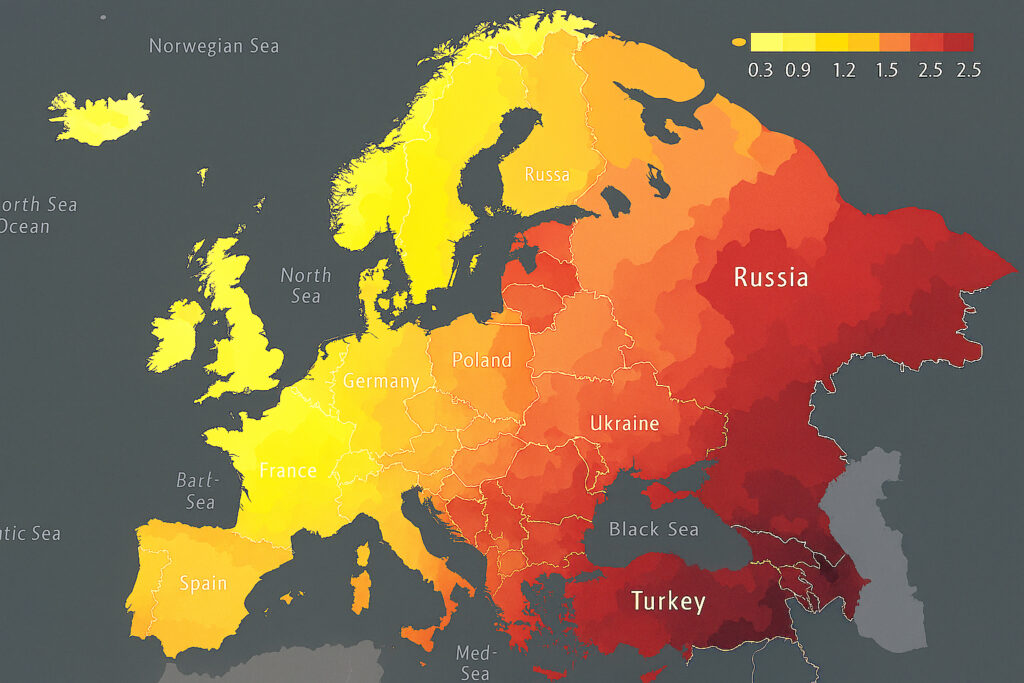

Europa erwärmt sich schneller als der globale Durchschnitt

Europa erwärmt sich derzeit schneller als der globale Durchschnitt, was den Kontinent zu einem der Hotspots des Klimawandels macht. Messungen der letzten Jahrzehnte zeigen, dass die Temperaturen in vielen Regionen Europas um etwa 2 Grad Celsius gestiegen sind, während der weltweite Durchschnitt bei rund 1,5 Grad liegt. Besonders auffällig sind die Unterschiede zwischen Nord-, Mittel- und Südeuropa, die unterschiedlich stark von der Erwärmung betroffen sind. Im Norden führt die Erwärmung zu milderen Wintern, während im Mittelmeerraum heiße Sommer und längere Dürreperioden zunehmen. Die Schneebedeckung in den Alpen und Skandinavien geht drastisch zurück, was die Wasserversorgung und die Ökosysteme beeinflusst. Südeuropa erlebt dabei die stärksten Veränderungen, die bereits spürbare Folgen für Landwirtschaft, Wälder und Städte haben. Die Vegetation leidet unter den langen Trockenperioden, und die Gefahr von Waldbränden steigt deutlich an. Auch die Wasserversorgung ist zunehmend kritisch, da Flüsse austrocknen und Grundwasserbestände sinken. Küstenregionen Südeuropas werden zusätzlich durch steigende Meeresspiegel und zunehmende Erosion bedroht. Die Landwirtschaft muss sich auf veränderte Anbauzeiten und reduzierte Erträge einstellen. Gleichzeitig verändern sich die Lebensräume vieler Tierarten, die entweder abwandern oder stark bedroht sind. Amphibien, Insekten und Vögel reagieren besonders sensibel auf die veränderten klimatischen Bedingungen. In den Meeren steigen die Wassertemperaturen, was marine Ökosysteme wie Korallenriffe und Seegraswiesen unter Druck setzt. Die Nord- und Ostsee erwärmen sich ebenfalls, was das Gleichgewicht der Fischpopulationen beeinflusst. Diese Veränderungen wirken sich auch auf die menschliche Gesellschaft aus. Hitzewellen führen zu gesundheitlichen Problemen und steigender Sterblichkeit, insbesondere bei älteren Menschen. Der Energieverbrauch steigt durch vermehrte Nutzung von Klimaanlagen und Kühlanlagen. Städte werden zunehmend zu Wärmespeichern, die nächtliche Abkühlung wird erschwert. Der Tourismus verlagert sich teilweise in kühlere Regionen, während südliche Destinationen unter extremen Temperaturen leiden. Landwirtschaftliche Produktionsverluste beeinflussen die Ernährungssicherheit und treiben Preise nach oben. Versicherungen und Finanzsysteme reagieren auf höhere Risiken durch Naturkatastrophen. Dürren, Starkregenereignisse und Hitzewellen nehmen in Häufigkeit und Intensität zu. Waldbrände in Spanien, Griechenland und Portugal erreichen Rekordflächen. Überschwemmungen in Mitteleuropa verursachen hohe wirtschaftliche Schäden. Stürme und Orkane treten häufiger und stärker auf. Die Ursachen für die beschleunigte Erwärmung liegen sowohl in menschlichen Aktivitäten als auch in natürlichen Faktoren. Luftzirkulationsmuster, geringere Bodenfeuchtigkeit und Landnutzungsänderungen tragen zur lokalen Verstärkung bei. Rückkopplungseffekte wie reduzierte Schneedecke und Erwärmung der Meere verstärken die Erwärmung zusätzlich. Die europäische Forschung überwacht diese Entwicklungen intensiv, unter anderem durch das Copernicus-Programm. Satelliten liefern hochauflösende Daten zur Temperatur, Schneebedeckung, Vegetation und Meeresspiegel. Langzeitmessungen und Klimamodelle erlauben Prognosen über zukünftige Entwicklungen. Diese zeigen, dass Europa bis zum Ende des Jahrhunderts weitere zwei bis vier Grad Celsius wärmer werden könnte. Südeuropa könnte zeitweise extremen Hitzebelastungen ausgesetzt sein, die Teile der Bevölkerung gefährden. Landwirtschaftliche Zonen müssen sich anpassen oder verlagern. Städte benötigen neue Infrastruktur und Maßnahmen zur Resilienzsteigerung. Energieversorgung und Wassermanagement stehen vor großen Herausforderungen. Gleichzeitig erfordert die Reduzierung von Treibhausgasen nachhaltige Investitionen und politische Entscheidungen. Die Europäische Union hat mit dem Green Deal Maßnahmen zur Klimaneutralität und Emissionsreduktion beschlossen. Nationale Strategien ergänzen diese Maßnahmen durch Schutzprogramme für Ökosysteme, Wasserressourcen und Infrastruktur. Forschung und Bildung sollen technologische Innovationen und Bewusstseinswandel fördern. Die Zunahme von Extremereignissen zeigt, dass Anpassung und Klimaschutz Hand in Hand gehen müssen. Europa ist damit ein entscheidender Schauplatz der globalen Klimakrise. Der Kontinent dient als Frühwarnsystem für globale Entwicklungen. Politisches Handeln, wissenschaftliche Forschung und gesellschaftliches Engagement sind entscheidend, um die Folgen der Erwärmung zu begrenzen. Die Herausforderung besteht darin, ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte in Einklang zu bringen. Nur durch koordinierte Maßnahmen kann die Lebensqualität für zukünftige Generationen gesichert werden. Die Erwärmung Europas zeigt deutlich, dass der Klimawandel nicht nur ein globales, sondern auch ein regionales Problem ist, das unmittelbares Handeln erfordert.

Klimatische Veränderungen und Temperaturanstieg

Messungen zeigen, dass die Durchschnittstemperaturen in Europa pro Jahrzehnt um rund 0,5 Grad Celsius steigen. Besonders stark betroffen sind Zentraleuropa und der Mittelmeerraum, wo die Sommer inzwischen deutlich heißer und trockener ausfallen. Der Norden Europas erlebt dagegen mildere Winter und vermehrte Niederschläge. Diese Veränderungen wirken sich auf die Schneedecke, Gletscher und Flüsse aus, die in den Alpen und Skandinavien drastisch zurückgehen. Auch die Wassertemperaturen der Nord- und Ostsee steigen kontinuierlich, was ökologische Gleichgewichte verändert. Klimamodelle zeigen, dass sich der Trend in den kommenden Jahrzehnten weiter verstärken wird. Regionen, die bisher gemäßigtes Klima hatten, verschieben sich klimatisch nach Süden. Dadurch verändert sich das gesamte thermische Gefüge des europäischen Kontinents nachhaltig.

Besondere Betroffenheit Südeuropas

Südeuropa gilt als Hotspot der globalen Erwärmung, da sich die Temperaturen dort doppelt so schnell erhöhen wie im globalen Mittel. Besonders betroffen sind Spanien, Italien, Griechenland und Portugal, wo die Hitzewellen immer länger und intensiver ausfallen. Diese Entwicklung führt zu Wasserknappheit, sinkenden Ernteerträgen und einer steigenden Gefahr von Waldbränden. Die Vegetation leidet unter langen Dürrephasen, wodurch sich die Wüstenbildung zunehmend ausbreitet. Gleichzeitig nimmt die Wasserqualität ab, da Flüsse und Seen stärker austrocknen. Küstenregionen erleben aufgrund des Meeresspiegelanstiegs verstärkte Erosion und Salzgehaltsveränderungen. Auch der Tourismus, eine wichtige Einkommensquelle, steht durch extreme Temperaturen unter Druck. Südeuropa wird damit zu einer der am stärksten gefährdeten Regionen des Kontinents in Bezug auf den Klimawandel.

Ursachen der beschleunigten Erwärmung

Die beschleunigte Erwärmung Europas beruht auf einer Kombination natürlicher und menschlicher Faktoren. Eine wichtige Rolle spielt die geringere Bodenfeuchtigkeit, die im Sommer zu weniger Verdunstung und damit zu stärkerer Aufheizung führt. Auch atmosphärische Zirkulationsmuster, wie blockierende Hochdruckgebiete, sorgen für anhaltende Hitzeperioden. Hinzu kommen Veränderungen in der Landnutzung, etwa durch intensive Landwirtschaft, Entwaldung und Urbanisierung. Städte wirken durch ihre dichten Bauflächen wie Wärmespeicher, die die nächtliche Abkühlung verhindern. Rückkopplungseffekte, etwa die Verringerung der Schneedecke oder die Erwärmung der Meere, verstärken die Temperaturzunahme zusätzlich. Aerosol-Reduktionen, die die Luftqualität verbessern, führen paradoxerweise zu mehr Sonneneinstrahlung am Boden. Auch die Nordatlantische Oszillation beeinflusst das europäische Klima in unregelmäßigen Zyklen. Insgesamt ergibt sich ein komplexes Zusammenspiel von Prozessen, das die regionale Erwärmung beschleunigt.

Auswirkungen auf Ökosysteme und Biodiversität

Die Erwärmung Europas bringt erhebliche Veränderungen in natürlichen Lebensräumen mit sich. Wälder verschieben sich in höhere Lagen und nördlichere Regionen, während mediterrane Pflanzenarten an ihre Grenzen stoßen. Viele Tierarten verlieren ihre angestammten Lebensräume oder wandern in kühlere Gebiete ab. Besonders betroffen sind Amphibien, Vögel und Insekten, deren Lebenszyklen stark vom Klima abhängen. In der Landwirtschaft verändern sich Anbauzeiten, Ertragssicherheit und Schädlingsdruck deutlich. Auch marine Ökosysteme sind betroffen, da wärmere Gewässer das Gleichgewicht zwischen Fischarten stören. Das Mittelmeer gilt inzwischen als eines der sich am schnellsten erwärmenden Meere der Erde. Korallenriffe, Seegraswiesen und Küstenökosysteme stehen unter zunehmendem Stress. Diese Veränderungen bedrohen die biologische Vielfalt Europas langfristig und erfordern gezielte Schutzmaßnahmen.

Einfluss auf Gesellschaft und Wirtschaft

Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Erwärmung sind in Europa bereits deutlich spürbar. Hitzewellen führen zu steigender Sterblichkeit, insbesondere bei älteren Menschen in Städten. Auch die Produktivität sinkt, da körperliche Arbeit im Freien zunehmend gefährlich wird. Der Energieverbrauch steigt, da Klimaanlagen häufiger genutzt werden, während gleichzeitig die Wasserkraftproduktion unter Trockenheit leidet. Landwirtschaftliche Erträge gehen zurück, was die Ernährungssicherheit gefährdet. Der Tourismus verlagert sich zunehmend in nördlichere Regionen, da Südeuropa im Sommer oft zu heiß wird. Städte müssen ihre Infrastruktur anpassen, etwa durch Begrünung, Beschattung und bessere Wassernutzung. Versicherungen und Finanzsysteme reagieren auf höhere Risiken durch Naturkatastrophen. Langfristig drohen tiefgreifende wirtschaftliche und soziale Umwälzungen, wenn keine wirksamen Gegenmaßnahmen getroffen werden.

Extremwetter und Naturgefahren

Extremwetterereignisse haben in Europa in Häufigkeit und Intensität deutlich zugenommen. Hitzewellen wie 2003, 2019 oder 2022 führten zu zehntausenden Todesfällen und enormen wirtschaftlichen Schäden. Dürren treffen besonders den Mittelmeerraum und Teile Osteuropas, wo Wasserknappheit zur Dauerbelastung wird. Gleichzeitig nehmen Starkregenereignisse in Mitteleuropa zu, was zu Überschwemmungen wie 2021 in Deutschland und Belgien führt. Waldbrände haben in Ländern wie Griechenland, Spanien und Portugal neue Rekordflächen zerstört. Auch Stürme und Orkane zeigen stärkere Intensitäten durch erhöhte Meeresoberflächentemperaturen. Die Zunahme solcher Ereignisse belastet Katastrophenschutzsysteme und Gesundheitswesen erheblich. Der Wiederaufbau nach Extremereignissen wird immer teurer und zeitaufwendiger. Europa steht damit vor einer neuen Ära klimatischer Risiken, die ständige Anpassung und Vorsorge erfordert.

Klimapolitische Maßnahmen und Anpassungsstrategien

Die Europäische Union verfolgt ehrgeizige Ziele zur Eindämmung der Erderwärmung. Der European Green Deal sieht vor, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen und die Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu senken. Viele Länder haben nationale Anpassungsstrategien entwickelt, um Landwirtschaft, Städte und Küsten zu schützen. Investitionen in erneuerbare Energien und nachhaltige Mobilität sollen die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Auch der Ausbau grüner Infrastrukturen und urbaner Begrünung gewinnt an Bedeutung. Forschung und Bildung spielen eine Schlüsselrolle, um neue Technologien und Bewusstseinswandel zu fördern. Dennoch bestehen große Unterschiede in der Umsetzung zwischen den Mitgliedsstaaten. Die Herausforderung bleibt, Klimaschutz und wirtschaftliche Stabilität in Einklang zu bringen, ohne soziale Ungleichheiten zu verstärken.

Forschung und Beobachtungssysteme

Europäische Forschungsnetzwerke überwachen das Klima mit modernsten Satelliten und Bodenstationen. Das Copernicus-Programm liefert hochauflösende Klimadaten, die zur Modellierung von Trends und Extremereignissen genutzt werden. Auch das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) spielt eine zentrale Rolle in der Datenauswertung. Wissenschaftliche Institutionen kooperieren international, um Ursachen und Folgen der Erwärmung besser zu verstehen. Langzeitmessungen zeigen, dass sich die Erwärmung in Europa seit 1980 fast verdoppelt hat. Computermodelle helfen, künftige Entwicklungen auf regionaler Ebene zu simulieren. Dabei werden auch Rückkopplungen zwischen Atmosphäre, Ozeanen und Landoberflächen berücksichtigt. Diese Forschung bildet die Grundlage für politische Entscheidungen und Anpassungsstrategien auf allen Ebenen.

Zukünftige Prognosen und Herausforderungen

Klimaprojektionen deuten darauf hin, dass sich Europa bis zum Jahr 2100 um weitere zwei bis vier Grad Celsius erwärmen könnte. Ohne konsequente Gegenmaßnahmen würden Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen dramatisch zunehmen. Besonders Südeuropa könnte für Teile der Bevölkerung zeitweise unbewohnbar werden. Landwirtschaftliche Produktionsgebiete müssten sich weit nach Norden verlagern, während neue Gesundheitsrisiken entstehen. Städte müssen sich an ein dauerhaft wärmeres Klima anpassen und ihre Infrastruktur resilient gestalten. Gleichzeitig stellt die Energiewende eine enorme wirtschaftliche Herausforderung dar. Der Ausbau von Speichertechnologien, grüner Energie und nachhaltiger Mobilität ist entscheidend. Europa steht damit vor einer entscheidenden Phase, in der wissenschaftliche Erkenntnisse und politisches Handeln eng verzahnt sein müssen, um eine lebenswerte Zukunft zu sichern.

Tabelle, die die Schlüsseldaten und Prognosen zur überdurchschnittlichen Erwärmung Europas zusammenfasst, basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen (z. B. von IPCC, UNEP und EEA):

Die überdurchschnittliche Erwärmung Europas

| Kennzahl | Europa | Globaler Durchschnitt | Quelle/Referenz |

| Aktuelle Erwärmung (letztes Jahrzehnt) | 2.12 bis 2.19∘C | ca. 1.1 bis 1.2∘C | Im Vergleich zur vorindustriellen Zeit (ca. 1850–1900) |

| Geschwindigkeit | Schnellster sich erwärmender Kontinent | Basisrate (1x) | Bewertung der Europäischen Umweltagentur (EEA) |

| Temperatur-Ziel (Pariser Abkommen) | Sollte 1.5∘C nicht überschreiten. | 1.5∘C Limit | Die europäische Rate hat dieses Ziel bereits deutlich überschritten. |

| Prognose (Geringe Emissionen) (SSP1-2.6 bis 2100) | Weitere 1.2 bis 3.4∘C Anstieg. | ca. 1.5 bis 2.0∘C über vorindustriell. | Szenario mit starkem, globalem Klimaschutz. |

| Prognose (Hohe Emissionen) (SSP5-8.5 bis 2100) | Voraussichtlich 4.1 bis 8.5∘C Anstieg. | ca. 3.6 bis 5.7∘C über vorindustriell. | Szenario ohne effektive Klimaschutzmaßnahmen. |

| Geografische Hotspots | Nordosteuropa, Nordskandinavien, Mittelmeer-Binnengebiete. | Polarregionen (Arktische Verstärkung). | Regionen mit der höchsten prognostizierten Erwärmung in Europa. |

| Hauptfolgen in Europa | Zunahme von Hitzetoten und Waldbränden (Süden), Starkregen/Fluten (Mitte), Gletscherschmelze (Alpen). | Meeresspiegelanstieg, Versauerung der Ozeane, extreme Dürren. | Regionale Auswirkungen der überdurchschnittlichen Erwärmung. |