Ökosysteme der Erde – Grundlage allen Lebens

Die Biome der Erde: Ein Mosaik des Lebens und seine globale Bedeutung

Die Ökosysteme der Erde, wissenschaftlich als Biome bezeichnet, stellen das komplexe und lebenswichtige Netzwerk dar, das unseren Planeten bewohnbar macht. Sie sind funktionale Einheiten, die sich aus der Interaktion lebender Organismen (Biozönose) mit ihrer unbelebten Umwelt (Biotop) ergeben. Die Verteilung dieser Biome wird hauptsächlich durch das globale Klima – insbesondere Temperatur und Niederschlag – sowie den Salzgehalt des Wassers bestimmt. Diese Biome lassen sich grob in terrestrische (landgestützte) und aquatische (wassergestützte) Systeme unterteilen.

Auf dem Land beherbergt der Tropische Regenwald die höchste Artenvielfalt, da er durch konstant hohe Temperaturen und extreme Niederschläge gekennzeichnet ist. Die Vegetation bildet hier ein vielschichtiges Stockwerk-System, das unzähligen Spezies Lebensraum bietet. Im starken Kontrast dazu stehen die Wüsten, wo das Leben an minimale Niederschlagsmengen und große Temperaturschwankungen angepasst ist. Die Savannen bilden weite Grasländer mit vereinzelten Bäumen, die ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Trocken- und Regenzeiten aufrechterhalten.

In den gemäßigten Zonen finden wir die Temperierten Laubwälder, deren Bäume im Herbst ihre Blätter abwerfen, um die kalten Winter zu überdauern. Nördlich davon erstreckt sich die Taiga oder der boreale Nadelwald, die größte zusammenhängende Waldfläche der Welt, geprägt von Kälte und Nadelbäumen. Die Tundra bildet an den Polkappen eine baumlose Landschaft auf Permafrostboden, in der nur Moose und Flechten überleben können. Schließlich gibt es noch die mediterranen Biome, deren Vegetation spezialisiert ist, heiße, trockene Sommer zu überstehen.

Die aquatischen Ökosysteme sind ebenso vielfältig und unerlässlich für unseren Planeten. Der Offene Ozean ist das größte Biom und spielt eine zentrale Rolle in der Regulierung des Klimas durch die Absorption von CO2. Die Korallenriffe sind die artenreichsten marinen Biome, werden aber durch die Versauerung der Meere und die globale Erwärmung massiv bedroht. In den Ästuaren mischt sich Süß- und Salzwasser, wodurch hochproduktive Zonen entstehen, die als Kinderstuben vieler Meeresbewohner dienen.

Die Tiefsee ist ein von Dunkelheit und hohem Druck geprägter Lebensraum, in dem Organismen oft von chemischen Prozessen statt Sonnenlicht abhängig sind. Bei den Süßwasser-Ökosystemen unterscheidet man zwischen Flüssen und Bächen (Lotisch), deren Leben an die Strömung angepasst ist, und Seen und Teichen (Lentisch), die stehende Gewässer mit einer oft ausgeprägten Schichtung bilden. Die Feuchtgebiete wie Moore und Sümpfe sind extrem wichtig, da sie das Wasser filtern und als natürliche Pufferzonen bei Überschwemmungen dienen.

Alle Biome sind durch globale Kreisläufe miteinander verbunden, wie den Wasserkreislauf und den Kohlenstoffkreislauf. Die Biodiversität in diesen Systemen ist die Grundlage für ihre Widerstandsfähigkeit. Durch menschliche Aktivitäten sind viele dieser Ökosysteme in ihrem Bestand bedroht. Die Erhaltung dieser globalen Ökosysteme ist daher eine der wichtigsten Aufgaben der Menschheit, um die ökologische Stabilität der Erde zu gewährleisten.

Haupttypen der Ökosysteme der Erde

I. Terrestrische Ökosysteme (Land-Biome)

Diese Biome werden primär durch Temperatur und Niederschlag bestimmt.

| Biom (Ökosystem) | Wichtigste Merkmale | Fauna & Flora (Beispiele) |

| 1. Tropischer Regenwald | Hohe Niederschläge, hohe Temperaturen; höchste Biodiversität, mehrstufiger Aufbau (Stockwerke). | Lianen, Epiphyten; Affen, Jaguare, Tukane, unzählige Insekten. |

| 2. Savanne | Warmes Klima, ausgeprägte Trocken- und Regenzeit; Grasland mit vereinzelten Bäumen. | Akazien; Zebras, Gnus, Löwen, Giraffen, Elefanten. |

| 3. Wüste | Extrem geringe Niederschläge (unter 250 mm/Jahr); große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. | Kakteen, Sukkulenten; Kamele, Schlangen, Skorpione, Fenneks. |

| 4. Temperierter Laubwald | Ausgeprägte Jahreszeiten (Sommer/Winter); Laubabwurf im Herbst zur Überwinterung. | Eichen, Buchen, Ahorn; Hirsche, Füchse, Eichhörnchen, diverse Zugvögel. |

| 5. Nadelwald (Taiga/Boreal) | Lange, kalte Winter; kurze, milde Sommer; größte zusammenhängende Waldfläche der Erde. | Fichten, Kiefern, Tannen; Elche, Braunbären, Wölfe, Luchse. |

| 6. Tundra | Permafrostboden; sehr kurze Vegetationsperiode, niedrige Temperaturen, niedrige Vegetation (Moose, Flechten). | Zwergsträucher; Rentiere/Karibus, Polarfüchse, Lemminge, Eulen. |

| 7. Mediterranes Biom (Chaparral) | Heiße, trockene Sommer; milde, feuchte Winter; Vegetation muss an Dürre und Feuer angepasst sein. | Hartlaubgewächse, Olivenbäume; Ziegen, Hasen, diverse Reptilien. |

| 8. Gebirge | Höhenzonierung (vom Wald bis zum ewigen Eis); rascher Wechsel der Klimabedingungen. | Alpine Matten; Steinböcke, Gämsen, Adler. |

II. Aquatische Ökosysteme (Wasser-Biome)

A. Marine Ökosysteme (Salzwasser)

Diese Biome umfassen alle Ozeane und Meere und werden durch Salzgehalt, Wassertemperatur und Tiefe bestimmt.

| Biom (Ökosystem) | Wichtigste Merkmale | Fauna & Flora (Beispiele) |

| 1. Offener Ozean (Pelagial) | Größter Lebensraum der Erde; unterteilt in photische (lichtdurchflutete) und aphotische (dunkle) Zonen; relativ geringe Nährstoffkonzentration. | Plankton (Phytoplankton, Zooplankton); Wale, Thunfische, Haie, Quallen. |

| 2. Tiefsee (Bathyal, Abyssal) | Dauerhafte Dunkelheit, hoher Druck, sehr niedrige Temperaturen (oft nahe dem Gefrierpunkt); Leben basiert auf „marinem Schnee“ oder Chemosynthese (hydrothermale Quellen). | Anglerfische, Riesenkalmare, Tiefseekorallen, chemosynthetische Bakterien. |

| 3. Küstenzone (Litoral) | Übergangsbereich zwischen Land und Meer; extrem dynamisch durch Gezeiten, Wellen und wechselnden Salzgehalt. | Seevögel, Krebse, Muscheln, Algen, Gezeitenschnecken. |

| 4. Korallenriffe | Tropische, flache Gewässer mit klarem Wasser; höchste marine Biodiversität; Riffe werden von Korallen (Tieren) und Algen (Zooxanthellen) aufgebaut. | Korallen, Clownfische, Riffhaie, Meeresschildkröten, Seeanemonen. |

| 5. Ästuare (Flussmündungen) | Brackwasserzonen, in denen Süß- und Salzwasser gemischt werden; sehr hohe Nährstoffdichte und Produktivität; dienen oft als „Kinderstube“ für Fische. | Austern, Krabben, Meeräschen, angepasste Gräser und Schilf. |

| 6. Mangrovenwälder | Tropische und subtropische Gezeitenzonen; Bäume haben spezielle Wurzeln, die mit salzhaltigem und sauerstoffarmem Schlamm zurechtkommen. | Mangrovenbäume; Schlammspringer, Mangrovenkrabben, diverse Fischbrut. |

B. Limnische Ökosysteme (Süßwasser)

Diese Biome umfassen alle Binnengewässer und werden durch Strömung und Nährstoffgehalt bestimmt.

| Biom (Ökosystem) | Wichtigste Merkmale | Fauna & Flora (Beispiele) |

| 7. Flüsse und Bäche (Lotisch) | Fließende Gewässer mit gerichteter Strömung; Organismen sind an den Fluss des Wassers angepasst (z.B. flache Körperform, Haftorgane). | Forellen, Lachse, Flusskrebse, Insektenlarven (Köcherfliegen, Eintagsfliegen). |

| 8. Seen und Teiche (Lentisch) | Stehende Gewässer; weisen oft eine Schichtung (Stratifikation) nach Temperatur und Sauerstoff auf; unterschiedliche Zonen (Ufer, Freiwasser, Bodenzone). | Karpfen, Hechte, Karpfen; Seerosen, Schilf, Wasserflöhe, Libellenlarven. |

| 9. Feuchtgebiete (Moore, Sümpfe) | Landflächen, die permanent oder saisonal mit Wasser gesättigt sind; extrem wichtig für Hochwasserschutz und Wasserfilterung; hohe Torfbildung. | Schilf, Torfmoose, Binsen; Amphibien (Frösche, Molche), diverse Wasservögel, Insekten. |

| 10. Grundwasser | Unterirdische, unsichtbare Ökosysteme in Gesteins- und Bodenschichten; stabile, aber nährstoffarme Umgebung. | Bakterien, spezielle Kleinkrebse und Würmer, die an Dunkelheit angepasst sind (Stygofauna). |

Aufbau und Funktionsweise eines Ökosystems

Ein Ökosystem ist eine grundlegende Einheit der Natur, bestehend aus einem funktionalen Zusammenspiel biotischer (Lebewesen) und abiotischer (Umweltfaktoren) Komponenten. Die biotischen Faktoren umfassen alle Organismen, unterteilt in Produzenten, Konsumenten und Destruenten. Als abiotische Faktoren zählen Elemente wie Licht, Temperatur, Wasser, Bodenbeschaffenheit und pH-Wert. Das komplexe Zusammenspiel dieser Elemente bestimmt die Struktur und Dynamik des gesamten Systems.

An der Basis des Stoffkreislaufs und des Energieflusses stehen die Produzenten, meist Pflanzen, die mittels Photosynthese Lichtenergie in chemische Energie umwandeln. Sie erzeugen organische Materie aus anorganischen Stoffen wie CO2 und Wasser, wobei Sauerstoff freigesetzt wird. Die erzeugte Energie wird über die Nahrungskette an die Konsumenten (Pflanzenfresser und Fleischfresser) weitergegeben. Destruenten wie Bakterien und Pilze zersetzen abgestorbene Biomasse.

Diese Zersetzung ist für den Nährstoffkreislauf unerlässlich, da sie die Nährstoffe wieder in anorganischer Form für die Produzenten verfügbar macht. Im Gegensatz zum geschlossenen Stoffkreislauf ist der Energiefluss offen und gerichtet, da Energie auf jeder Stufe als Wärme an die Umwelt verloren geht. Gesunde Ökosysteme neigen zur Selbstregulation und befinden sich im ökologischen Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht gewährleistet, dass biotische und abiotische Faktoren relativ stabil bleiben. Störungen können jedoch die Selbstregulationsfähigkeit überlasten und das Ökosystem in einen neuen, möglicherweise instabilen Zustand überführen.

Biodiversität und ökologische Wechselwirkungen

Biodiversität, oder Artenvielfalt, ist das Fundament gesunder und widerstandsfähiger Ökosysteme, umfassend die Vielfalt der Gene, Arten und Ökosysteme selbst. Eine hohe Artenvielfalt ist direkt mit der Stabilität eines Ökosystems verbunden, da sie redundante Funktionen und multiple Wege der Anpassungsfähigkeit an Umweltveränderungen bietet. Zentrale Funktionsweise von Ökosystemen basiert auf Nahrungsnetzen, welche die Energie- und Stoffübertragung durch die Gemeinschaft darstellen. Innerhalb dieser Netze werden Organismen in trophische Ebenen eingeteilt, beginnend bei den Produzenten bis zu den Endkonsumenten.

Der Energiefluss im Nahrungsnetz beginnt mit den Primärproduzenten und verliert auf jeder nachfolgenden Ebene Energie in Form von Wärme. Ökologische Wechselwirkungen sind dabei die treibende Kraft der Dynamik. Konkurrenz entsteht, wenn Organismen um begrenzte Ressourcen wie Nahrung oder Lebensraum rivalisieren. Räuber-Beute-Beziehungen stellen eine der dynamischsten Wechselwirkungen dar, die die Populationsgrößen beider Arten gegenseitig reguliert.

Im Gegensatz dazu steht die Symbiose, eine enge und oft obligatorische Form des Zusammenlebens zum gegenseitigen Vorteil. Ein Beispiel ist die Mykorrhiza, die Symbiose zwischen Pilzen und Pflanzenwurzeln. Auch der Parasitismus ist eine Wechselwirkung, bei der ein Organismus auf Kosten eines anderen lebt. Diese vielfältigen Beziehungen formen die Struktur und die Produktivität jedes Bioms. Sie gewährleisten, dass das Ökosystem seine Funktionen effektiv erfüllen und sich an Störungen anpassen kann. Die Komplexität dieser Wechselwirkungen ist der Schlüssel zur globalen ökologischen Gesundheit.

Ökosystemleistungen für den Menschen

Ökosystemleistungen sind die essenziellen Vorteile, die die Menschheit direkt oder indirekt aus der Natur zieht, und lassen sich in drei Hauptkategorien unterteilen. Die bereitstellenden Leistungen bilden die materielle Grundlage unseres Überlebens und umfassen alle Produkte, die wir aus der Natur gewinnen. Dazu gehören lebenswichtige Ressourcen wie Nahrung in Form von Ernteerträgen, Fisch und Wild. Ebenso zählen Süßwasser, das für Konsum und Landwirtschaft unerlässlich ist, sowie Holz und Fasern als Baumaterial und Rohstoffe dazu. Auch Heilpflanzen und genetische Ressourcen sind unverzichtbare bereitstellende Leistungen.

Die zweite, oft unterschätzte Kategorie sind die regulierenden Leistungen, welche die Umweltprozesse stabilisieren. Die Klimaregulation durch die CO2-Speicherung in Ozeanen und Wäldern ist hierbei eine der wichtigsten globalen Funktionen. Die natürliche Wasserreinigung durch Feuchtgebiete und Böden sorgt für sauberes Trinkwasser. Die Bestäubung durch Insekten ist entscheidend für die Reproduktion vieler Nutzpflanzen und damit für die globale Ernährungssicherheit. Zusätzlich schützen Ökosysteme wie Mangroven und Riffe die Küsten vor Erosion und Sturmfluten.

Schließlich umfassen die kulturellen Leistungen die nicht-materiellen Vorteile, die uns die Natur schenkt. Die Erholung in intakten Landschaften wie Wäldern und Bergen trägt maßgeblich zur physischen und psychischen Gesundheit bei. Die ästhetische Schönheit der Natur inspiriert Kunst, Musik und Design. Für viele Kulturen sind bestimmte Naturräume von hoher spiritueller oder religiöser Bedeutung. Diese Leistungen unterstreichen, dass der Schutz der Ökosysteme nicht nur eine ökologische, sondern auch eine zutiefst menschliche und ökonomische Notwendigkeit ist.

Gefährdung und Zerstörung von Ökosystemen

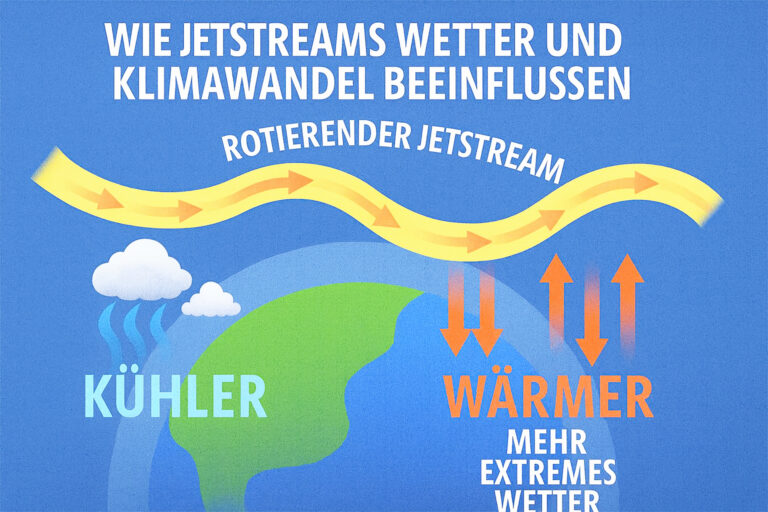

Die Ökosysteme der Erde sind durch menschliche Aktivitäten massiv bedroht, was weitreichende Konsequenzen für den gesamten Planeten hat. Eine der primären Ursachen ist die Abholzung von Wäldern, insbesondere der tropischen Regenwälder, um Platz für Landwirtschaft oder Rohstoffgewinnung zu schaffen. Hinzu kommt die ubiquitäre Umweltverschmutzung durch Plastikmüll in den Ozeanen und die Freisetzung von Chemikalien in Gewässer und Böden. Der Klimawandel, angetrieben durch den Ausstoß von Treibhausgasen, stellt eine globale Bedrohung dar, indem er Temperaturen erhöht und Wetterextreme verschärft. Schließlich führt die fortschreitende Urbanisierung zur Zersiedelung und zur Zerstörung natürlicher Habitate.

Die verheerendste Folge dieser Zerstörungen ist der rapide Verlust der Artenvielfalt (Biodiversität), da Spezies ihre Lebensgrundlage verlieren und aussterben. Parallel dazu führt der intensive Landbau und die unsachgemäße Nutzung zu massiver Bodendegradation und Erosion, wodurch fruchtbares Land verloren geht. Dies beeinträchtigt die Fähigkeit der Böden, Wasser zu speichern und Pflanzen zu ernähren. In der Folge werden elementare Stoffkreisläufe gestört; beispielsweise wird der Kohlenstoffkreislauf durch die Freisetzung von CO2 aus Böden und Wäldern ins Ungleichgewicht gebracht. Der Verlust von Feuchtgebieten stört zudem den natürlichen Wasserkreislauf und die Reinigungsfunktion. Letztlich schwächt die Zerstörung die ökologische Resilienz der Erde und macht sie anfälliger für weitere Katastrophen. Die Bewältigung dieser Ursachen ist entscheidend für die Bewahrung der globalen Lebensgrundlagen.

Schutz und nachhaltige Nutzung von Ökosystemen

Der Schutz der globalen Ökosysteme ist durch eine Kombination aus lokalen Maßnahmen und internationaler Zusammenarbeit dringend erforderlich. Ein fundamentales Instrument dafür ist die Ausweisung von Naturschutzgebieten und Biosphärenreservaten, die besonders wertvolle oder bedrohte Habitate unter strengen Schutz stellen. Diese Reservate dienen als Rückzugs- und Erholungsorte für gefährdete Arten und sichern genetische Vielfalt. Darüber hinaus spielen Renaturierungsprojekte eine entscheidende Rolle bei der Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme.

Durch ökologische Wiederherstellung werden beispielsweise degradierte Wälder aufgeforstet, Feuchtgebiete wiedervernässt oder Gewässer saniert, um ihre natürlichen Funktionen zurückzugewinnen. Solche Projekte stärken die Resilienz der Natur und verbessern deren Fähigkeit zur Erbringung von Ökosystemleistungen. Auf internationaler Ebene sind globale Abkommen unerlässlich, um grenzüberschreitende Herausforderungen wie den Klimawandel und den Verlust der Biodiversität zu bewältigen.

Ein Schlüsselabkommen ist das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD), das sich dem Schutz der Artenvielfalt, ihrer nachhaltigen Nutzung und dem gerechten Vorteilsausgleich widmet. Auch das Pariser Klimaabkommen trägt indirekt zum Ökosystemschutz bei, indem es die Erderwärmung begrenzen soll. Die Umsetzung dieser Abkommen erfordert eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen, welche die ökologischen Grenzen respektiert. Dieser integrierte Ansatz aus Schutz, Wiederherstellung und internationaler Kooperation ist die Grundlage, um die langfristige Gesundheit unseres Planeten zu gewährleisten.

Zukunftsperspektiven für Ökosysteme und Menschheit

Die Bewältigung der ökologischen Herausforderungen eröffnet bedeutende Zukunftsperspektiven durch gezielte Weichenstellungen in Technologie und Gesellschaft. Nachhaltige Technologien bieten eine enorme Chance, indem sie den ökologischen Fußabdruck reduzieren; hierzu zählen die forcierte Energiewende und die Entwicklung einer echten Kreislaufwirtschaft. Parallel dazu ist Umweltbildung ein Schlüsselwerkzeug, um das Verständnis für ökologische Zusammenhänge und die Bedeutung der Biome zu schärfen. Nur informierte Bürger können fundierte Entscheidungen treffen und politischen Wandel fordern.

Die Zukunft erfordert eine starke Globale Verantwortung und Zusammenarbeit aller Nationen. Probleme wie der Klimawandel und der Verlust der Artenvielfalt machen nicht an nationalen Grenzen halt. Internationale Abkommen und die gemeinsame Finanzierung von Naturschutzprojekten sind daher unerlässlich. Die Notwendigkeit ökologischen Bewusstseins ist dabei von zentraler Bedeutung für kommende Generationen. Wir müssen den nachfolgenden Generationen nicht nur intakte Ökosysteme, sondern auch das Wissen über deren Schutz vermitteln.

Die Akzeptanz planetarer Grenzen muss tief im gesellschaftlichen Denken verankert werden, um den Übergang zu einer wirklich nachhaltigen Lebensweise zu ermöglichen. Dies bedeutet, Wohlstand vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln und den Wert der Ökosystemleistungen anzuerkennen. Die globale Gemeinschaft steht am Scheideweg: Entweder wir setzen auf kurzfristigen Profit, oder wir investieren in die langfristige ökologische Stabilität. Ein tiefgreifendes, generationenübergreifendes ökologisches Bewusstsein ist der Motor für diese notwendige Transformation.