Die 10 größten Monde in unserem Sonnensystem

Die Monde unseres Sonnensystems

Die Monde unseres Sonnensystems bilden eine erstaunlich vielfältige und faszinierende Welt für sich – weit mehr als nur Begleiter ihrer jeweiligen Planeten. Vom winzigen Felsbrocken, der kaum größer ist als ein Berg, bis hin zu eisigen Himmelskörpern mit unterirdischen Ozeanen oder dichten Atmosphären – die Monde zeigen uns, dass das Sonnensystem voller Überraschungen steckt.

Jeder der acht Planeten, mit Ausnahme von Merkur und Venus, besitzt mindestens einen natürlichen Trabanten. Besonders eindrucksvoll ist die Mondwelt der äußeren Gasriesen: Jupiter und Saturn allein bringen es jeweils auf über 80 bekannte Monde, die unterschiedlichste Eigenschaften und Entstehungsgeschichten aufweisen. Einige dieser Himmelskörper, wie der Jupitermond Europa oder der Saturnmond Enceladus, gelten sogar als aussichtsreiche Kandidaten für außerirdisches Leben – verborgen unter ihren Eisschichten könnten sich lebensfreundliche Bedingungen in Ozeanen aus flüssigem Wasser verbergen.

Andere Monde wiederum faszinieren durch ihre geologischen Eigenheiten: Der Vulkanismus auf Io, die dichte, orangefarbene Atmosphäre von Titan oder die gigantischen Kraterlandschaften auf Monden wie Callisto oder Mimas geben Hinweise auf frühere, oft dramatische Prozesse. Auch unser eigener Mond – scheinbar so vertraut – ist geologisch ein spannendes Objekt und war der erste Himmelskörper, den der Mensch betreten hat.

Die Monde unseres Sonnensystems verdeutlichen, wie unterschiedlich sich Himmelskörper entwickeln können – selbst unter ähnlichen Bedingungen. Sie machen deutlich, dass Planeten nur einen Teil des kosmischen Geschehens ausmachen. Wer den Blick über die Hauptkörper hinaus richtet, entdeckt eine ganze Welt im Schatten – geheimnisvoll, aktiv und voller wissenschaftlicher Rätsel.

Die 10 größten Monde unseres Sonnensystems

Der größte Mond überhaupt ist Ganymed, ein Begleiter des Jupiters – sogar größer als der Planet Merkur. Mit seiner eisigen Oberfläche und einem vermutlich salzhaltigen Ozean in seinem Inneren ist er ein faszinierendes Objekt für die Forschung. Auch der Saturnmond Titan fällt durch seine dichte Atmosphäre und flüssige Methanseen auf, die ihn zu einem der vielversprechendsten Orte im Hinblick auf außerirdisches Leben machen.

Weitere große Monde wie Kallisto und Io (ebenfalls bei Jupiter) zeigen, wie unterschiedlich sich Trabanten entwickeln können. Kallisto ist alt und übersät mit Kratern – ein stiller Zeuge der Frühzeit des Sonnensystems. Io dagegen ist geologisch aktiv, mit hunderten Vulkanen, die seine Oberfläche ständig umgestalten – einzigartig unter den Monden.

Unser Erdmond nimmt unter den größten Monden zwar nicht den Spitzenplatz ein, hat aber durch seine Nähe und historische Bedeutung für die Menschheit einen ganz besonderen Rang. Er beeinflusst die Gezeiten, stabilisiert die Erdachse und war der erste fremde Himmelskörper, auf dem Menschen landeten.

Auch Monde wie Europa, Triton und der Neptunmond Umbriel gehören zu den größten ihrer Art und überraschen durch verborgene Ozeane oder ungewöhnliche Umlaufbahnen. Sie verdeutlichen, dass Größe allein nicht alles ist – es ist die Vielfalt an Strukturen, Atmosphären, innerer Dynamik und potenziellen Lebensräumen, die diese Monde zu wahren Schätzen des Sonnensystems macht.

Insgesamt zeigen die größten Monde, dass nicht nur die Planeten selbst, sondern auch ihre Begleiter eine zentrale Rolle im kosmischen Gefüge spielen – als Fenster zur Vergangenheit und mögliche Schlüssel zur Zukunft der planetaren Forschung.

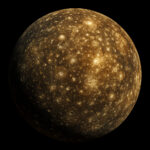

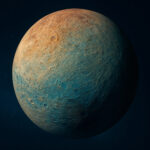

1. Ganymed (Jupiter)

Ganymed, der größte Mond unseres Sonnensystems, ist ein wahrhaft bemerkenswerter Himmelskörper. Er umkreist den Planeten Jupiter und übertrifft mit einem Durchmesser von über 5.200 Kilometern sogar den Planeten Merkur an Größe. Doch Ganymed ist nicht nur aufgrund seiner Ausmaße von Interesse – er birgt zahlreiche Geheimnisse, die ihn zu einem zentralen Objekt in der Erforschung des äußeren Sonnensystems machen.

Seine Oberfläche ist von Eis bedeckt, durchzogen von Rillen, Gräben und Einschlagskratern, die von einer bewegten geologischen Vergangenheit zeugen. Trotz seiner eisigen Natur gilt Ganymed nicht als leblos: Unter seiner Kruste vermuten Wissenschaftler einen mächtigen, salzhaltigen Ozean, der möglicherweise mehr Wasser enthält als alle irdischen Meere zusammen. Diese Entdeckung hat die Hoffnung auf potenzielles außerirdisches Leben neu entfacht – nicht in fernen Sternensystemen, sondern im eigenen kosmischen „Hinterhof“.

Auch physikalisch hebt sich Ganymed von anderen Monden ab. Er ist der einzige Mond im Sonnensystem, der ein eigenes Magnetfeld besitzt – ein Hinweis auf einen flüssigen, möglicherweise eisenhaltigen Kern. Dieses Magnetfeld interagiert mit dem viel stärkeren Feld Jupiters, was zu komplexen dynamischen Prozessen führt und das Umfeld Ganymeds besonders interessant für die Raumfahrt macht.

Die Europäische Weltraumagentur ESA widmet Ganymed daher eine besondere Rolle in ihrer Mission „JUICE“ (Jupiter Icy Moons Explorer), die 2030 in das Jupitersystem eintreten soll. Ziel ist es, unter anderem Ganymeds Eisschichten, sein Magnetfeld und seine potenziellen Wasservorkommen aus nächster Nähe zu untersuchen.

Ganymed ist also weit mehr als nur ein Trabant – er ist eine Welt für sich: riesig, komplex, vielschichtig und möglicherweise lebensfreundlich. Ein Mond, der in vieler Hinsicht mehr mit einem Planeten gemein hat als mit den kleineren Begleitern, die wir gewöhnlich mit dem Begriff „Mond“ verbinden.

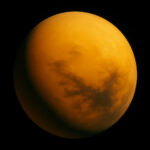

2. Titan (Saturn)

Titan, der größte Mond des Saturn, ist einer der faszinierendsten Himmelskörper unseres Sonnensystems. Mit seiner dichten, orangefarbenen Atmosphäre und seinen eisigen Landschaften wirkt er auf den ersten Blick fremdartig – und doch erinnert vieles auf Titan erstaunlich stark an die Erde.

Was Titan so besonders macht, ist seine Atmosphäre: Sie besteht überwiegend aus Stickstoff, ähnlich wie bei uns, enthält aber auch einen Anteil Methan. Dieser Methananteil spielt auf Titan eine ähnliche Rolle wie das Wasser auf der Erde. Es gibt dort Wolken, Regen, Flüsse, Seen und sogar Meere – allerdings nicht aus Wasser, sondern aus flüssigem Methan und Ethan. Diese Erscheinungen formen eine Landschaft mit Küstenlinien, Tälern und Dünenfeldern – vertraut in ihrer Form, fremd in ihrer Substanz.

Die Temperaturen auf Titan sind eisig, rund -180 Grad Celsius, was Wasser dort zu hartem Eis erstarren lässt. Dennoch ist Titan geologisch aktiv. Unter seiner dicken Eiskruste vermuten Wissenschaftler einen globalen Ozean aus flüssigem Wasser, der möglicherweise einen Nährboden für einfaches Leben bieten könnte. Diese Kombination aus organischen Verbindungen, einer stabilen Atmosphäre und einem verborgenen Wasserozean macht Titan zu einem der vielversprechendsten Orte für die Suche nach außerirdischem Leben im Sonnensystem.

Auch technologisch ist Titan ein lohnendes Ziel. Die Raumsonde Cassini und ihre Landeeinheit Huygens lieferten ab 2004 eindrucksvolle Bilder und Daten – Huygens war das erste Raumfahrzeug, das sanft auf einem fremden Mond mit Atmosphäre landete. Der geplante NASA-Rover „Dragonfly“, der Titan ab 2034 erkunden soll, wird erstmals wie eine Drohne über seine Oberfläche fliegen und damit neue Maßstäbe in der planetaren Erkundung setzen.

Titan steht für die Erkenntnis, dass selbst in den kalten Regionen des äußeren Sonnensystems „erdähnliche“ Prozesse stattfinden können – mit anderen Stoffen, aber vergleichbarer Dynamik. Er ist eine faszinierende Welt zwischen Eis, Nebel und chemischem Reichtum, in der sich die Grenzen zwischen Planet und Mond beinahe auflösen.

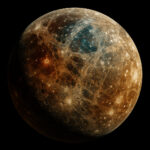

3. Kallisto (Jupiter)

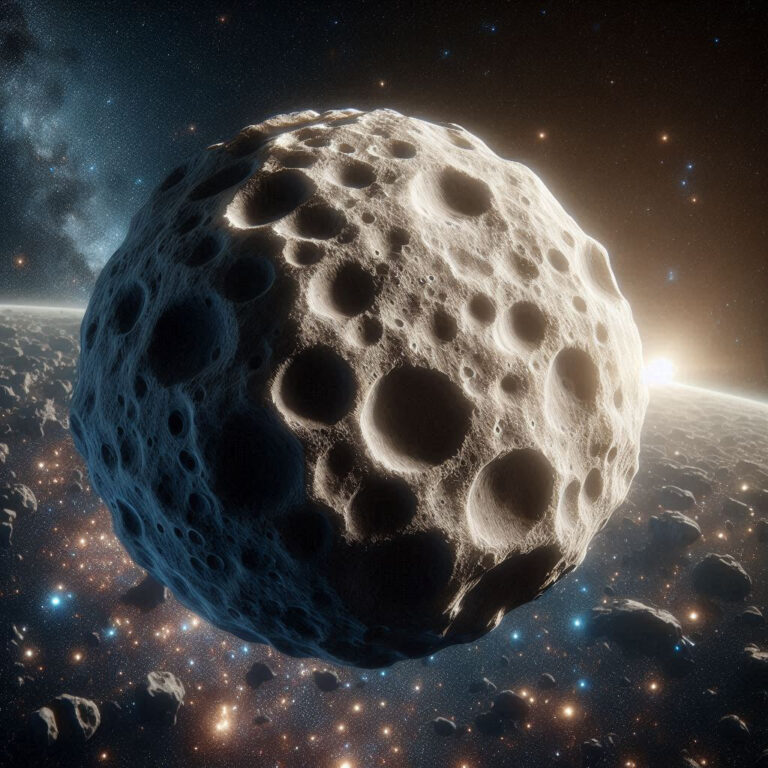

Kallisto, einer der vier großen Galileischen Monde Jupiters, gehört zu den ältesten und am stärksten verkraterten Himmelskörpern im Sonnensystem. Seine dunkle, narbenreiche Oberfläche wirkt wie ein kosmisches Geschichtsbuch – nahezu unverändert seit Milliarden von Jahren. In gewisser Weise ist Kallisto ein Fenster in die frühe Phase des Sonnensystems, als Kollisionen mit Asteroiden und Kometen alltäglich waren.

Mit einem Durchmesser von fast 4.800 Kilometern ist Kallisto kaum kleiner als der Planet Merkur. Doch im Gegensatz zu seinem inneren Nachbarn Ganymed zeigt Kallisto kaum Anzeichen geologischer Aktivität. Es gibt keine Vulkane, keine Plattentektonik und keine nennenswerten Verschiebungen in der Kruste. Die Oberfläche besteht aus einer Mischung aus Wassereis und Gestein, durchzogen von Einschlagsstrukturen in allen Größen – darunter das riesige Mehrfach-Ring-Becken Valhalla, eines der größten Einschlagssysteme im Sonnensystem.

Dennoch ist Kallisto weit davon entfernt, ein rein toter Mond zu sein. Unter der gefrorenen Kruste vermuten Forscher einen unterirdischen Ozean aus salzhaltigem Wasser. Hinweise darauf liefern Magnetfeldmessungen und die elektrische Leitfähigkeit seiner Schichten. Sollte dieser Ozean existieren, könnte er – ähnlich wie bei Europa oder Ganymed – ein potenzielles Rückzugsgebiet für primitives Leben bieten.

Aufgrund seiner vergleichsweise geringen Strahlenbelastung – im Gegensatz zu Europa oder Io – gilt Kallisto zudem als ein vielversprechender Kandidat für zukünftige bemannte Missionen im Jupitersystem. Eine Raumstation im Orbit dieses Mondes könnte eine stabile Basis zur Erforschung der weiteren Umgebung bieten.

Kallisto mag auf den ersten Blick weniger spektakulär wirken als andere Monde mit Vulkanismus oder dichter Atmosphäre. Doch gerade seine uralte Oberfläche, seine mögliche Ozeanschicht im Inneren und seine günstige Lage machen ihn zu einem stillen, aber bedeutenden Akteur im komplexen Mondsystem des Riesenplaneten Jupiter.

4. Io (Jupiter)

Io, einer der vier großen Galileischen Monde Jupiters, ist der geologisch aktivste Himmelskörper im gesamten Sonnensystem. Seine Oberfläche gleicht einer surrealen Landschaft aus Schwefel, Lava und ständigem Wandel – ein Ort, an dem sich die Kräfte des Inneren unaufhörlich an die Oberfläche drängen. Die Aktivität auf Io wird hauptsächlich durch die gewaltige Anziehungskraft Jupiters und die gravitativen Wechselwirkungen mit seinen Nachbarmonden Europa und Ganymed verursacht. Diese sogenannten Gezeitenkräfte kneten Io regelrecht durch, erhitzen sein Inneres und führen zu einem ständigen Vulkanismus. Auf der Oberfläche sind hunderte Vulkane nachgewiesen worden – einige davon schleudern Lavafontänen hunderte Kilometer hoch ins All. Diese Vulkane erneuern die Landschaft in kurzen Zeiträumen immer wieder, sodass Einschlagskrater fast vollständig fehlen.

Die farbenprächtige Oberfläche von Io – geprägt von Gelb-, Orange- und Rottönen – ist das Ergebnis chemischer Ablagerungen, vor allem von Schwefel und Schwefelverbindungen. Diese entstehen durch die Eruptionen und die chemischen Reaktionen in der extrem dünnen, aber dennoch aktiven Atmosphäre des Mondes. Diese besteht hauptsächlich aus Schwefeldioxid und verändert sich mit dem Tagesverlauf.

Trotz seiner extremen Bedingungen liefert Io wichtige Erkenntnisse über geologische Prozesse jenseits der Erde. Seine ständige vulkanische Aktivität erlaubt Einblicke in die thermische Entwicklung von Himmelskörpern unter dem Einfluss starker Gezeitenkräfte. Gleichzeitig wirkt die Nähe zu Jupiter als technologische Herausforderung, denn die intensive Strahlung im Jupitersystem erschwert lang andauernde Missionen zu diesem Mond.

Io ist eine Welt voller Gegensätze: eiskalt im All, aber innerlich glühend heiß; lebensfeindlich und doch faszinierend aktiv. Er zeigt eindrucksvoll, dass selbst weit außerhalb der „habitablen Zone“ dynamische Prozesse stattfinden können – und dass das Sonnensystem voller unerwarteter geologischer Vielfalt steckt.

5. Mond (Erde)

Der Mond, unser ständiger Begleiter am Himmel, ist weit mehr als nur ein vertrauter Lichtpunkt in der Nacht. Er ist der einzige natürliche Satellit der Erde und spielt eine zentrale Rolle für das Leben auf unserem Planeten – sei es durch die Entstehung der Gezeiten, die Stabilisierung der Erdachse oder seine kulturelle und wissenschaftliche Bedeutung. Mit einem Durchmesser von etwa 3.500 Kilometern ist der Mond vergleichsweise groß in Relation zur Erde. Seine Oberfläche ist geprägt von dunklen Ebenen, den sogenannten Maria, und helleren Hochlandregionen, übersät mit Einschlagskratern. Diese Zeugen einer bewegten Vergangenheit erzählen von einer Zeit intensiver kosmischer Bombardierung, die über vier Milliarden Jahre zurückliegt. Ohne Atmosphäre oder Wetterprozesse bleibt alles, was dort geschieht, über Äonen erhalten – der Mond ist ein stiller Archivar des frühen Sonnensystems.

Auch wenn seine Landschaft heute ruhig und scheinbar leblos wirkt, war seine Entstehung einst ein dramatisches Ereignis. Die vorherrschende Theorie besagt, dass der Mond aus Trümmern entstand, die bei einer gewaltigen Kollision zwischen der jungen Erde und einem marsgroßen Protoplaneten in den Weltraum geschleudert wurden. Aus diesem Material formte sich im Laufe der Zeit unser Mond – eng an die Erde gebunden, aber mit eigener Geschichte.

Der Mond war der erste Himmelskörper, den der Mensch jenseits der Erde erreichte. Die Apollo-Missionen der NASA in den 1960er- und 70er-Jahren machten ihn zum Symbol wissenschaftlicher Neugier und technischer Leistungsfähigkeit. Bis heute inspiriert er neue Generationen von Forschenden und Raumfahrtorganisationen – mit dem Ziel, zurückzukehren und sogar eine dauerhafte Präsenz aufzubauen.

Doch auch abseits der Wissenschaft hat der Mond seinen festen Platz. In Mythen, Kalendern und Kunstwerken aller Kulturen spielte und spielt er eine zentrale Rolle. Seine Phasen strukturieren Zeit, sein Licht begleitet den Wandel der Nächte, und seine stille Präsenz erinnert uns stets daran, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind. Der Mond ist nicht nur ein Trabant der Erde – er ist ein Stück unserer eigenen Geschichte im All.

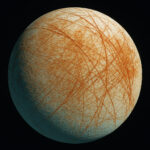

6. Europa (Jupiter)

Der Jupitermond Europa zählt zu den faszinierendsten Himmelskörpern unseres Sonnensystems. Auf den ersten Blick wirkt er ruhig und unscheinbar, mit einer hellen, glatten Oberfläche, die von dunklen Linien und Rissen durchzogen ist. Doch unter dieser eisigen Kruste verbirgt sich ein Geheimnis, das ihn zu einem der vielversprechendsten Orte für die Suche nach außerirdischem Leben macht: ein globaler Ozean aus flüssigem Wasser.

Europa ist etwas kleiner als unser Mond, doch seine innere Struktur ist komplex. Wissenschaftler gehen davon aus, dass unter der gefrorenen Oberfläche – die vermutlich nur wenige Kilometer dick ist – ein tiefer Ozean existiert, gehalten durch die Wärme, die aus dem Inneren des Mondes stammt. Diese Wärme entsteht durch Gezeitenkräfte, die Jupiter auf seinen Trabanten ausübt. Die ständige Verformung Europas durch Jupiters Gravitation erzeugt Reibung und damit Energie, die das Wasser unter dem Eis flüssig hält.

Die Oberfläche Europas ist geprägt von einem Muster aus Rissen, Gräben und verformten Eisplatten. Diese Strukturen lassen vermuten, dass es unter der Kruste Bewegungen gibt, vielleicht sogar ein Austausch zwischen dem Ozean und der Oberfläche – ein entscheidender Faktor für die Möglichkeit von Leben. In einigen Regionen könnte Salzwasser durch Spalten an die Oberfläche gedrungen sein und dort gefroren sein, was die dunklen Streifen auf der Oberfläche erklären würde.

Europa ist seit Langem ein Ziel intensiver wissenschaftlicher Forschung. Frühere Missionen wie Galileo und Voyager lieferten erste Hinweise auf den verborgenen Ozean. Künftige Missionen wie die NASA-Sonde Europa Clipper, die ab Mitte der 2030er Jahre das Jupitersystem erkunden soll, werden gezielt nach Lebenszeichen und geologischen Aktivitäten suchen – ohne zu landen, aber mit modernster Technologie im Gepäck.

Was Europa so besonders macht, ist die Kombination aus Wasser, Energie und möglicherweise chemischen Bausteinen – all das, was als grundlegend für Leben gilt. Ob sich in den dunklen Tiefen seines verborgenen Meeres tatsächlich Mikroorganismen oder andere Lebensformen entwickelt haben, bleibt offen. Doch schon die Möglichkeit macht Europa zu einem der spannendsten Himmelskörper für die Zukunft der planetaren Forschung.

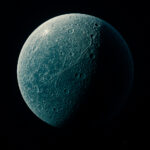

7. Triton (Neptun)

Triton, der größte Mond des Neptun, ist ein außergewöhnlicher Himmelskörper – fremdartig, eisig und wissenschaftlich hochinteressant. Anders als die meisten großen Monde im Sonnensystem bewegt sich Triton auf einer rückläufigen Umlaufbahn um seinen Planeten, also entgegengesetzt zur Rotationsrichtung Neptuns. Diese Tatsache deutet stark darauf hin, dass Triton kein ursprünglich entstandener Mond Neptuns ist, sondern ein eingefangener Himmelskörper – vermutlich ein ehemaliger Zwergplanet aus dem Kuipergürtel.

Triton ist fast so groß wie der Pluto und besitzt eine der kältesten bekannten Oberflächen im Sonnensystem – Temperaturen von etwa minus 235 Grad Celsius sind dort normal. Trotz dieser extremen Kälte ist der Mond geologisch aktiv. Die Raumsonde Voyager 2 entdeckte bei ihrem Vorbeiflug 1989 sogenannte Kryovulkane – eisige Fontänen, die Stickstoff und gefrorene Partikel ins All schleudern. Diese Aktivität legt nahe, dass Triton im Inneren noch Wärme speichert, vermutlich durch frühere Wechselwirkungen mit Neptun oder durch radioaktiven Zerfall im Inneren.

Die Oberfläche Tritons ist abwechslungsreich: glatte Ebenen, vereiste Lavaflüsse, eingefrorene Seen und eine charakteristische „Melonenhaut“-Struktur im Süden zeigen eine komplexe geologische Geschichte. Besonders auffällig ist, dass der Mond nur sehr wenige Einschlagskrater aufweist – ein Zeichen dafür, dass seine Oberfläche relativ jung ist und immer wieder erneuert wird.

Auch atmosphärisch überrascht Triton. Eine dünne Hülle aus Stickstoff umgibt den Mond, ähnlich der Atmosphäre des Pluto, allerdings deutlich schwächer. Trotzdem ist sie dynamisch genug, um Wetterprozesse auszulösen, etwa leichte Winde oder jahreszeitlich bedingte Veränderungen auf der Oberfläche.

Triton vereint viele Eigenschaften, die ihn zu einem Sonderfall machen: eingefangen, retrograd, eisig, aktiv – und möglicherweise mit einem unterirdischen Ozean ausgestattet. Sollte letzterer existieren, wäre auch hier – trotz der enormen Entfernung zur Sonne – ein Lebensraum denkbar. Triton bleibt damit nicht nur ein Relikt aus der Frühzeit des Sonnensystems, sondern auch ein vielversprechendes Ziel für künftige Forschungsmissionen, das unser Verständnis von Monden, Zwergplaneten und der Dynamik ferner Planetensysteme erweitern könnte.

8. Titania (Uranus)

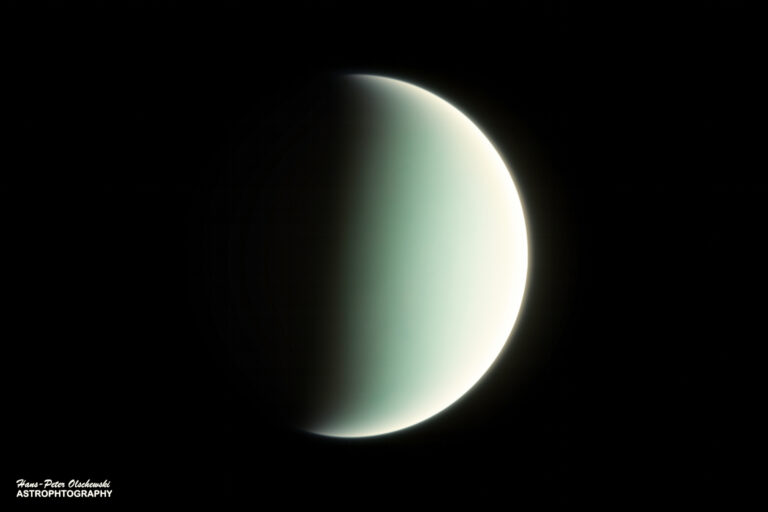

Titania, der größte Mond des Planeten Uranus, ist ein faszinierender und zugleich geheimnisvoller Himmelskörper am Rand unseres Sonnensystems. Mit einem Durchmesser von etwa 1.580 Kilometern ist er deutlich kleiner als die größten Monde der Gasriesen, doch innerhalb des Uranus-Systems ist er die dominierende Erscheinung. Trotz seiner Größe ist Titania bisher nur wenig erforscht – ein Umstand, der seine geheimnisvolle Aura nur noch verstärkt.

Die Oberfläche von Titania besteht überwiegend aus einer Mischung aus Wassereis und Gestein. Sie zeigt Spuren vergangener geologischer Aktivität: Einschlagskrater, lange Canyons und Grabenstrukturen durchziehen das eisige Terrain. Besonders auffällig ist ein gewaltiges Grabensystem, das sich über große Teile des Mondes erstreckt – ein Hinweis darauf, dass Titania einst innerlich aktiv war und seine Oberfläche durch tektonische Spannungen aufgerissen wurde. Diese Strukturen könnten auf ein früheres Ausdehnen und Gefrieren eines unterirdischen Ozeans hindeuten.

Wie alle größeren Uranusmonde umkreist auch Titania den Planeten in nahezu äquatorialer Lage. Doch da Uranus selbst extrem geneigt ist, verläuft Titanias Umlaufbahn ungewöhnlich – und damit auch seine jahreszeitlichen Zyklen. Jeder Pol erlebt rund 42 Jahre dauernden Tag bzw. Nacht, was das Klima und die Lichtverhältnisse stark beeinflusst.

Bisher wurde Titania nur einmal aus der Nähe erforscht – von der Raumsonde Voyager 2 im Jahr 1986. Die Daten aus diesem Vorbeiflug gaben erste Einblicke in seine Oberflächenstruktur, ließen jedoch viele Fragen offen. Unter der eisigen Kruste könnte sich, ähnlich wie bei anderen großen Eismonden, ein flüssiger Ozean befinden – eine Möglichkeit, die im Kontext der Suche nach außerirdischem Leben zunehmend Beachtung findet.

Titania ist ein leiser, kalter und bisher kaum erforschter Ort – doch seine tektonischen Spuren, die mögliche innere Aktivität und seine Stellung als größter Mond eines bizarren Planeten machen ihn zu einem lohnenden Ziel für zukünftige Missionen. In seiner fernen, stillen Umlaufbahn bleibt Titania ein Symbol für das, was wir im äußeren Sonnensystem noch zu entdecken haben.

9. Rhea (Saturn)

Rhea, der zweitgrößte Mond des Saturn, ist ein stiller und faszinierender Himmelskörper in den äußeren Regionen unseres Sonnensystems. Mit einem Durchmesser von etwa 1.530 Kilometern wirkt er auf den ersten Blick wie ein typischer Eismond – kalt, kraterübersät und weitgehend unverändert seit Milliarden von Jahren. Doch ein genauerer Blick offenbart subtile Hinweise auf eine bewegte Vergangenheit und auf physikalische Eigenschaften, die Rhea von anderen Saturnmonden unterscheiden.

Seine Oberfläche besteht überwiegend aus Wassereis und ist von zahlreichen Einschlagskratern geprägt – einige davon über Hunderte Kilometer groß. Diese dichten Kraterlandschaften deuten darauf hin, dass Rhea geologisch schon sehr lange inaktiv ist. Gleichzeitig gibt es Regionen mit deutlich weniger Kratern, was wiederum auf frühere geologische Umformungen hinweist, etwa durch tektonische Spannungen oder inneren Aufheizungen in der Vergangenheit. Auch lineare Strukturen, sogenannte Bruchlinien und Gräben, durchziehen stellenweise die eisige Oberfläche und zeugen von innerem Stress im Gestein.

Eine Besonderheit von Rhea ist ihr äußerst geringes Gewicht im Verhältnis zur Größe, was auf einen hohen Anteil an gefrorenem Wasser im Inneren schließen lässt. Messungen deuten zudem darauf hin, dass sie möglicherweise aus einem locker aufgebauten Kern besteht, der nicht vollständig differenziert ist – also nicht in getrennte Schichten aus Gestein und Eis aufgeteilt wurde, wie es bei größeren Monden üblich ist.

Im Jahr 2010 sorgte Rhea für besonderes Aufsehen, als Hinweise auf ein extrem dünnes Ringsystem entdeckt wurden – das erste Ringsystem, das je um einen Mond vermutet wurde. Auch wenn es bis heute nicht eindeutig bestätigt werden konnte, regte diese Beobachtung die Diskussion darüber an, wie dynamisch selbst kleine Mondsysteme sein können.

Rhea besitzt keine Atmosphäre im klassischen Sinn, doch es wurde eine extrem dünne Exosphäre aus Sauerstoff und Kohlendioxid festgestellt. Diese Gashülle ist zu schwach, um wetterähnliche Prozesse auszulösen, zeigt aber, dass auch Eismonde chemisch aktiv sein können, zumindest an ihrer Oberfläche.

Trotz ihrer stillen Erscheinung ist Rhea damit ein bemerkenswerter Mond: alt, eisig, mit Spuren innerer Bewegung und möglicherweise einzigartigen Eigenschaften. Sie steht beispielhaft für die oft übersehene Komplexität kleiner Himmelskörper im äußeren Sonnensystem – Zeugen kosmischer Prozesse, die weit mehr zu erzählen haben, als es ihre stille Oberfläche vermuten lässt.

10. Oberon (Uranus)

Oberon, der zweitgrößte Mond des Uranus, ist eine dunkle, geheimnisvolle Welt am Rand unseres Sonnensystems. Mit einem Durchmesser von rund 1.520 Kilometern gehört er zu den größeren Eismonden im Sonnensystem, bleibt jedoch weitgehend unerforscht. Seine dunkle Oberfläche, die von Kratern und vereisten Ebenen geprägt ist, erzählt von einer langen, weitgehend ruhigen Geschichte – unterbrochen von vereinzelten Zeichen geologischer Aktivität in ferner Vergangenheit.

Die Oberfläche Oberons zeigt deutliche Spuren zahlreicher Meteoriteneinschläge. Viele der Krater sind von hellen Auswurfdecken umgeben, die aus frischem Eis bestehen und im Kontrast zur insgesamt dunklen, rötlichen Färbung des Mondes stehen. Diese dunkle Färbung könnte durch Weltraumverwitterung oder durch Einschläge kohlenstoffhaltiger Materialien entstanden sein. Ein auffälliges Merkmal sind große Grabenstrukturen und tektonische Brüche, die darauf hindeuten, dass Oberon in seiner frühen Geschichte tektonisch aktiv war – möglicherweise durch ein sich ausdehnendes Inneres infolge von Aufheizungsprozessen.

Über das Innere Oberons ist wenig bekannt, doch Modelle deuten darauf hin, dass er aus einem Gemisch aus Wassereis und silikatischem Gestein besteht. Möglicherweise befindet sich unter der gefrorenen Kruste ein Schichtensystem oder sogar ein teilweise flüssiger Ozean, ähnlich wie bei anderen großen Eismonden – wenngleich ein solcher Ozean bei der geringen inneren Erwärmung durch Gezeitenkräfte eher unwahrscheinlich ist.

Wie alle großen Uranusmonde ist auch Oberon nach einer Figur aus Shakespeares Werken benannt – in diesem Fall nach dem König der Elfen aus „Ein Sommernachtstraum“. Und tatsächlich scheint Oberon selbst wie ein märchenhafter Ort: kalt, fern, und doch mit einem Hauch verborgener Geschichte.

Die einzige Raumsonde, die Oberon bislang aus der Nähe beobachten konnte, war Voyager 2 im Jahr 1986. Ihre flüchtige Begegnung lieferte erste grobe Bilder und Daten – zu wenig, um den Mond im Detail zu verstehen, aber genug, um ihn als faszinierendes Ziel für zukünftige Missionen zu erkennen.

Oberon steht stellvertretend für viele unerforschte Welten im äußeren Sonnensystem: dunkel, uralt und voller unbeantworteter Fragen. Er zeigt, wie viel wir noch über die Vielfalt und Entwicklung von Monden im fernen Reich der Eisriesen lernen könnten – wenn wir den Blick wieder dorthin richten.