Kugelblitze – rätselhafte Naturphänomene

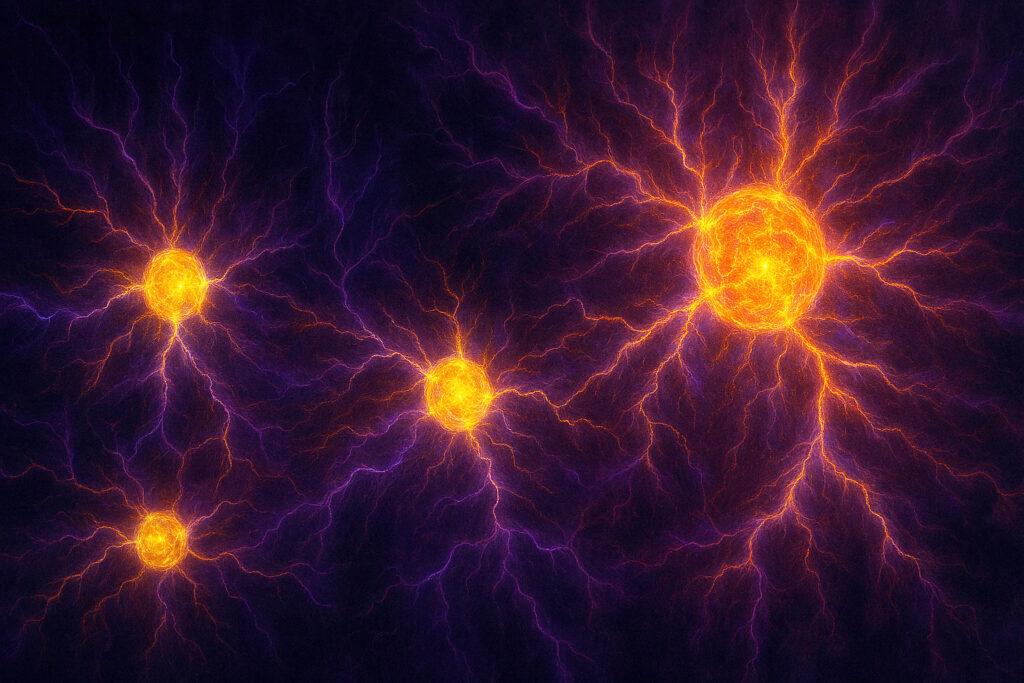

Der Kugelblitz ist eines der faszinierendsten und rätselhaftesten atmosphärischen Phänomene, das seit Jahrhunderten die Aufmerksamkeit von Beobachtern und Wissenschaftlern auf sich zieht. Er tritt meist während eines Gewitters auf, unterscheidet sich jedoch deutlich von herkömmlichen linearen Blitzen durch seine kugelförmige Erscheinung. Typischerweise schwebt ein Kugelblitz einige Sekunden lang durch die Luft, manchmal sogar über mehrere Minuten, bevor er verschwindet oder explodiert. Die Größe variiert erheblich, von wenigen Zentimetern bis zu über einem Meter im Durchmesser, während die Farbe oft leuchtend orange, rot oder weiß erscheint. Beobachter berichten, dass Kugelblitze sich horizontal bewegen, gelegentlich gegen die Windrichtung, und manchmal scheinbar Hindernisse durchdringen, ohne diese zu beschädigen. Diese ungewöhnlichen Eigenschaften haben das Phänomen zu einem faszinierenden Forschungsgegenstand gemacht, dessen genaue Entstehung bisher nicht vollständig geklärt ist. Historische Aufzeichnungen beschreiben Kugelblitze bereits im Mittelalter, doch auch heute sind sie nur selten beobachtbar. Moderne Berichte stammen hauptsächlich von Piloten, Meteorologen oder Menschen, die sich in Gewittern im Freien befinden. Die Seltenheit und Unvorhersehbarkeit solcher Erscheinungen erschwert wissenschaftliche Studien erheblich. Gleichzeitig beflügelt genau diese Ungewissheit die Neugier und die Forschung in der Atmosphärenphysik. Der Kugelblitz stellt eine Verbindung zwischen bekannten elektrischen Phänomenen und bislang unerforschten physikalischen Prozessen dar. Er regt zur Diskussion über die Stabilität von Plasma, chemische Reaktionen in der Atmosphäre und elektromagnetische Effekte an. Viele Wissenschaftler sehen in ihm ein natürliches Labor, um die Wechselwirkungen zwischen ionisierten Gasen, elektrischen Feldern und der umgebenden Luft zu untersuchen. Zahlreiche Berichte deuten darauf hin, dass Kugelblitze in der Nähe von Blitzeinschlägen entstehen, doch nicht jeder Blitz erzeugt eine Kugelblitzerscheinung. Die Vorhersage des Auftretens ist daher äußerst schwierig, was Experimente im Freien stark einschränkt. Dennoch haben physikalische Modelle und Laborexperimente Fortschritte ermöglicht, um die Mechanismen zu verstehen. Die Forschung zeigt, dass die Erscheinung sowohl Plasma- als auch chemische Eigenschaften besitzen könnte, wobei Verdampfungen von Bodenmaterial oder metallische Partikel als mögliche Leuchtstoffe diskutiert werden. Elektromagnetische Resonanzen werden ebenfalls als stabilisierende Faktoren für die kugelförmige Form angesehen. Die Kombination dieser Faktoren könnte erklären, warum Kugelblitze sich manchmal unabhängig von den bekannten Blitzeinschlägen bewegen. Das Phänomen übt eine starke ästhetische Faszination auf Menschen aus, die es beobachten, und inspiriert zahlreiche Darstellungen in Kunst, Literatur und Film. Kugelblitze stellen eine außergewöhnliche Demonstration der Kräfte und Prozesse in unserer Atmosphäre dar. Sie verdeutlichen, dass selbst alltägliche Wetterereignisse komplexe physikalische Mechanismen enthalten. Die wissenschaftliche Untersuchung des Kugelblitzes fördert das Verständnis elektrischer Entladungen und Plasmaphysik. Gleichzeitig bleibt die vollständige Reproduktion im Labor eine Herausforderung, da die Bedingungen schwer kontrollierbar sind. Trotz aller technischen Fortschritte bleibt der Kugelblitz ein Symbol für die unvorhersehbare und geheimnisvolle Natur des Himmels. Er erinnert daran, dass unsere Kenntnisse über die Atmosphäre und deren Elektrizität begrenzt sind und stetige Forschung erfordern.

Erscheinungsbild und Beobachtungen

Kugelblitze erscheinen in der Regel als leuchtende Kugeln, die einige Sekunden bis Minuten in der Luft verweilen. Sie variieren stark in der Größe, von kleinen Objekten, die in die Hand passen, bis zu großen Kugeln, die einen Meter oder mehr Durchmesser erreichen können. Ihre Farben reichen von hellem Weiß über Gelb und Orange bis zu tiefem Rot. Bewegungsmuster sind oft unvorhersehbar: Manche Kugelblitze treiben langsam, andere fliegen schnell horizontal, manchmal sogar gegen den Wind. Sie können Hindernisse durchdringen, ohne dabei erkennbare Schäden zu verursachen, und treten gelegentlich in der Nähe von Menschen auf. Historische Berichte beschreiben, dass Kugelblitze Gebäude durchqueren, elektrische Geräte beeinflussen oder glühende Spuren hinterlassen können. Moderne Beobachtungen bestätigen viele dieser Eigenschaften, wobei Hochgeschwindigkeitskameras erstmals detaillierte Aufnahmen ermöglichen. Meist treten sie während oder kurz nach einem Gewitter auf und entstehen in der Nähe von Blitzeinschlägen. Ihre Bewegung ist oft schwer vorherzusagen, was die Datenerhebung erschwert. Manche Kugelblitze schweben mehrere Meter hoch und verändern dabei ihre Helligkeit und Farbe. Die Dauer variiert erheblich, wobei kurze Erscheinungen nur wenige Sekunden dauern und längere mehrere Minuten. Beobachtungen deuten darauf hin, dass die Form der Kugel während der Lebensdauer weitgehend stabil bleibt. Die Häufigkeit der Erscheinungen ist schwer zu bestimmen, da viele unbemerkt bleiben oder nicht dokumentiert werden. Durch die Seltenheit sind statistische Aussagen schwierig, doch die dokumentierten Fälle liefern wertvolle Hinweise auf ihre Physik. Einige Berichte weisen darauf hin, dass Kugelblitze in Innenräumen entstehen oder durch Fenster und Türen dringen. Die detaillierte Analyse der Flugbahnen erlaubt Rückschlüsse auf die Kräfte, die die Kugel stabilisieren. Verschiedene Beobachtungen zeigen eine Wechselwirkung mit metallischen Oberflächen oder leitenden Materialien. Die Auswertung der Helligkeit und Bewegung unterstützt die Hypothese, dass sowohl elektrische Felder als auch Plasmazustände eine Rolle spielen.

Wissenschaftliche Hypothesen

Die Physik hinter Kugelblitzen ist noch nicht vollständig verstanden, doch mehrere Modelle versuchen, ihre Entstehung zu erklären. Plasmamodelle gehen davon aus, dass ionisierte Gase durch starke elektrische Felder stabilisiert werden und dadurch die kugelförmige Form erhalten. Chemische Modelle vermuten, dass Verdampfungen von Bodenmaterial wie Silizium als Leuchtstoff wirken. Elektromagnetische Theorien beschreiben Resonanzphänomene, die die Stabilität der Kugel unterstützen. Laborexperimente konnten einige dieser Effekte reproduzieren, jedoch nur unter sehr kontrollierten Bedingungen. Simulationen zeigen, dass eine Kombination aus Plasma, chemischen Reaktionen und elektromagnetischen Feldern am wahrscheinlichsten die Beobachtungen erklärt. Die Kugel kann Energie aus der Umgebung aufnehmen, wodurch das Leuchten erhalten bleibt. Man geht davon aus, dass die Entstehung in der Nähe von Blitzeinschlägen gefördert wird. Verschiedene Experimente zeigen, dass die Kugel eine hohe elektrische Leitfähigkeit aufweisen kann. Ihre Interaktion mit Materialien in der Umgebung beeinflusst die Lebensdauer. Manche Modelle erklären die vertikalen und horizontalen Bewegungen durch elektromagnetische Kräfte. Stabilisierung durch Selbstorganisation im Plasma könnte die ungewöhnlichen Flugbahnen erzeugen. Die Helligkeit schwankt oft, was auf interne chemische Reaktionen oder Energieabgabe hinweist. Einige Theorien beziehen ionisierte Aerosole oder metallische Partikel ein. Durch Hochgeschwindigkeitsaufnahmen kann die Rotation der Kugel erkannt werden, was weitere Hinweise auf Stabilisierung liefert. Der genaue Mechanismus bleibt jedoch rätselhaft, da Laborbedingungen nur begrenzt realistische Gewitterumgebungen nachstellen. Die physikalischen Eigenschaften lassen vermuten, dass die Kugel aus einem energiegeladenen Gas besteht. Manche Hypothesen erklären auch die Durchdringung von Objekten. Forschung versucht, die Bedingungen zu definieren, unter denen Kugelblitze zuverlässig entstehen können. Neue Modelle kombinieren Plasmaphysik, Chemie und Elektrodynamik, um die Vielzahl der Beobachtungen zu erklären.

Auswirkungen und Risiken

Kugelblitze können mit elektrischen Geräten interagieren und kurzfristige Funktionsstörungen verursachen. In seltenen Fällen wurden Schäden an Leitungen oder empfindlichen Geräten dokumentiert. Trotz ihrer Energie sind größere materielle Schäden meist ungewöhnlich. Menschen in der Nähe berichten von Hitzewahrnehmungen oder elektrischen Schlägen. Gebäude und Möbel können berührt oder sogar durchdrungen werden, ohne sichtbare Zerstörung. Die Gefahr für Menschen ist gering, aber nicht völlig ausgeschlossen, da direkte Berührungen Verletzungen verursachen könnten. Einige Berichte deuten auf leichtes Brennen der Haut hin, wenn die Kugel nah vorbeischwebt. Kugelblitze können Spannungen in metallischen Objekten induzieren. Ihre Interaktion mit der Umwelt ist daher sowohl interessant als auch potenziell gefährlich. Wissenschaftliche Beobachtungen dokumentieren, dass sie häufig in der Nähe von Blitzentladungen auftreten. Ihre Bewegungen sind schwer vorherzusagen, was Risiken für ungeschützte Personen erhöht. Trotz dieser Risiken sind Unfälle selten. Die Erscheinung im Innenraum kann zusätzliche Gefahren für elektronische Geräte darstellen. Kugelblitze können Stromkreise kurzschließen, jedoch nur in Einzelfällen. Untersuchungen zeigen, dass die Energie der Kugel meist geringer ist als bei einem normalen Blitz. Dennoch sollte Vorsicht geboten sein. Die physikalischen Mechanismen der Energieabgabe sind komplex und noch nicht vollständig verstanden. Manche Kugelblitze enden in einer leisen Entladung, andere in einer kleinen Explosion. Ihre Lebensdauer und Stabilität beeinflussen die Risiken für Umgebung und Menschen.

Forschung und Technik

Moderne Forschung verwendet Hochgeschwindigkeitskameras und Sensoren, um Kugelblitze detailliert zu beobachten. Durch diese Technik lassen sich Flugbahnen, Leuchtkraft und Farbe analysieren. Laborexperimente versuchen, Kugelblitze künstlich zu erzeugen, um die physikalischen Mechanismen zu untersuchen. Erfolgreiche Nachbildungen konnten nur kurzlebige, kleinere Kugeln produzieren. Diese Experimente helfen, die Stabilisierung durch Plasma, chemische Reaktionen und elektromagnetische Felder besser zu verstehen. Forschende nutzen computergestützte Simulationen, um die Dynamik von Kugelblitzen nachzubilden. Dabei werden Parameter wie Temperatur, Ionisation und elektrische Felder variiert, um Bedingungen für die Entstehung zu identifizieren. Labormodelle erlauben es, Energieflüsse und Leuchtprozesse zu messen. Erkenntnisse aus der Forschung können Rückschlüsse auf andere atmosphärische Entladungen liefern. Insbesondere die Rolle von Plasmastrukturen und Resonanzeffekten wird detailliert untersucht. Moderne Hochgeschwindigkeitskameras liefern erstmals Daten zu Rotation, Größe und Bewegungsmustern der Kugeln. Sensoren messen elektrische Felder und Strahlung in Echtzeit, wodurch Hypothesen überprüft werden können. Einige Versuche kombinieren chemische Substanzen mit Plasmaentladungen, um die Leuchtkraft zu reproduzieren. Dadurch werden die chemischen Modelle des Kugelblitzes getestet. Gleichzeitig liefert die Forschung Daten über die Wechselwirkungen mit leitfähigen Materialien. Durch solche Experimente wird die Reproduzierbarkeit verbessert, auch wenn die Bedingungen der Natur schwer exakt nachzubilden sind. Simulationen ermöglichen Vorhersagen über Stabilität, Flugbahnen und Energieabgabe. Diese Daten helfen auch, Sicherheitsrisiken einzuschätzen. Laborexperimente haben gezeigt, dass Kugelblitze in kontrollierten Umgebungen mehrere Sekunden stabil bleiben können. Die Forschung unterstützt die Entwicklung theoretischer Modelle und erweitert das Verständnis der Plasmaphysik. Erkenntnisse aus diesen Studien können auch für Anwendungen in der Hochspannungstechnik relevant sein. Wissenschaftler hoffen, durch die Kombination von Beobachtungen und Experimenten die Entstehungsmechanismen vollständig zu klären. Langfristig könnten solche Erkenntnisse helfen, die Natur atmosphärischer Entladungen besser zu verstehen.

Kulturelle Relevanz

Kugelblitze haben seit Jahrhunderten die Fantasie der Menschen angeregt und finden sich in Literatur, Mythen und Berichten über außergewöhnliche Wetterereignisse. Schriftsteller und Filmemacher nutzen sie als Symbol für das Unvorhersehbare und Geheimnisvolle. In historischen Chroniken werden Kugelblitze oft als Omen oder göttliche Zeichen beschrieben. Auch moderne Medien greifen die Erscheinung auf, sei es in Science-Fiction-Filmen oder in Dokumentationen über Naturphänomene. Künstler stellen die leuchtenden Kugeln in Gemälden oder Illustrationen dar, um die geheimnisvolle Atmosphäre einzufangen. Kugelblitze symbolisieren die Kraft und Schönheit der Natur. Sie dienen als Metapher für unerklärliche Ereignisse und wissenschaftliche Rätsel. Die ästhetische Faszination entsteht durch ihre leuchtende Kugel, die scheinbar schwerelos durch den Raum gleitet. In einigen Kulturen werden Kugelblitze mit Glück oder Unglück assoziiert. Populärwissenschaftliche Artikel berichten über Begegnungen mit Kugelblitzen und tragen zur allgemeinen Neugier bei. Schulungen und Vorträge über Naturphänomene beziehen Kugelblitze ein, um das Interesse an Physik zu wecken. Sie inspirieren Experimente und theoretische Modelle in der akademischen Forschung. Die Darstellung in Filmen oder Computerspielen macht das Phänomen einem breiteren Publikum zugänglich. Kugelblitze regen zu Diskussionen über die Grenzen menschlicher Wahrnehmung und wissenschaftlicher Erklärung an. In Museen und Ausstellungen werden Kugelblitze als Teil interaktiver Präsentationen gezeigt. Diese kulturelle Präsenz fördert die Wertschätzung für wissenschaftliche Beobachtungen. Sie verdeutlicht, dass Naturphänomene oft mehr sind als nur physikalische Prozesse. Kugelblitze verbinden Wissenschaft und Kunst auf einzigartige Weise. Sie bleiben ein Symbol für das Unerklärliche in unserer Welt.

Ausblick

Trotz jahrzehntelanger Forschung bleiben viele Fragen zur Entstehung und Stabilität von Kugelblitzen offen. Neue Experimente und Simulationen sollen die physikalischen Mechanismen besser erklären. Hochgeschwindigkeitsaufnahmen und präzise Sensoren tragen dazu bei, Flugbahnen, Rotation und Leuchtkraft detailliert zu analysieren. Die Kombination von Plasmaphysik, Chemie und Elektrodynamik wird weiterhin intensiv untersucht. Forscher hoffen, die Bedingungen für die Entstehung zuverlässig reproduzieren zu können. Langfristig könnte dies helfen, Gefahren für Menschen und elektronische Geräte einzuschätzen. Auch die Interaktion mit leitfähigen Materialien wird weiterhin beobachtet. Laborexperimente liefern zunehmend stabile Modelle für kurze Kugelblitze. Neue Technologien erlauben präzisere Messungen von Temperatur, Ionisation und elektromagnetischer Energie. Dadurch lassen sich Hypothesen über Stabilisierung und Lebensdauer überprüfen. Künftige Studien könnten die Entstehung in Innenräumen besser erklären. Erkenntnisse aus der Forschung können auf andere atmosphärische Phänomene übertragen werden. Die Kombination aus theoretischen Modellen und Beobachtungen wird den Kugelblitz zunehmend entschlüsseln. Die wissenschaftliche Bedeutung erstreckt sich auf die Physik elektrischer Entladungen allgemein. Sie bietet Chancen, das Verhalten von Plasma unter extremen Bedingungen zu verstehen. Kugelblitze könnten künftig als Testobjekt für Hochspannungstechnologien dienen. Das Verständnis der Mechanismen erweitert unser Wissen über die Atmosphäre und ihre elektrische Dynamik. Sie bleiben ein faszinierendes Beispiel für die Geheimnisse der Natur. Die Forschung wird auch weiterhin interdisziplinär betrieben, um alle Aspekte zu beleuchten. Langfristig wird das Phänomen als Schlüssel zum Verständnis ungewöhnlicher atmosphärischer Elektrizität angesehen.