Das Kosmische Netz: Großstruktur des Universums, Filamente und Dunkle Materie erklärt

Wenn wir in einer klaren Nacht zum Himmel blicken, sehen wir Myriaden von Sternen, Planeten und vielleicht sogar eine einzelne Galaxie. Es ist ein Bild der scheinbaren Unordnung. Doch auf den allergrößten Skalen – über Milliarden von Lichtjahren hinweg – entfaltet sich ein verborgener, monumentaler Bauplan: Das Kosmische Netz.

Dieses Netz ist die größte und faszinierendste Struktur des Universums. Es ist eine gewaltige, filzartige Anordnung, in der Materie nicht gleichmäßig verteilt ist, sondern sich in einem Muster aus Knotenpunkten, Fäden und riesigen Hohlräumen sammelt.

Doch wie entstand diese erstaunliche Architektur? Die Antwort liegt in den unsichtbaren Mächten, die den Kosmos dominieren: Dunkle Materie und Dunkle Energie.

In diesem Artikel tauchen wir in die Tiefen des Universums ein und beleuchten die fundamentalen Komponenten des Kosmischen Netzes:

- Die dichten Knotenpunkte (Galaxienhaufen und Superhaufen).

- Die verbindenden Filamente (die kosmischen Autobahnen).

- Die riesigen Leerräume (die sogenannten Voids).

Wir erklären, wie winzige Dichteschwankungen nach dem Urknall dank der Schwerkraft zum heutigen gigantischen Netz heranwuchsen und welche Rolle dieses Netz heute als Testlabor für unser Verständnis von Dunkler Materie und der Expansion des Universums spielt.

Die Bausteine des Kosmischen Netzes

Auf den größten Skalen des Universums ordnet sich die Materie in eine dreiteilige Hierarchie: extrem dichte Regionen, dünne Verbindungsstücke und riesige Hohlräume. Diese Komponenten definieren die Architektur des Kosmischen Netzes.

Die Knotenpunkte: Galaxienhaufen und Superhaufen

Die Knotenpunkte des Kosmischen Netzes sind die Orte der höchsten Materiekonzentration. Sie entstehen dort, wo mehrere Filamente aufeinandertreffen und die Schwerkraft Materie aus dem umgebenden Raum angesaugt hat.

- Galaxienhaufen: Dies sind die massereichsten, gravitativ gebundenen Objekte im Universum. Sie können Tausende von Galaxien enthalten, aber der Großteil ihrer Masse liegt in Dunkler Materie und in extrem heißem Gas, das Röntgenstrahlung aussendet.

- Superhaufen: Eine noch größere Ansammlung sind die Superhaufen, die Dutzende von Haufen und Galaxiengruppen umfassen. Unsere eigene Galaxie, die Milchstraße, ist Teil des riesigen Laniakea-Superhaufens. Diese gigantischen Strukturen sind keine gravitativ gebundenen Einheiten im strengen Sinne, sondern die verdichteten Bereiche des Netzes, die wir heute beobachten.

Die Brücken: Filamente

Die Filamente sind die Fäden und Brücken, die die Knotenpunkte miteinander verbinden. Sie sind das definierende Element des Kosmischen Netzes, das ihm seine spinnennetzartige Erscheinung verleiht.

- Kosmische Autobahnen: Galaxien bewegen sich entlang dieser linearen Strukturen in Richtung der massereicheren Galaxienhaufen. Man kann die Filamente als kosmische Autobahnen betrachten, die Materie in die Knotenpunkte leiten.

- Baryonische Materie: Die Filamente sind entscheidend, da man annimmt, dass sie den Großteil der normalen (baryonischen) Materie des Universums in Form von extrem heißem und dünnem intergalaktischem Gas beherbergen.

Die Leerräume: Voids (Hohlräume)

Die Voids sind das genaue Gegenteil der Knotenpunkte. Sie sind die riesigen, fast leeren Hohlräume im Netz, die sich zwischen den Filamenten erstrecken.

- Größte Strukturen: Voids können Durchmesser von über 100 Millionen Lichtjahren erreichen und machen den Großteil des Volumens des Universums aus.

- Extrem geringe Dichte: Obwohl die Dichte von Galaxien und Materie in den Voids extrem niedrig ist – oft weniger als ein Zehntel des kosmischen Durchschnitts – sind sie nicht vollständig leer. Sie enthalten einige vereinzelte Galaxien und sind selbst von Dunkler Energie durchdrungen, deren Einfluss in diesen Regionen am deutlichsten ist, da dort die Gravitationskräfte der Materie am schwächsten sind.

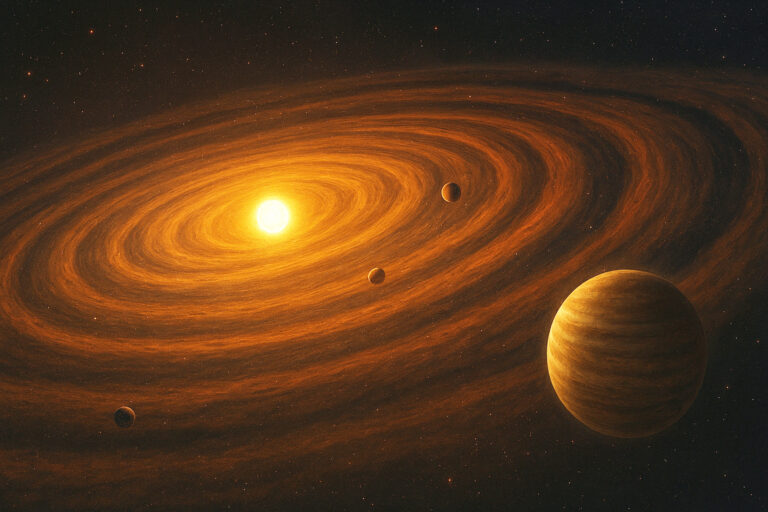

Entstehung: Vom Urknall zur Netzstruktur

Die Entstehung des Kosmischen Netzes ist eine Geschichte der Schwerkraft, die über Milliarden von Jahren auf anfängliche Unregelmäßigkeiten im jungen Universum einwirkte. Sie erklärt, wie das nahezu homogene Chaos des Urknalls zur heutigen, beeindruckend strukturierten Kosmos-Architektur wurde.

Die Rolle der Dunklen Materie: Das unsichtbare Gerüst

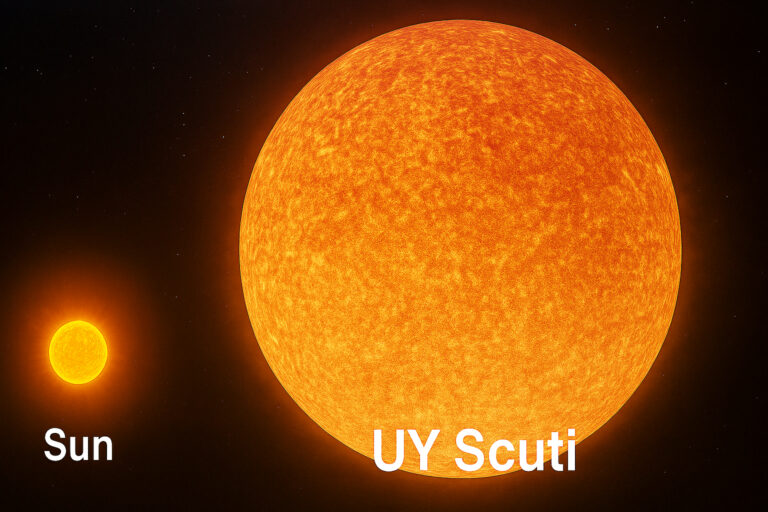

Die treibende Kraft hinter der Netzbildung ist die Dunkle Materie (DM), die etwa 85 % der gesamten Materie des Universums ausmacht.

- Der Architekt: Die Dunkle Materie wechselwirkt nicht über elektromagnetische Kräfte (Licht), sondern nur über die Gravitation. Da sie unempfindlich gegenüber Strahlungsdruck war, konnte sie sich bereits sehr früh im Universum zusammenballen und gravitative Potenzialtöpfe bilden.

- Das Skelett: Diese anfänglichen Klumpen Dunkler Materie bildeten das unsichtbare Gravitations-Skelett des zukünftigen Kosmischen Netzes. Die normale, sichtbare Materie (Baryonen) – das Gas, aus dem Sterne und Galaxien entstehen – fiel erst später in diese Potenzialtöpfe hinein, wo sie sich verdichtete und schließlich die sichtbaren Filamente und Knotenpunkte bildete. Ohne das Gravitationsgerüst der Dunklen Materie wäre das Universum heute strukturlos.

Anfängliche Dichteschwankungen: Die Saat der Struktur

Woher kamen diese ersten Klumpen Dunkler Materie?

- Primordiale Fluktuationen: Direkt nach dem Urknall, in der Ära des Kosmischen Mikrowellenhintergrunds (CMB), war das Universum fast perfekt gleichmäßig. Allerdings gab es winzige Dichteschwankungen (Temperaturunterschiede von nur einem Teil pro 100.000), die die Quantenfluktuationen des sehr frühen Universums widerspiegelten.

- Gravitative Verstärkung: Über Jahrmilliarden wirkte die Schwerkraft kontinuierlich auf diese minimal dichteren Regionen ein. Gemäß dem Prinzip der gravitativen Instabilität zogen dichtere Regionen Materie schneller an, wodurch sie noch dichter wurden, während die dünneren Regionen (die heutigen Voids) leerer wurden. Dies führte zur exponentiellen Vergrößerung der Dichtekeime zum heutigen Kosmischen Netz.

Computersimulationen: Das Universum im Modell

Um diesen komplexen Prozess der kosmischen Strukturbildung zu verstehen, verwenden Kosmologen hochmoderne Supercomputer-Simulationen.

- Numerische Experimente: Projekte wie die IllustrisTNG-Simulation starten mit den bekannten Anfangsbedingungen des Universums (Menge an Dunkler Materie, Dunkler Energie und normaler Materie).

- Ergebnisse: Die Simulationen lassen dann die physikalischen Gesetze (insbesondere die Gravitation) wirken. Die Ergebnisse reproduzieren erstaunlich genau die großräumige, netzartige Verteilung von Galaxien, Filamenten und Voids, die wir heute beobachten. Dies bestätigt die Hypothese, dass das Kosmische Netz das logische Endprodukt der Dunklen Materie, der Schwerkraft und der anfänglichen Dichteschwankungen ist.

Erforschung des Netzes

Das Kosmische Netz ist riesig und größtenteils unsichtbar, was seine Erforschung zu einer der größten Herausforderungen der modernen Astronomie macht. Wissenschaftler nutzen riesige Teleskop-Surveys und spezielle Techniken, um die Verteilung der Materie über Milliarden von Lichtjahren hinweg zu kartieren und zu analysieren.

Großdurchmusterungen (Redshift Surveys)

Um die dreidimensionale Struktur des Netzes zu kartieren, muss von jeder Galaxie nicht nur ihre Position am Himmel, sondern auch ihre Entfernung bekannt sein.

- Rotverschiebung als Maßstab: Astronomen nutzen die Rotverschiebung (z) des Lichts von Galaxien. Da das Universum expandiert, wird das Licht entfernter Objekte gestreckt („roter“). Je stärker die Rotverschiebung, desto schneller entfernt sich die Galaxie und desto weiter ist sie entfernt.

- Beispiele: Großprojekte wie das Sloan Digital Sky Survey (SDSS) und das Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) messen die Rotverschiebung von Millionen von Galaxien. Diese Datenpunkte werden in 3D-Karten eingetragen, die das Netz aus Filamenten und Voids detailreich sichtbar machen.

Baryonische Akustische Oszillationen (BAO)

BAO sind ein wichtiges kosmologisches Lineal, das in der Struktur des Netzes verankert ist und dessen Vermessung äußerst präzise macht.

- Das Echo des Urknalls: Kurz nach dem Urknall erzeugten Schallwellen im heißen Plasma regelmäßige Druckschwankungen. Als das Universum abkühlte und die Atome entstanden, blieben diese Abdrücke (eine bevorzugte Skala für Materieansammlungen) „eingefroren“ in der Materieverteilung.

- Struktur-Messung: Diese Baryonischen Akustischen Oszillationen manifestieren sich als leichte Häufung von Galaxien in einer bestimmten Entfernung voneinander (heute etwa 490 Millionen Lichtjahre). Die Messung dieser charakteristischen Skala im Kosmischen Netz ermöglicht es, die Expansionsrate des Universums und die Eigenschaften der Dunklen Energie genau zu bestimmen.

Das Intergalaktische Medium (IGM)

Die meiste normale, sichtbare Materie des Universums (die sogenannten Baryonen) befindet sich nicht in Galaxien, sondern in Form von extrem heißem Gas innerhalb der Filamente – dem Intergalaktischen Medium (IGM).

- Das fehlende Gas: Dieses IGM ist so dünn und heiß, dass es kaum Licht aussendet und daher lange als „fehlende Baryonen“ galt.

- Indirekter Nachweis: Forscher weisen es indirekt durch die Absorptionsspektroskopie nach. Sie beobachten das Licht von extrem weit entfernten, hellen Quasaren. Wenn das Quasarlicht auf seinem Weg zur Erde die Gashüllen der Filamente durchquert, absorbieren die Gasteilchen bestimmte Wellenlängen, was als charakteristische Absorptionslinien im Spektrum des Quasars sichtbar wird. Diese Linien verraten uns die Dichte und Temperatur des Gases in den Filamenten.

Die Bedeutung für die Kosmologie

Das Kosmische Netz ist weit mehr als nur eine beeindruckende Struktur; es ist das Testlabor der modernen Kosmologie. Seine Entstehung, Entwicklung und aktuelle Form sind direkt abhängig von den grundlegendsten Parametern des Universums.

Testlabor für das Standardmodell

Die Struktur des Kosmischen Netzes dient als entscheidender Test für das Lambda-CDM-Standardmodell der Kosmologie, welches annimmt, dass das Universum hauptsächlich aus Dunkler Energie (Λ) und Kalter Dunkler Materie (CDM) besteht.

- Messung der Dichten: Die Dichte der Knotenpunkte und die Größe der Voids hängen direkt vom Verhältnis zwischen Dunkler Materie und normaler Materie ab. Kosmologen nutzen die Beobachtungen des Netzes, um die Dichteparameter präziser zu bestimmen, als es oft mit anderen Methoden möglich ist.

- Wachstumsrate: Die Rate, mit der sich die Filamente verdichten und die Knotenpunkte wachsen, wird durch die Schwerkraft gesteuert. Die genaue Messung dieser Wachstumsrate der Struktur liefert einen unabhängigen Beweis für die Existenz und die Eigenschaften der Dunklen Materie.

Einfluss der Dunklen Energie

Die Dunkle Energie, die für die beschleunigte Expansion des Universums verantwortlich ist, hat einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entwicklung des Netzes.

- Widerstand gegen die Verdichtung: Während die Gravitation versucht, die Materie in Filamente und Haufen zu ziehen, wirkt die Dunkle Energie als eine Art anti-gravitativer Druck, der die Ausdehnung des Raumes vorantreibt.

- Vergrößerung der Voids: Dieser Effekt ist besonders in den Voids (den Hohlräumen) spürbar. Da dort nur wenig Materie vorhanden ist, um die Gravitation wirken zu lassen, kann die Dunkle Energie ungestört dominieren. Sie drückt die Ränder der Voids auseinander und vergrößert sie stetig. Die Untersuchung des Wachstums dieser Voids liefert entscheidende Hinweise auf die Natur der Dunklen Energie.

Die kosmische Zukunft des Netzes

Die beobachtete Architektur gibt auch Aufschluss über die fernere Zukunft des Universums.

- Isolation: Da die Expansion des Universums beschleunigt, werden Galaxien, die nicht bereits gravitativ an die lokalen Knotenpunkte gebunden sind, aus den Filamenten herausgezogen.

- Verödung: Die Strukturen innerhalb der Superhaufen bleiben zwar lokal intakt, aber die Verbindungen zwischen den Superhaufen werden schließlich abreißen. Das Kosmische Netz wird in Milliarden von Jahren immer dünner und leerer erscheinen, bis alle Galaxien außerhalb unseres lokalen Superhaufens so weit entfernt sind, dass sie unseren Beobachtungshorizont verlassen.