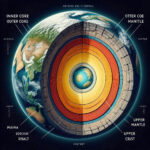

Der innere Aufbau unserer Erde

Der innere Aufbau der Erde ist ein faszinierendes und zugleich komplexes Thema, das uns tief in das verborgene Herz unseres Planeten führt. Obwohl wir physisch nur wenige Kilometer in die Erdkruste vordringen können, erlauben uns seismische Messungen, Laborexperimente und computergestützte Modelle einen erstaunlich präzisen Einblick in das Erdinnere. Der Aufbau der Erde gliedert sich in mehrere Hauptzonen, die sich durch ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften unterscheiden: Erdkruste, Erdmantel, äußerer Erdkern und innerer Erdkern.

1. Die Erdkruste

Die Erdkruste ist die äußerste feste Schicht der Erde und bildet den Boden, auf dem wir leben. Sie ist im Vergleich zum Rest des Planeten sehr dünn – zwischen 5 km (ozeanische Kruste) und bis zu 70 km (kontinentale Kruste) dick. Sie besteht hauptsächlich aus leichten Gesteinen wie Granit und Basalt. Die Kruste ist in mehrere große und kleine tektonische Platten unterteilt, die sich auf dem zähplastischen oberen Mantel bewegen – ein Prozess, der als Plattentektonik bekannt ist.

2. Der Erdmantel

Unter der Kruste beginnt der etwa 2.900 Kilometer mächtige Erdmantel, der rund 84 % des Volumens der Erde ausmacht. Er besteht überwiegend aus Silikatgestein, das unter hohem Druck und Temperatur teilweise plastisch wird. Der Mantel gliedert sich in:

- Oberer Mantel (bis ca. 660 km Tiefe):

Enthält die sogenannte Asthenosphäre, eine relativ weiche, fließfähige Schicht, auf der sich die Erdplatten bewegen. - Unterer Mantel (660–2.900 km Tiefe):

Hier herrschen extreme Drücke und Temperaturen. Das Material ist fester, aber es kann trotzdem langsam „fließen“, was für die Mantelkonvektion wichtig ist – ein Motor der Plattentektonik.

3. Der äußere Erdkern

Darunter folgt der äußere Erdkern, der sich von etwa 2.900 bis 5.100 Kilometer Tiefe erstreckt. Er besteht überwiegend aus flüssigem Eisen und Nickel. Diese Schicht ist nicht fest, sondern in Bewegung – und genau das ist entscheidend: Die Strömungen des flüssigen Metalls erzeugen durch sogenannte Dynamo-Prozesse das Magnetfeld der Erde, das uns vor gefährlicher Sonnenstrahlung schützt.

4. Der innere Erdkern

Im Zentrum der Erde liegt der innere Erdkern, mit einem Radius von rund 1.220 Kilometern. Trotz der extrem hohen Temperaturen von über 5.000 °C ist der Kern fest, da der Druck dort so hoch ist, dass die Eisen- und Nickelatome zu einem festen Gitter gepresst werden. Der innere Kern wächst langsam, während der äußere Kern sich abkühlt – ein Prozess, der über Jahrmilliarden hinweg das Magnetfeld beeinflussen kann.

5. Druck und Temperatur im Erdinneren

Mit zunehmender Tiefe steigen sowohl Druck als auch Temperatur enorm an. An der Grenze zwischen Kruste und Mantel beträgt die Temperatur etwa 1.000 °C, im äußeren Kern über 4.000 °C, und im innersten Erdkern wird eine Temperatur von etwa 5.500 bis 6.000 °C angenommen – vergleichbar mit der Oberfläche der Sonne.

6. Wie wissen wir das alles?

Unsere Erkenntnisse über den inneren Aufbau der Erde stammen vor allem aus der Seismologie. Erdbeben erzeugen Wellen, die sich durch den Planeten ausbreiten und an Schichtgrenzen reflektiert oder gebrochen werden. Aus der Geschwindigkeit und dem Verlauf dieser Wellen lassen sich Dichte, Aggregatzustand und Zusammensetzung der Erdschichten rekonstruieren. Bohrprojekte wie das Kola-Bohrloch reichten zwar nur 12 km tief – aber die seismischen Daten ermöglichen ein Bild bis zum Erdzentrum.

Fazit

Der innere Aufbau der Erde ist nicht nur ein geologisches Modell – er erklärt zentrale Prozesse wie Vulkanismus, Erdbeben, das Erdmagnetfeld und sogar den Klimawandel durch tektonisch bedingte Kohlenstoffkreisläufe. Auch wenn wir das Erdinnere niemals direkt betreten können, offenbart es uns durch seine physikalischen Signale eine tiefere, dynamische und faszinierende Welt, auf der unser Leben auf der Oberfläche überhaupt erst möglich wurde.