Die Urkontinente der Erde – Eine Reise durch die geologische Zeit

Die Geschichte der Erde ist untrennbar mit der dynamischen Bewegung ihrer Kontinentalplatten verbunden. Was wir heute als getrennte Kontinente kennen, war in fernen geologischen Zeitaltern mehrfach zu gigantischen Superkontinenten vereint. Diese zyklischen Zusammenkünfte und Zerfälle sind das Ergebnis der Plattentektonik, des fundamentalen Mechanismus, der unseren Planeten formt. Die Erforschung dieser Urkontinente bietet uns tiefe Einblicke in die Entwicklung des Lebens, die Entstehung von Gebirgen und die Verteilung geologischer Rohstoffe.

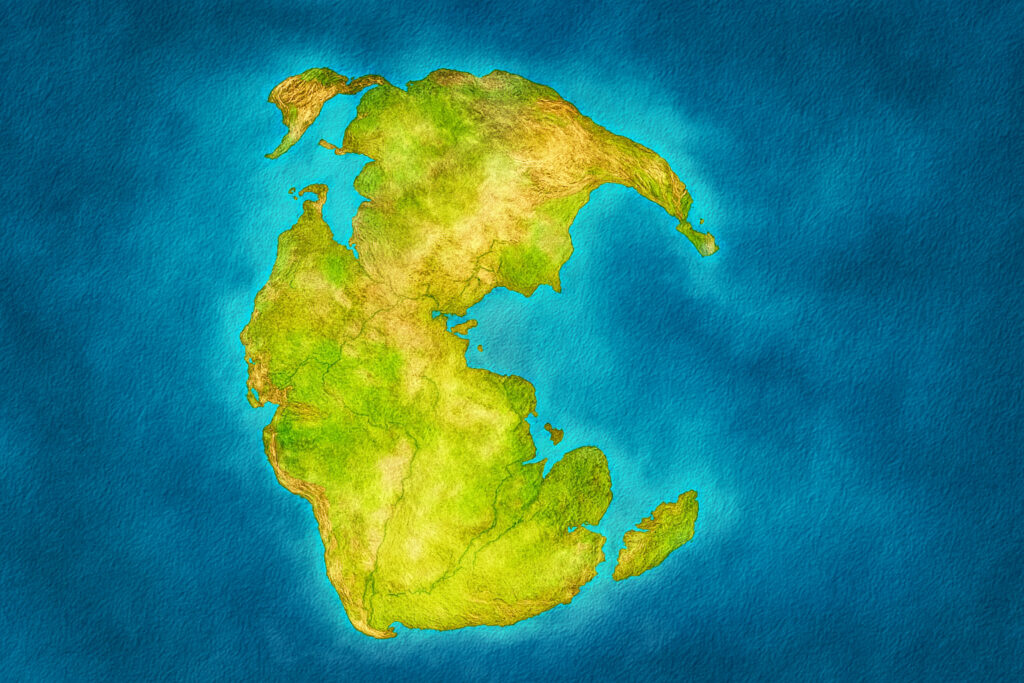

Der vielleicht bekannteste und jüngste dieser Großkontinente ist Pangäa, der vor etwa 335 Millionen Jahren im späten Paläozoikum existierte. Pangäa, was wörtlich „ganze Erde“ bedeutet, umfasste fast die gesamte Landmasse des Planeten und war von einem einzigen globalen Ozean, der Panthalassa, umgeben. Die Bildung von Pangäa war ein gewaltiger Prozess, der durch die Kollision mehrerer kleinerer Kontinentalmassen, bekannt als der Variszische Zyklus, zustande kam. Die heutigen Appalachen in Nordamerika und die zentraleuropäischen Mittelgebirge sind beispielsweise Reste der Gebirgsketten, die durch diese Kollisionen entstanden. Die Existenz eines einzigen großen Landstücks hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das globale Klima, was zu trockeneren Bedingungen im Landesinneren führte und die Evolution des terrestrischen Lebens stark beeinflusste.

Vor Pangäa existierte jedoch eine Reihe weiterer Superkontinente, deren Rekonstruktion eine wesentlich komplexere Aufgabe für Geologen darstellt. Einer der wichtigsten war Rodinia, der sich vor etwa 1,1 Milliarden Jahren während des Neoproterozoikums bildete. Rodinia war wahrscheinlich nicht so kompakt wie Pangäa und zerfiel vor etwa 750 Millionen Jahren in mehrere Fragmente. Dieses Auseinanderbrechen von Rodinia ist geologisch signifikant, da es möglicherweise die darauffolgende globale Vereisung, die sogenannte Schneeball-Erde, durch die erhöhte Freisetzung von Kohlendioxid aus vulkanischer Aktivität beeinflusst hat.

Noch weiter zurück in der Erdgeschichte finden wir Hinweise auf Columbia (auch Nuna genannt), der vor etwa 1,8 bis 1,5 Milliarden Jahren existierte. Davor wiederum vermuten Forscher Kenorland im Neoarchaikum, dessen Existenz auf der Grundlage archaischer Kratone, der ältesten und stabilsten Teile der Kontinente, abgeleitet wird. Die Kratone sind die fundamentalen Bausteine, aus denen sich die späteren, größeren Kontinente zusammensetzten. Jeder Zyklus von Kontinenten beginnt mit der Bildung von Riftzonen, die die alten Landmassen zerreißen. Die Fragmente driften dann auseinander, bis die Subduktion, das Absinken einer Platte unter eine andere, die Ozeanbecken schließt und die Platten erneut kollidieren lässt, wodurch ein neuer Superkontinent entsteht.

Die Analyse der Paläomagnetik, also der Ausrichtung magnetischer Minerale in altem Gestein, ist ein wichtiges Werkzeug, um die Positionen dieser fernen Landmassen zu bestimmen. Die Gesteine speichern gewissermaßen einen Fingerabdruck des Erdmagnetfelds zum Zeitpunkt ihrer Entstehung. Durch die Zusammensetzung dieser geologischen Puzzleteile können Wissenschaftler die Wanderwege der Kontinente über Hunderte von Millionen Jahren zurückverfolgen. Diese fortlaufenden Zyklen des Zusammenwachsens und Auseinanderbrechens, bekannt als der Wilson-Zyklus, zeigen, dass die Erdkruste kein statisches Gebilde ist.

Die Kontinente bewegen sich auch heute noch weiter. In ferner Zukunft, in schätzungsweise 250 Millionen Jahren, wird der nächste Superkontinent, hypothetisch Pangäa Proxima oder Novopangäa genannt, wahrscheinlich entstehen, wenn sich der Atlantik schließt und Nord- und Südamerika mit Eurasien und Afrika kollidieren. Die Erforschung der Urkontinente ist somit nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern auch ein Fenster in die geologische Zukunft unseres dynamischen Planeten. Sie lehrt uns, dass die Landmassen der Erde ständigen und tiefgreifenden Veränderungen unterliegen.

Die Urkontinente der Erde

Pangäa (Pangaea)

Pangäa ist der geologisch jüngste und bekannteste aller Superkontinente, dessen Name wörtlich „ganze Erde“ bedeutet. Er formierte sich im späten Paläozoikum vor etwa 335 Millionen Jahren durch die Kollision der Vorgängerkontinente Laurasia und Gondwana. Diese Vereinigung war verbunden mit der Variszischen Orogenese, einer gewaltigen Gebirgsbildung, deren Reste heute in Gebirgen wie den Appalachen zu finden sind. Der gesamte Globus war von einem einzigen Ozean umgeben, der Panthalassa genannt wurde. In dieses Weltmeer schnitt sich die große Bucht der Tethys tief in den Kontinent hinein. Die immense Landmasse führte zu einem extremen Kontinentalklima mit trockenen und heißen Bedingungen im Inneren. Dieses Klima beeinflusste maßgeblich die Evolution, förderte die Verbreitung von Reptilien und vereinfachte die Wanderung von Arten über große Distanzen. Vor etwa 200 Millionen Jahren, im frühen Mesozoikum, begann Pangäa infolge von Schwächezonen und aufsteigenden Mantelplumes zu zerfallen. Der Zerfall startete mit der Öffnung des zentralen Atlantiks, einem Prozess, der die Kontinentaldrift in ihre heutige Phase leitete. Paläomagnetische Daten und die Übereinstimmung von Gesteins- und Fossilfunden an gegenüberliegenden Küsten belegen seine Existenz eindrücklich. Das Auseinanderbrechen führte zur Entstehung der beiden ersten Großkontinente. Die geologischen Narben und vulkanischen Spuren dieses Zerfalls sind weltweit sichtbar. Der Prozess der Kontinentalbewegung, der Pangäa formte und zerbrach, ist das Herzstück der modernen Plattentektonik.

Laurasia und Gondwana

Laurasia und Gondwana sind die zwei riesigen Großkontinente, die als erste große Bruchstücke aus dem Zerfall Pangäas ab etwa 200 Millionen Jahren vor heute hervorgingen. Die Trennung erfolgte durch die fortschreitende Öffnung des Atlantischen Ozeans. Laurasia bildete dabei den nördlichen Kontinent und vereinigte die Landmassen des heutigen Nordamerikas und des größten Teils Eurasiens (ohne Indien). Im Gegensatz dazu umfasste Gondwana den gesamten südlichen Teil und bestand aus den heutigen Kontinenten Südamerika, Afrika, Antarktika, Australien und dem Indischen Subkontinent. Getrennt wurden sie durch das sich erweiternde Tethysmeer, einen wichtigen tropischen Ozean. Der weitere Zerfall Gondwanas im Laufe des Mesozoikums war ein komplexer Prozess, bei dem Indien, Australien und die Antarktis nacheinander absplitterten. Laurasia zerfiel später, als sich der Nordatlantik weiter öffnete und Nordamerika von Eurasien trennte. Fossilienfunde, insbesondere die Verbreitung des Farns Glossopteris auf den heutigen Südkontinenten, liefern einen Schlüsselbeweis für die einstige Verbindung in Gondwana. Die geografische Isolation dieser Kontinente nach ihrer Trennung führte zu einzigartigen evolutionären Entwicklungen, wie beispielsweise den Beuteltieren in Australien. Die Bewegung und weitere Fragmentierung dieser Großkontinente führte schließlich zu den heutigen kontinentalen Anordnungen.

Rodinia

Rodinia gilt als einer der am besten rekonstruierten Superkontinente, der vor Pangäa existierte und dessen Aufbau vor etwa 1,1 Milliarden Jahren abgeschlossen wurde. Sein Name leitet sich vom russischen Wort für „Heimatland“ ab. Rodinia war im Neoproterozoikum aktiv und zerfiel vor etwa 750 Millionen Jahren. Im Zentrum dieses Superkontinents befand sich wahrscheinlich der Kraton Laurentia (das heutige Nordamerika), um den sich die anderen Landmassen anlagerten. Die Bildung Rodinias ist eng mit der weltweiten Grenville-Orogenese verbunden, einer umfassenden Phase der Gebirgsbildung. Der Zerfall von Rodinia war ein bedeutendes geologisches Ereignis, das die Entstehung neuer Ozeanbecken zur Folge hatte. Er wird von Forschern mit den dramatischen Klimaveränderungen in Verbindung gebracht, die zur Schneeball-Erde (Sturtische und Marinoische Vereisungen) führten, da das Auseinanderbrechen die Verwitterung beschleunigte und der Atmosphäre CO2 entzog. Die fragilen Reste Rodinias kollidierten später, um den nachfolgenden Superkontinent Pannotia zu bilden. Die Rekonstruktion seiner Struktur basiert auf der Zuordnung von Gesteinsformationen und paläomagnetischen Daten, die seine ehemaligen Polpositionen bestimmen.

Pannotia (Vendia)

Pannotia, manchmal auch als Vendia bezeichnet, war ein relativ kurzlebiger Superkontinent, der sich nach dem Zerfall Rodinias formierte. Er existierte im späten Neoproterozoikum von etwa 600 bis 540 Millionen Jahren vor heute. Die Entstehung Pannotias ist eng mit der Schließung des Iapetus-Ozeans verbunden, als die Bruchstücke Rodinias erneut kollidierten. Er lag größtenteils um den Südpol zentriert, was ebenfalls zu einer weitreichenden Vereisung der Erde beitrug. Pannotia zerfiel schnell wieder, ein Prozess, der bereits nach etwa 60 Millionen Jahren abgeschlossen war. Das Auseinanderbrechen von Pannotia fand kurz vor dem Beginn des Kambriums statt, dem Zeitalter der „Kambrischen Explosion“. Dieser Superkontinent zerfiel in die vier großen Blöcke Gondwana, Laurentia, Baltica und Sibiria. Die Entstehung zahlreicher neuer Meeresküsten durch den Zerfall wird als ein wichtiger Faktor für die explosionsartige Zunahme und Diversifizierung des vielzelligen Lebens angesehen.

Columbia (Nuna)

Columbia, auch bekannt unter dem Namen Nuna, ist ein früher Superkontinent, der im Paläoproterozoikum von etwa 1,8 bis 1,5 Milliarden Jahren vor heute existierte. Seine Rekonstruktion ist komplexer als die von Pangäa oder Rodinia, stützt sich aber auf die Verbindung verschiedener archaischer und proterozoischer Kratone. Zu den mutmaßlichen Bestandteilen gehören die Kerne des heutigen Nordamerikas, Balticas, Indiens und Teilen Afrikas und Australiens. Die Entstehung Columbias war mit weltweiten Gebirgsbildungsphasen verbunden. Geologen vermuten, dass Columbia eine unregelmäßig geformte Struktur hatte. Er brach nach seiner Formierung wieder auseinander und bildete die Grundlage für die spätere Entstehung Rodinias. Die Gesteine, die während seiner Existenz und seines Zerfalls entstanden, sind wichtige Belege für die chemische Entwicklung der Ozeane und die Zunahme des Sauerstoffs in der Atmosphäre.

Kenorland

Kenorland wird als einer der ältesten vermuteten Superkontinente angesehen und existierte im Neoarchaikum von etwa 2,7 bis 2,1 Milliarden Jahren vor heute. Er ist nach dem Kenoran-Orogen benannt, einer großen Gebirgsbildungsphase in der Frühgeschichte der Erde. Kenorland setzte sich aus den damals existierenden Kratonen zusammen, einschließlich Teilen des heutigen Nordamerikas, Grönlands, Skandinaviens, Westaustraliens und des südlichen Afrikas. Geologische Beweise für seine Existenz sind spärlich und basieren hauptsächlich auf der Altersdatierung und der Paläomagnetik der archaischen Gesteine. Sein Zerfallsprozess im Paläoproterozoikum ist durch weitreichende vulkanische Aktivitäten gekennzeichnet. Dieses Zerbrechen wird mit einer globalen Vereisungsepoche in Verbindung gebracht, der sogenannten Huronian-Vereisung.

Vaalbara

Vaalbara gilt als der älteste hypothetische Kontinent überhaupt, dessen Existenz auf das Archaikum (ca. 3,6 bis 3,1 Milliarden Jahre vor heute) datiert wird. Er ist nach den beiden heute weit voneinander entfernten archaischen Kratonen benannt, die seine vermuteten Hauptbestandteile waren: der Kaapvaal-Kraton im südlichen Afrika und der Pilbara-Kraton in Westaustralien. Die Beweise für Vaalbara sind äußerst limitiert und bestehen hauptsächlich aus der Ähnlichkeit von Gesteinsabfolgen und der zeitgleichen Ablagerung von vulkanischen Gesteinen. Die Rekonstruktion der Urkontinente in dieser frühen Erdgeschichte ist extrem spekulativ. Man geht davon aus, dass Vaalbara nicht die heutige Definition eines Superkontinents erfüllte, da die kontinentale Kruste insgesamt noch dünn und fragmentiert war. Dennoch markiert er einen wichtigen hypothetischen Punkt, an dem sich erste größere, stabile Landmassen auf der jungen Erde zusammenfanden.

Essenzielle Aspekte

1. Die Urkontinente selbst

Die Urkontinente werden wissenschaftlich als Superkontinente bezeichnet. Dies ist der präziseste und am häufigsten verwendete Begriff in der Geologie.

- Superkontinent: Eine Ansammlung der meisten oder aller kontinentalen Blöcke der Erde, die eine einzige, riesige Landmasse bildet.

- Archaische Kerne / Kratone: Die ältesten, stabilsten und widerstandsfähigsten Kerne der Kontinente, die die Bausteine aller Superkontinente darstellen (z.B. der Kanadische Schild).

- Großkontinente: Die direkten, großen Spaltprodukte eines Superkontinents, wie Laurasia und Gondwana nach dem Zerfall von Pangäa.

2. Der Prozess des Wandels

Die Bewegung und die zyklische Entstehung der Urkontinente sind Teil eines wissenschaftlichen Modells.

- Plattentektonik: Die übergreifende Theorie, welche die Bewegung der starren Lithosphärenplatten (einschließlich der Kontinente) auf der zähflüssigen Asthenosphäre beschreibt. Sie ist der Motor für die Entstehung und den Zerfall der Superkontinente.

- Kontinentaldrift: Beschreibt die langsame, horizontale Bewegung der Kontinente über geologische Zeiträume hinweg. Alfred Wegeners ursprüngliche Theorie wurde später von der Plattentektonik abgelöst und präzisiert.

- Wilson-Zyklus: Das wissenschaftliche Modell, das den zyklischen Lebenslauf von Superkontinenten beschreibt – von der Ozean-Öffnung (Rifting), über die Ozean-Schließung (Subduktion/Kollision) bis hin zur Bildung eines neuen Superkontinents. Dies wird auch als Superkontinentzyklus bezeichnet.

3. Geologische Ereignisse und Beweise

Die Spuren der Urkontinente sind heute durch spezifische geologische Prozesse belegbar.

- Orogenese: Der Prozess der Gebirgsbildung, der durch die Kollision kontinentaler Platten (wie bei der Bildung von Pangäa) entsteht und die Nahtstellen der Superkontinente bildet (z.B. Variszische oder Appalachen-Orogenese).

- Paläomagnetik: Die Methode zur Bestimmung der Positionen alter Kontinente, indem die Ausrichtung magnetischer Minerale in altem Gestein gemessen wird.

- Paläogeografie: Die Wissenschaft, die sich mit der Rekonstruktion der geografischen Verteilung von Land und Meer in vergangenen Erdzeitaltern beschäftigt.

4. Ökologische und Klimatische Folgen

Die Auswirkungen der Superkontinente auf das System Erde.

- Biogeografie: Die Lehre von der räumlichen Verteilung der Organismen, deren Muster stark von der zeitweiligen Vereinigung und Isolation der Superkontinente beeinflusst wurden.

- Globales Klima: Bezieht sich auf die extremen Bedingungen (z.B. heiß und trocken im Landesinneren) und die globalen Auswirkungen von Superkontinenten auf Ozean- und Luftströmungen.

- Endemismus: Die Entwicklung einzigartiger Tier- und Pflanzenarten auf isolierten Kontinenten nach dem Zerfall eines Superkontinents (z.B. die Evolution in Australien nach dem Zerfall von Gondwana).