Globale Beschleunigung der Gletscherschmelze

Die weltweite Gletscherschmelze hat sich in den letzten Jahrzehnten auf ein noch nie dagewesenes Niveau beschleunigt und stellt eine der sichtbarsten und gravierendsten Folgen der globalen Klimakrise dar. Umfangreiche Studien, gestützt auf Satellitendaten und Feldmessungen, liefern hierzu eine erschreckende Bilanz. In den ersten zwei Jahrzehnten dieses Jahrhunderts, konkret von 2000 bis 2023, verloren die Gletscher der Erde unglaubliche 6,5 Billionen Tonnen Eismasse. Dieser Masseverlust, der im Durchschnitt bei jährlich 273 Milliarden Tonnen liegt, hat sich in der jüngeren Vergangenheit sogar noch dramatisch intensiviert.

Die Messungen zeigen, dass der Eisverlust zwischen 2012 und 2023 um rund 36 Prozent höher lag als in den elf Jahren zuvor. Diese massive Beschleunigung verdeutlicht die direkte Reaktion der Kryosphäre auf die steigenden globalen Temperaturen. Besonders anfällig sind Regionen mit kleineren Gletschern in niedrigeren Breitengraden. So haben die Gletscher in Mitteleuropa seit 2000 rund 39 Prozent ihrer Masse eingebüßt, was sie zu den am stärksten betroffenen Gebieten weltweit macht.

Selbst in den kalten Regionen wie Spitzbergen zeigte der Sommer 2024 Rekordverluste. Tragischerweise sind fast 40 Prozent der heute noch vorhandenen weltweiten Gletschermasse bereits unwiderruflich zum Schmelzen verurteilt. Selbst wenn die Welt das 1,5-Grad-Ziel einhalten könnte, prognostizieren Wissenschaftler einen langfristigen Verlust von fast der Hälfte der aktuellen Eismasse. Bleibt der Kurs jedoch bei der derzeitigen Erwärmung von etwa 2,7 Grad, wären über drei Viertel der Gletscher zum Verschwinden verurteilt.

Die Konsequenzen des massiven Gletscherrückgangs sind weitreichend und betreffen direkt die Menschheit. Der gesamte geschmolzene Eisverlust der Gebirgsgletscher trug in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem Anstieg des globalen Meeresspiegels um etwa 18 Millimeter bei. Gleichzeitig gefährdet das Verschwinden der Gletscher die Süßwasserversorgung von etwa 1,9 Milliarden Menschen. In Hochgebirgen wie dem Himalaya und den Anden dienen Gletscher als lebenswichtige Wassertürme, die große Flüsse speisen und in Trockenzeiten die Wasserzufuhr garantieren. Ihr Verlust führt nicht nur zu Wasserknappheit, sondern auch zur Gefahr von unvorhergesehenen Flutkatastrophen durch sich schnell bildende Gletscherseen.

Zusätzlich führt das Tauen des Eises und des Permafrosts zur Destabilisierung von Berghängen, wodurch das Risiko von Murgängen und Felsstürzen steigt. Für die Alpenregionen bedeutet dies nicht nur den Verlust einer ästhetischen Attraktion, sondern auch eine akute Gefahr für Infrastruktur und Tourismus. Die Forschung betont daher die Dringlichkeit, jede Anstrengung zu unternehmen, um die Erderwärmung zu begrenzen, denn jeder Bruchteil eines Grades kann bestimmen, wie viel Eis für künftige Generationen erhalten bleibt, auch wenn sich der einmal ausgelöste Verlust über Jahrhunderte nicht mehr umkehren lässt. Es wird zudem dringlich auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Messnetze in vielen Regionen, wie in Asien und Südamerika, zu verbessern, um eine genaue Überwachung und Risikoeinschätzung zu gewährleisten.

1. Kontext zur globalen Beschleunigung der Gletscherschmelze

1.1. Definition und Bedeutung von Gletschern

Gletscher sind riesige, über Jahrtausende geformte Eismassen, die als die wichtigsten Süßwasserspeicher der Erde dienen. Sie speichern etwa 70 Prozent des gesamten globalen Süßwasserreservoirs außerhalb der Ozeane und Eisschilde. Ihre Existenz ist essenziell für Flusssysteme, da sie in Trockenzeiten die Wasserzufuhr durch kontinuierliches Schmelzwasser garantieren. Gleichzeitig fungieren Gletscher als präzise Klimaindikatoren, da sie direkt auf geringste Temperaturschwankungen der Atmosphäre reagieren. Ihr aktueller Zustand spiegelt somit die alarmierende Schwere der globalen Erwärmung wider.

1.2. Historischer Kontext

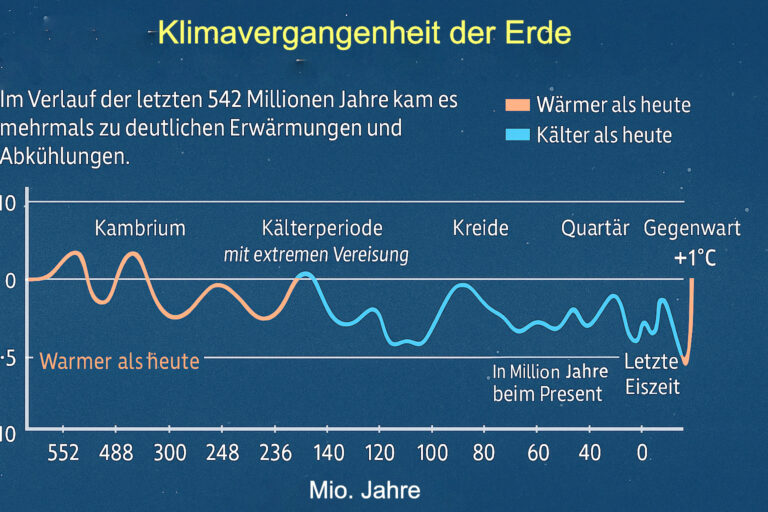

Der globale Rückzug der Gletscher begann größtenteils bereits nach dem Ende der sogenannten Kleinen Eiszeit um das Jahr 1850. In dieser frühen Phase war der Rückgang primär auf natürliche Klimavariationen und eine leichte Erholung des Klimas zurückzuführen. Die Geschwindigkeit des Schmelzens blieb jedoch über viele Jahrzehnte hinweg relativ moderat und regional unterschiedlich. Erst mit dem Beginn der industriellen Revolution und der massiven Freisetzung von Treibhausgasen änderte sich dieser Trend signifikant. Die historische Schmelze legte somit den Grundstein für die heute beobachtete dramatische Beschleunigung.

1.3. Die zentrale These des Berichts

Die zentrale Aussage dieses Berichts ist, dass die Schmelzrate der Gletscher in den letzten zwei Jahrzehnten exponentiell zugenommen hat. Diese massive Beschleunigung ist direkt auf den vom Menschen verursachten, anthropogenen Klimawandel zurückzuführen. Die globale Erwärmung treibt die Eisschmelze weit über die Bandbreite natürlicher Schwankungen hinaus an. Die Eismassen reagieren empfindlich und unaufhaltsam auf jeden weiteren Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur. Diese Entwicklung führt zu unumkehrbaren Konsequenzen für Ökosysteme und menschliche Gesellschaften weltweit.

2. Quantitative Analyse der Beschleunigung

2.1. Die Massenbilanz (2000–2023)

Aktuelle Satellitendaten und internationale Studien liefern eine schockierende Bilanz des weltweiten Eisverlusts der Gebirgsgletscher. Zwischen den Jahren 2000 und 2023 schmolzen diese Eismassen insgesamt um mehr als 6,5 Billionen Tonnen ab. Dies entspricht einem Durchschnittsverlust von etwa 273 Milliarden Tonnen pro Jahr über diesen gesamten Zeitraum. Die Daten basieren auf der „Glacier Mass Balance Intercomparison Exercise“ (GlaMBIE) und hochpräzisen Messmethoden. Diese enorme Masse verdeutlicht das immense und kontinuierliche Ausmaß des globalen Eisverlusts.

2.2. Beschleunigte Dynamik

Die Geschwindigkeit des Eisverlusts hat sich innerhalb des Betrachtungszeitraums signifikant beschleunigt und nicht nur linear zugenommen. Insbesondere in der zweiten Dekade, von 2012 bis 2023, stieg die Schmelzrate um beunruhigende 36 Prozent im Vergleich zur vorherigen Periode. Diese Zunahme zeigt, dass sich der Klimawandel nicht verlangsamt, sondern seine Auswirkungen auf die Kryosphäre intensiviert. Die Gletscher haben ihre Funktion als stabile Eisspeicher zunehmend verloren und reagieren immer sensibler auf Hitzeereignisse. Die Beschleunigung ist ein klarer Indikator dafür, dass die globalen Klimaziele aktuell nicht erreicht werden.

2.3. Beitrag zum Meeresspiegelanstieg

Das Schmelzwasser der Gebirgsgletscher fließt direkt in die Ozeane und trägt dadurch messbar zum globalen Meeresspiegelanstieg bei. Im Zeitraum von 2000 bis 2023 erhöhten die Gletscher den Meeresspiegel um insgesamt beachtliche 18 Millimeter. Damit sind die Gebirgsgletscher nach der thermischen Ausdehnung der Ozeane der zweitgrößte Faktor dieses Anstiegs. Obwohl ihr Beitrag kleiner ist als der von Grönland und der Antarktis, ist er konsistent und global relevant. Der kontinuierliche Anstieg bedroht langfristig die Existenz von tief gelegenen Küstenregionen und Inselstaaten weltweit.

2.4. Aktuelle Extremjahre

Einzelne Jahre markieren neue Höhepunkte in der negativen Entwicklung des Eisverlusts, wobei das Jahr 2024 eine kritische Zäsur darstellt. In diesem Jahr wurden weltweit schätzungsweise 450 Milliarden Tonnen Eis verloren, was es zu einem der stärksten Abschmelzjahre der Aufzeichnungen macht. Besonders dramatisch waren die Verluste in Regionen wie Spitzbergen, wo innerhalb weniger Wochen extreme Eismassen schmolzen. Solche Extremjahre werden durch ungewöhnlich lange und intensive Hitzewellen sowie ausbleibenden Schneefall ausgelöst. Diese Ereignisse überraschen selbst Klimaforscher immer wieder mit ihrer Intensität und Häufigkeit.

3. Regionale Brennpunkte und Prognosen

3.1. Die Alpen als Hotspot

Die Alpengletscher gelten aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Höhe und Größe als besonders anfällig und sind ein globaler Hotspot der Schmelze. Seit dem Jahr 2000 haben sie schätzungsweise 39 Prozent ihrer gesamten Eismasse verloren, was eine der höchsten regionalen Verlustraten weltweit darstellt. Wissenschaftliche Modelle stufen einen großen Teil des alpinen Eises bereits als unrettbar ein, da die Gletschermasse zu gering ist, um sich zu regenerieren. Prognosen legen nahe, dass bis zum Ende des Jahrhunderts möglicherweise nur noch winzige Restflächen der heutigen Eiskörper existieren werden. Dies hat direkte Folgen für die Wasserwirtschaft, die Lawinengefahr und den Wintertourismus der umliegenden Länder.

3.2. Asiens Wasserschlösser

Die Gletscher im Himalaya und den Anden sind von zentraler Bedeutung für die Wasserversorgung eines Großteils Asiens und Südamerikas. Sie speisen lebenswichtige Flusssysteme wie Ganges, Indus, Mekong und die Zuflüsse des Amazonas in den kritischen Trockenperioden. Insgesamt sind etwa 1,9 Milliarden Menschen flussabwärts direkt von diesen Hochgebirgsgletschern abhängig. Die Schmelze führt zunächst zu mehr Abfluss, langfristig jedoch zu einer kritischen Wasserknappheit, wenn der Gletscher ganz verschwunden ist. Das Verschwinden dieser Wasserspeicher wird die geopolitische Stabilität, die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelsicherheit ganzer Kontinente gefährden.

3.3. Regionale Anomalien im Wandel

Selbst Regionen, die lange Zeit als stabil oder sogar leicht wachsend galten, zeigen nun deutliche Anzeichen des Rückgangs. Ein bekanntes Beispiel hierfür war die sogenannte Karakorum-Anomalie, bei der die Gletscher lange Zeit kaum schmolzen oder sogar leicht zunahmen. Jüngste Daten deuten darauf hin, dass auch diese Anomalie unter dem Druck der globalen Erwärmung zu schwinden beginnt. Ebenso ist die Schmelze in der russischen Arktis und in Skandinavien besonders ausgeprägt und schnell voranschreitend. Diese Veränderungen in vormals resilienten Gebieten unterstreichen die globale und allumfassende Natur der Klimakrise.

3.4. Langfristige Vorausschau (bis 2100)

Die langfristige Zukunft der Gletscher hängt maßgeblich von der konsequenten Einhaltung der globalen Klimaziele ab. Sollte die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden können, ginge immer noch knapp die Hälfte der gesamten Eismasse langfristig verloren. Steuert die Welt jedoch auf 2,7 Grad Celsius Erwärmung zu, würden über drei Viertel der weltweiten Gletscher im Laufe der Zeit verschwinden. Diese unaufhaltsame Entwicklung wird weit über das Jahr 2100 hinausreichen und zukünftige Generationen stark belasten. Die Prognosen machen schmerzlich deutlich, dass jeder Bruchteil eines Grades an vermiedener Erwärmung einen entscheidenden Unterschied macht.

4. Hauptursachen und Rückkopplungseffekte

4.1. Hauptursache Klimaerwärmung

Die Hauptursache der beschleunigten Gletscherschmelze ist der massive Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen seit der Industrialisierung. Dieser Temperaturanstieg resultiert aus der ungebremsten Emission von Treibhausgasen wie Kohlendioxid und Methan. Die Gase legen sich wie eine Decke um die Erde und verhindern die Abstrahlung von Wärme in den Weltraum, was zum Treibhauseffekt führt. Die gestiegene Lufttemperatur lässt das Eis sowohl direkt als auch indirekt über erhöhte Schmelzwasserbildung schmelzen. Der enge kausale Zusammenhang zwischen anthropogenen Emissionen und Gletscherrückgang ist wissenschaftlich unbestreitbar.

4.2. Verlust der Schutzschicht

Milde und vor allem schneearme Winter spielen eine kritische Rolle bei der zusätzlichen Beschleunigung der Sommerschmelze. Eine dicke, weiße Schneedecke fungiert normalerweise als Schutzschicht und Isolator vor der intensiven Sommersonne. Fällt diese schützende Schneemasse aus, liegt das ältere, dunklere Gletschereis frühzeitig der Sonne ausgesetzt. Dieses freigelegte Eis absorbiert deutlich mehr Wärme, was zu einem beschleunigten Abschmelzvorgang führt. Man spricht davon, dass die Gletscher in solchen Jahren wie ungeschütztes Speiseeis in der Sonne schmelzen.

4.3. Eis-Albedo-Rückkopplung

Die Eis-Albedo-Rückkopplung ist ein zentraler verstärkender Mechanismus, der die Gletscherschmelze beschleunigt. Albedo beschreibt das Rückstrahlvermögen einer Oberfläche, wobei helles Eis Sonnenlicht stark reflektiert und kühlt. Wenn Gletscher schmelzen, wird die helle Eisoberfläche kleiner und es kommen dunklere Gesteinsflächen oder Wasser zum Vorschein. Diese dunklen Flächen absorbieren mehr Sonnenstrahlung anstatt sie zu reflektieren und wandeln diese in Wärme um. Die dadurch aufgenommene zusätzliche Wärme führt wiederum zu einer weiteren, sich selbst verstärkenden Schmelze.

5. Konsequenzen für Umwelt und Gesellschaft

5.1. Wasserressourcen-Krise

In den betroffenen Regionen droht eine langfristige Krise der Wasserressourcen und der landwirtschaftlichen Bewässerungssysteme. Obwohl der Abfluss anfänglich hoch ist, bricht die Wasserversorgung in Dürreperioden kritisch ein. Die Gletscher verlieren ihre entscheidende Funktion als natürlicher Wasserpuffer, der eine kontinuierliche Versorgung gewährleistet. Dies gefährdet die Trinkwasserversorgung von Millionenstädten und die Nahrungsmittelproduktion flussabwärts in den Tälern. Die langfristige Wasserknappheit könnte zu regionalen Konflikten und zur Notwendigkeit von Migrationsbewegungen führen.

5.2. Geogefahren

Die Schmelze hat direkte Auswirkungen auf die Stabilität von Bergregionen und führt zu zunehmenden Geogefahren. Taut der im Gestein eingeschlossene Permafrost, verliert der Boden seinen natürlichen Zement und die Berghänge werden instabil. Dies erhöht die Häufigkeit und das Ausmaß von Felsstürzen, Bergstürzen und massiven Muren, die zu Tal rasen können. Zudem bilden sich an den Gletscherzungen schnell wachsende, oft instabile Gletscherseen (GLOFs), die durch Eisbarrieren gehalten werden. Bei einem Ausbruch dieser Seen können katastrophale Flutwellen ganze Täler und Siedlungen vernichten.

5.3. Ökosysteme und Biodiversität

Die rapide Eisschmelze verändert die Ökosysteme der Hochgebirge und der Fließgewässer drastisch und oft irreversibel. Alpine Arten, die an das Leben in kalten Nischen angepasst sind, verlieren ihren Lebensraum und sind teilweise vom Aussterben bedroht. Die erhöhte Zufuhr von Sedimenten und kaltem Schmelzwasser beeinflusst die Wasserqualität und die Ökologie der Flüsse nachhaltig. Die veränderte saisonale Wasserführung stört die Laichzeiten von Fischen und gefährdet aquatische Arten flussabwärts. Auch die Artenvielfalt von spezialisierten Gletscher-Mikroorganismen geht durch den Verlust des Eises verloren.

5.4. Unumkehrbarkeit (Tipping Point)

Die Forschung warnt eindringlich davor, dass ein großer Teil des Gletscherverlusts unumkehrbar ist, sobald er einmal in Gang gesetzt wurde. Selbst wenn die globalen Temperaturen durch ambitionierte Maßnahmen wieder leicht sinken sollten, ist eine Regeneration in absehbarer Zeit ausgeschlossen. Kleine und mittlere Gletschersysteme können sich innerhalb von Jahrhunderten nicht mehr auf natürliche Weise erholen. Der Punkt der Unumkehrbarkeit („Tipping Point“) ist in vielen alpinen Regionen bereits überschritten und kann nicht mehr beeinflusst werden. Das bedeutet, dass die heutigen Emissionen zukünftige Generationen irreversibel mit den Konsequenzen belasten.

6. Schlussfolgerung und Handlungsbedarf

6.1. Dringlichkeit der Emissionsreduktion

Die zentrale Schlussfolgerung aus den aktuellen Daten ist die Dringlichkeit einer sofortigen und drastischen Reduktion der Treibhausgasemissionen. Jede weitere Verzögerung beim globalen Klimaschutz zementiert den Verlust weiterer Eismassen für immer. Die Weltgemeinschaft muss sich konsequent zum 1,5-Grad-Ziel bekennen, um wenigstens einen Teil der verbleibenden Gletscher zu retten. Politisches Handeln muss auf allen Ebenen erfolgen, von der Energieversorgung bis zur Industrie und Mobilität. Nur eine sofortige und entschlossene Klimawende kann die verheerendsten Konsequenzen der Gletscherschmelze noch abwenden.

6.2. Forderung an die Wissenschaft

Trotz der Fülle an Daten besteht weiterhin die dringende Notwendigkeit, die wissenschaftliche Überwachung der Gletscher zu verbessern. Insbesondere in schwer zugänglichen Regionen müssen die Messnetze und die Datenerfassung dringend ausgebaut und harmonisiert werden. Die Wissenschaft ist zudem gefordert, genauere regionale Prognosen zu liefern, um gezielte Anpassungsmaßnahmen planen zu können. Dazu gehört die präzisere Vorhersage von Gletschersee-Ausbrüchen und der Wasserverfügbarkeit in bestimmten Flussgebieten. Bessere Daten ermöglichen es den betroffenen Gesellschaften, sich auf die unvermeidlichen Folgen der Schmelze besser vorzubereiten.