Prozesse der Entstehung von Gebirgen

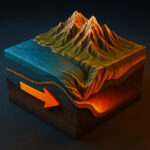

Gebirgsbildung ist der geologische Prozess, bei dem durch Bewegungen der Erdplatten große Erhebungen auf der Erdoberfläche entstehen. Wenn zwei kontinentale Platten aufeinandertreffen, werden Gesteinsschichten gefaltet und nach oben gedrückt. Auch bei der Subduktion, wenn eine ozeanische Platte unter eine kontinentale Platte abtaucht, entstehen Gebirge wie die Anden. Über Millionen Jahre hinweg formen zusätzlich Erosion, Gletscher und Flüsse das Erscheinungsbild der Gebirge. Gebirgsregionen sind wichtige Lebensräume und liefern wertvolle Hinweise auf die Entwicklung der Erde.

Die Gebirgsbildung, in der Fachsprache als Orogenese bezeichnet, ist ein geologischer Prozess, bei dem durch die Bewegung der Erdplatten großräumige Erhebungen der Erdkruste entstehen. Sie ist ein zentrales Element der Plattentektonik und hat über geologische Zeiträume hinweg viele der heutigen Gebirgssysteme geformt. Die Entstehung von Gebirgen ist dabei das Ergebnis enormer Kräfte, die im Erdinneren wirken und die Erdkruste verformen, heben und falten. Wenn zwei kontinentale Platten aufeinandertreffen, wie es zum Beispiel bei der indischen und eurasischen Platte der Fall ist, wird die dazwischenliegende Gesteinsschicht nicht einfach untergeschoben, sondern zusammengedrückt, aufgestaut und nach oben gefaltet. So entstand auch das Himalaya-Gebirge, das noch heute weiter wächst, da die Plattenbewegung nicht abgeschlossen ist.

Die Gesteinsschichten, die dabei emporgehoben werden, können sowohl ältere als auch jüngere Schichten umfassen, wodurch sich in Gebirgen oft eine große geologische Vielfalt beobachten lässt. Im Laufe der Zeit verändern sich diese Gebirgsregionen durch Erosion, Wetterverhältnisse, Frostsprengung, Gletscherbewegungen und Flüsse, die Täler einschneiden und das Relief weiter formen. Doch nicht nur Kollisionen von Kontinentalplatten können zur Gebirgsbildung führen. Auch dort, wo ozeanische Kruste unter kontinentale Kruste abtaucht – bei sogenannten Subduktionszonen – entstehen mächtige Gebirgsketten, begleitet von Vulkanismus und intensiver seismischer Aktivität. Ein Beispiel hierfür sind die Anden in Südamerika, die durch das Abtauchen der Nazca-Platte unter die südamerikanische Platte entstanden sind.

Zusätzlich gibt es sogenannte Bruchschollengebirge, bei denen große Erdkrustenblöcke entlang von Störungen angehoben oder abgesenkt werden, wie man es zum Beispiel bei den Alpen oder dem Harz beobachten kann. Diese Prozesse laufen über viele Millionen Jahre hinweg ab und sind von einer Vielzahl geologischer Wechselwirkungen geprägt, die sich über Zeiträume hinweg überlagern. Die Erforschung der Gebirgsbildung erlaubt es Geologen, Rückschlüsse auf die geodynamische Entwicklung der Erde, auf frühere Klimabedingungen und auf die Verteilung fossiler Rohstoffe zu ziehen. Gebirge sind damit nicht nur imposante Landschaftsformen, sondern zugleich geologische Archive, die Einblick in die bewegte Geschichte unseres Planeten geben.

Allgemeine Definition:

- Gebirgsbildung ist der Prozess, bei dem durch Bewegungen der Erdkruste große Erhebungen – also Gebirge – entstehen.

Ursachen:

- Plattentektonik ist der Hauptantrieb der Gebirgsbildung.

- Die Bewegung und Kollision von Lithosphärenplatten führt zur Faltung, Hebung oder zum Aufstauen von Gesteinsmassen.

Arten der Gebirgsbildung:

- Faltengebirge

- Entstehen durch das Zusammenstoßen zweier kontinentaler Platten.

- Gesteinsschichten werden gefaltet und übereinander geschoben.

- Beispiel: Himalaya, Alpen.

- Bruchschollengebirge

- Entstehen durch Spannungen in der Erdkruste, bei denen Gesteinsblöcke entlang von Verwerfungen gehoben oder gesenkt werden.

- Typisch für ältere Mittelgebirge.

- Beispiel: Harz, Schwarzwald.

- Vulkanische Gebirge

- Entstehen durch Vulkanismus, oft an Subduktionszonen oder Hotspots.

- Aufbau durch Lava und Asche.

- Beispiel: Anden, Kilimandscharo.

Wichtige geologische Prozesse:

- Subduktion: Eine ozeanische Platte taucht unter eine kontinentale Platte → Vulkangebiete & Gebirge.

- Kollision: Zwei kontinentale Platten treffen aufeinander → Faltengebirge.

- Isostasie: Ausgleichsbewegungen der Erdkruste durch Erosion und Hebung.

- Metamorphose: Gesteine werden unter Druck und Hitze umgewandelt.

Einflussfaktoren:

- Dauer: Gebirgsbildung dauert oft viele Millionen Jahre.

- Erosion: Wind, Wasser und Gletscher formen Gebirge ständig um.

- Klima: Beeinflusst die Geschwindigkeit der Erosion und das Erscheinungsbild.

Bedeutung:

- Geologische Archive: Gebirge enthalten Hinweise auf die Geschichte der Erde.

- Rohstoffquellen: Vorkommen von Metallen, Mineralien, Wasser.

- Naturgefahren: Erdbeben, Erdrutsche, Lawinen entstehen oft in Gebirgsregionen.

- Lebensräume & Klimazonen: Höhenstufen bieten vielfältige Ökosysteme.