Doppel- und Mehrfachsternsysteme – Sterne im kosmischen Tanz

Doppel- und Mehrfachsternsysteme bestehen aus zwei oder mehr Sternen, die durch Gravitation aneinander gebunden sind und um gemeinsame Schwerpunkte kreisen. Sie zählen zu den häufigsten Sternkonfigurationen im Universum. Doppelsternsysteme können eng oder weit auseinanderliegend sein, wobei enge Paare oft Massentransfer betreiben und energiereiche Phänomene wie Novae oder Röntgenemissionen erzeugen. Mehrfachsternsysteme bestehen aus drei oder mehr Sternen, die hierarchisch organisiert sind, sodass innere Paare von äußeren Komponenten umkreist werden. Diese hierarchische Struktur sorgt für langfristige Stabilität. Enge Sterne innerhalb solcher Systeme unterliegen starken Gezeitenkräften, die Rotation und Struktur beeinflussen. Die Umlaufbahnen variieren von Stunden bis zu Jahrhunderten und können kreisförmig oder elliptisch sein. Gravitative Wechselwirkungen zwischen den Sternen bestimmen die Dynamik und langfristige Entwicklung der Systeme. Viele Mehrfachsternsysteme enthalten kompakte Objekte wie Weiße Zwerge, Neutronensterne oder Schwarze Löcher, die intensive Strahlung aussenden können. Die Beobachtung solcher Systeme liefert wichtige Informationen über Sternmassen, Leuchtkraft und Stellarentwicklung. Eklipsen- und spektroskopische Doppelsterne ermöglichen präzise Messungen von Bahnen und physikalischen Eigenschaften. Diese Systeme dienen auch als Testobjekte für Gravitationstheorien und Modelle dynamischer Stabilität. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Planeten und der Kalibrierung astronomischer Modelle. Durch die Vielfalt ihrer Strukturen zeigen Doppel- und Mehrfachsternsysteme die Komplexität und Dynamik des Universums. Insgesamt liefern sie wertvolle Einblicke in physikalische Prozesse, die das Leben und die Entwicklung von Sternen bestimmen.

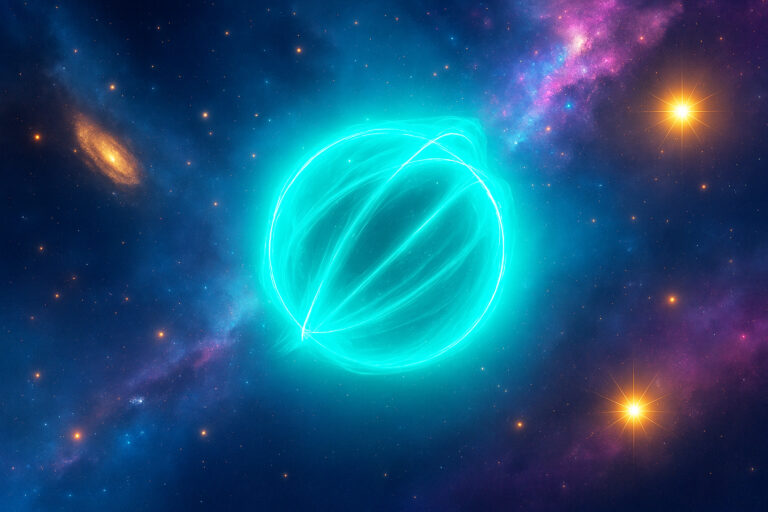

Doppelsternsysteme

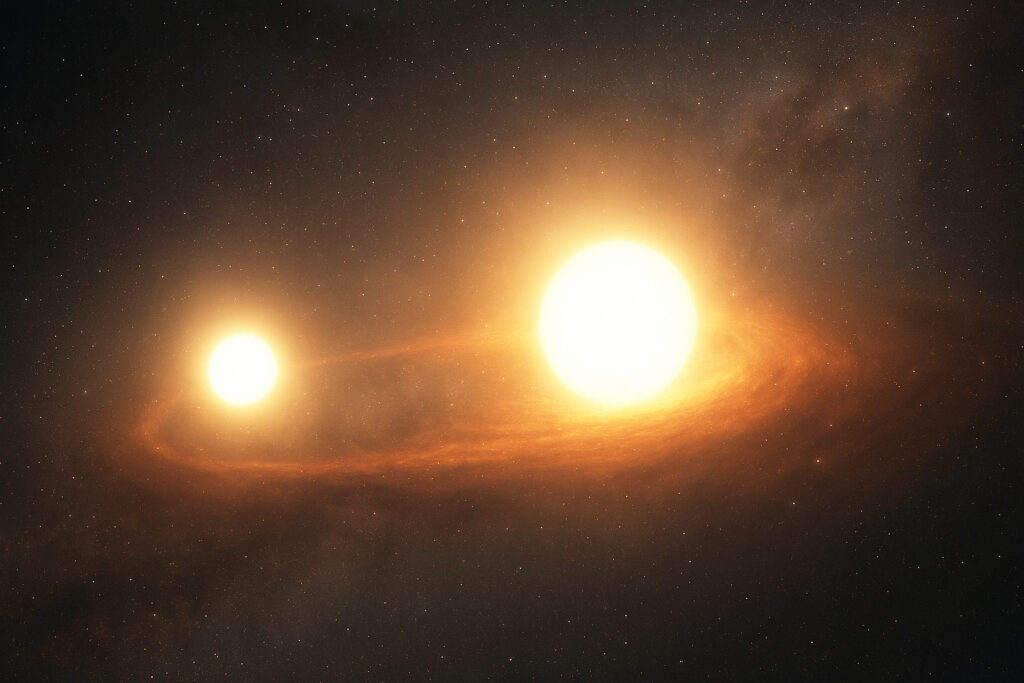

Doppelsternsysteme, auch als binäre Sternsysteme bezeichnet, bestehen aus zwei Sternen, die durch ihre gegenseitige Gravitation aneinander gebunden sind und um einen gemeinsamen Schwerpunkt, das sogenannte Baryzentrum, kreisen. Sie zählen zu den häufigsten Sternkonfigurationen im Universum, und viele Sterne, die wir sehen, sind Teil solcher Systeme. Die Umlaufbahnen der beiden Sterne können entweder nahezu kreisförmig oder stark elliptisch sein, abhängig von ihren Massen und dem Abstand zueinander. Doppelsternsysteme lassen sich nach verschiedenen Kriterien klassifizieren, unter anderem nach der Art ihrer Beobachtung. Bei visuellen Doppelsternen lassen sich beide Sterne direkt mit Teleskopen oder Ferngläsern erkennen, während bei spektroskopischen Doppelsternen die Sterne so nah beieinander stehen, dass sie optisch nicht getrennt werden können und nur durch Doppler-Verschiebungen in ihrem Spektrum sichtbar sind. Eklipsen-Doppelsterne verdecken sich aus Sicht der Erde gegenseitig, wodurch periodische Helligkeitsschwankungen auftreten, die Rückschlüsse auf Umlaufbahnen und Sternradien erlauben. Astrometrische Doppelsterne zeichnen sich dadurch aus, dass nur ein Stern sichtbar ist, während die Bewegung um einen unsichtbaren Begleiter auf seine Existenz hinweist. Die Sterne in einem Doppelsternsystem umkreisen immer ihr gemeinsames Baryzentrum, wobei der schwerere Stern näher am Mittelpunkt bleibt und der leichtere Stern eine größere Bahn beschreibt. In engen Doppelsternen kann Massentransfer auftreten, bei dem Materie vom einen Stern auf den anderen übergeht, was zu besonderen astrophysikalischen Phänomenen führt. Solche Massentransfers können Akkretionsscheiben bilden oder explosive Ereignisse wie Novae hervorrufen. Enge Doppelsternsysteme können auch Röntgenquellen hervorbringen, wenn Materie auf einen kompakten Begleiter wie einen Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch fällt. In manchen Fällen teilen die Sterne eine gemeinsame Hülle und bilden Kontakt- oder Überlappungsdoppelsterne, bei denen die äußeren Atmosphären verschmolzen sind. Die Untersuchung von Doppelsternsystemen liefert wichtige Informationen über die Massen der Sterne, da die Bewegung um das Baryzentrum Rückschlüsse auf ihre Masse erlaubt. Sie helfen außerdem, die Entwicklung von Sternen besser zu verstehen, da der Massentransfer und die Nähe der Sterne die Lebenszyklen beeinflussen können. Beobachtungen von Doppelsternen tragen zur Kalibrierung der Leuchtkraft-Masse-Beziehungen bei. Sie sind entscheidend für die Entstehung von Supernovae Typ Ia, die als Standardkerzen in der Kosmologie dienen. Einige der bekanntesten Doppelsternsysteme wie Albireo oder Sirius sind auch für Amateurastronomen leicht sichtbar. Die Umlaufzeiten solcher Systeme können von wenigen Stunden bis zu Jahrhunderten reichen, je nach Abstand und Masseverhältnis der Sterne. In engen Systemen kann die Gravitation starke Gezeitenkräfte erzeugen, die die Sternstruktur und Rotation beeinflussen. Doppelsterne spielen eine zentrale Rolle bei der Erforschung von kompakten Objekten wie Weißen Zwergen, Neutronensternen und Schwarzen Löchern. Massentransfersysteme können auch die Entstehung von Pulsaren erklären, wenn der Materialstrom die Rotation eines Neutronensterns beschleunigt. Die Analyse der Lichtkurven von Eklipsen-Doppelsternen ermöglicht die Bestimmung der Radii, Temperaturen und Zusammensetzung der Sterne. Doppelsternsysteme liefern wichtige Daten für die Überprüfung theoretischer Modelle der Sternentwicklung. Ihre Häufigkeit deutet darauf hin, dass Sternentstehung oft in Mehrfachsystemen erfolgt. Beobachtungen im Röntgen- und Radiowellenbereich haben neue Klassen enger Doppelsterne aufgedeckt. Sie sind auch für die Untersuchung der Dynamik von Sternhaufen von Bedeutung, da binäre Systeme die Stabilität eines Clusters beeinflussen können. Moderne Raumsonden und Teleskope wie Gaia erlauben die präzise Vermessung der Bahnen von Doppelsternen. Doppelsternsysteme sind außerdem Testobjekte für Gravitationstheorien, da ihre Umlaufbahnen empfindlich auf relativistische Effekte reagieren. Sie liefern somit nicht nur Einblicke in die Stellarphysik, sondern auch in fundamentale physikalische Gesetze. Insgesamt zeigen Doppelsternsysteme, wie komplex und vielfältig die Strukturen im Universum sind und wie eng die physikalischen Prozesse von Gravitation, Rotation und Massentransfer miteinander verknüpft sind.

Klassifikation nach Beobachtungsmethode

Visuelle Doppelsterne: Bei visuellen Doppelsternen können beide Sterne direkt durch ein Teleskop oder Fernglas beobachtet werden. Ihre Positionen zueinander verändern sich über die Zeit, wodurch die Umlaufbahnen nachvollzogen werden können. Diese Systeme sind meist relativ weit auseinanderliegend, sodass keine Massentransfers stattfinden.

Spektroskopische Doppelsterne: Die Sterne stehen so dicht beieinander, dass sie optisch nicht getrennt werden können. Ihre Existenz wird durch Doppler-Verschiebungen im Spektrum sichtbar, die auf die Bewegung der Sterne um das Baryzentrum hinweisen. Solche Systeme liefern wichtige Informationen über Massen und Radialgeschwindigkeiten der Sterne.

Eklipsen-Doppelsterne: Eklipsen-Doppelsterne verdecken sich aus Sicht der Erde gegenseitig, wodurch periodische Helligkeitsschwankungen entstehen. Die Analyse dieser Lichtkurven erlaubt die Bestimmung von Sternradien, Umlaufbahnen und Leuchtkräften. Sie sind besonders nützlich, um physikalische Eigenschaften der Sterne genau zu messen.

Astrometrische Doppelsterne: Bei diesen Systemen ist nur ein Stern direkt sichtbar. Die Bewegung des sichtbaren Sterns um ein unsichtbares Baryzentrum deutet auf einen Begleiter hin. Präzise Positionsmessungen über längere Zeiträume sind erforderlich, um die Existenz des zweiten Sterns nachzuweisen.

Physikalische Struktur und Dynamik

Baryzentrum: Das Baryzentrum ist der gemeinsame Schwerpunkt, um den beide Sterne kreisen. Der schwerere Stern bleibt näher am Baryzentrum, während der leichtere Stern eine größere Bahn beschreibt. Die Lage des Baryzentrums hängt von den Massen der Sterne ab.

Umlaufbahnen: Die Umlaufbahnen der Sterne können kreisförmig oder elliptisch sein, abhängig von Masse, Abstand und Gravitationskräften. Enge Systeme haben kurze Umlaufzeiten, während weit auseinanderliegende Sterne Jahrzehnte oder Jahrhunderte für einen Umlauf benötigen. Die Form der Umlaufbahn beeinflusst die Dynamik des Massentransfers zwischen den Sternen.

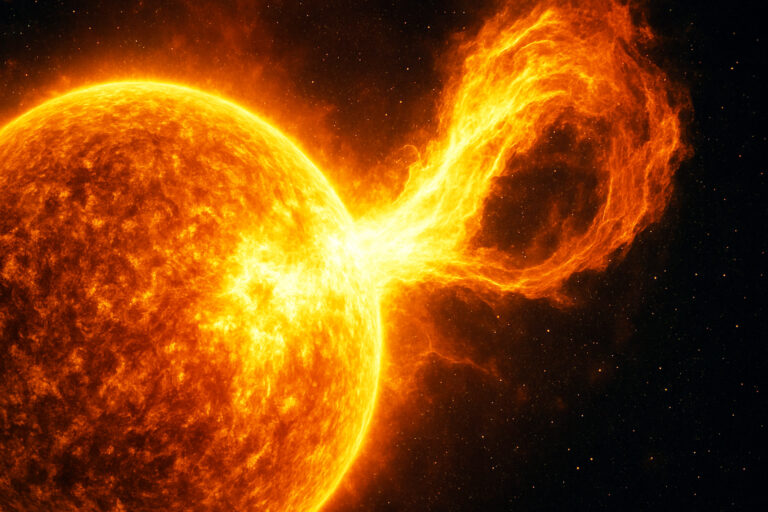

Massentransfer: In engen Doppelsternsystemen kann Materie von einem Stern auf den anderen übergehen. Dieser Massentransfer kann Akkretionsscheiben und energiereiche Strahlung erzeugen. Solche Prozesse führen oft zu besonderen astrophysikalischen Ereignissen wie Novae oder Röntgenemissionen.

Enge und weite Doppelsterne: Enge Doppelsterne beeinflussen sich stark durch Gravitation, Gezeitenkräfte und Massentransfer. Weit auseinanderstehende Systeme haben nur schwache gravitative Wechselwirkungen. Enge Systeme können durch Überlappung der Sternhüllen sogar Kontakt- oder gemeinsame Hüllensysteme bilden.

Einfluss auf Stellarentwicklung: Die physikalische Nähe der Sterne kann ihre Entwicklung erheblich verändern. Massentransfer kann die Lebensdauer eines Sterns verlängern oder verkürzen. Außerdem kann er zur Entstehung von Supernovae oder kompakten Objekten wie Neutronensternen führen.

Typen nach physikalischen Eigenschaften

Weit auseinanderstehende Doppelsterne: Diese Sterne stehen so weit voneinander entfernt, dass gravitative Wechselwirkungen minimal sind. Es findet in der Regel kein Massentransfer statt. Ihre Umlaufbahnen verlaufen unabhängig, und beide Sterne entwickeln sich weitgehend isoliert.

Enge Doppelsterne: In engen Systemen ist der Abstand zwischen den Sternen gering, wodurch starke gravitative Kräfte wirken. Materie kann von einem Stern auf den anderen übertragen werden, was zu Akkretionsscheiben oder energiereichen Strahlungen führen kann. Solche Systeme sind oft Quellen für Röntgenstrahlung oder Novae.

Kontakt- oder Überlappungsdoppelsterne: Bei diesen Sternen teilen die beiden Komponenten teilweise eine gemeinsame Hülle. Die äußeren Atmosphären verschmelzen, wodurch eine kontinuierliche Materie- und Energieübertragung möglich ist. Solche Systeme zeigen komplexe Lichtkurven und dynamische Interaktionen zwischen den Sternen.

Bedeutung für die Astronomie

Bestimmung von Sternmassen: Doppelsternsysteme ermöglichen die direkte Messung von Sternmassen durch die Analyse ihrer Umlaufbahnen um das Baryzentrum. Die genaue Kenntnis der Massen ist entscheidend für Modelle der Stellarentwicklung. Ohne Doppelsterne wären viele physikalische Eigenschaften von Sternen nur theoretisch ableitbar.

Untersuchung der Stellarentwicklung: Doppelsternsysteme bieten Einblicke in die Lebenszyklen von Sternen, insbesondere wenn Massentransfer oder enge Interaktionen stattfinden. Sie zeigen, wie Sterne ihre Energie erzeugen und wie sich ihre Strukturen verändern. Solche Systeme helfen, Vorhersagen über Endstadien wie Weiße Zwerge, Neutronensterne oder Schwarze Löcher zu überprüfen.

Entstehung von besonderen astrophysikalischen Phänomenen: Enge Doppelsterne können Novae, Röntgendoppelsterne oder Supernovae Typ Ia hervorrufen. Diese Ereignisse sind wichtige Werkzeuge, um physikalische Prozesse unter extremen Bedingungen zu studieren. Sie liefern zudem entscheidende Daten für die Kosmologie und Abstandsmessungen im Universum.

Kalibrierung von Leuchtkraft-Masse-Beziehungen: Doppelsternsysteme ermöglichen die Bestimmung der Beziehung zwischen Masse und Leuchtkraft von Sternen. Diese Kalibrierung ist grundlegend für die Berechnung von Entfernungen zu Sternen und Galaxien. Sie bildet die Basis für viele astronomische Modelle und Beobachtungen.

Testobjekte für Gravitationstheorien: Die präzise Beobachtung von Doppelsternen erlaubt Tests der Newtonschen und relativistischen Gravitation. Insbesondere enge Systeme zeigen Effekte wie Periheldrehung, die mit der Allgemeinen Relativitätstheorie erklärt werden können. Solche Beobachtungen liefern somit wertvolle Daten zur Überprüfung fundamentaler physikalischer Gesetze.

Mehrfachsternsysteme

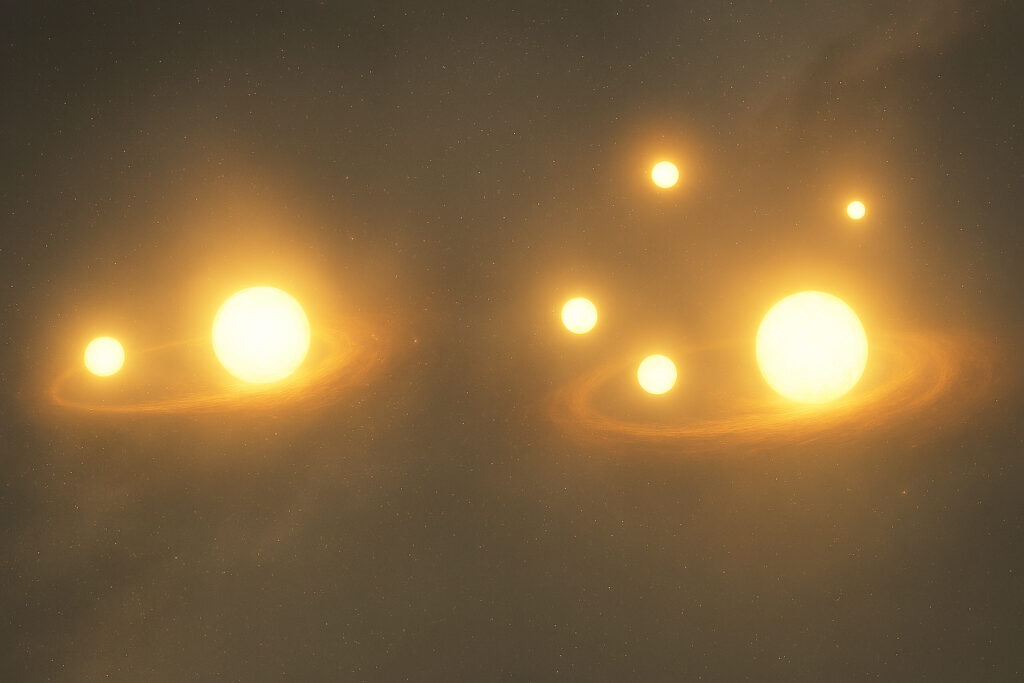

Mehrfachsternsysteme bestehen aus drei oder mehr Sternen, die durch ihre gegenseitige Gravitation miteinander verbunden sind und um ein gemeinsames Baryzentrum oder verschachtelte Baryzentren kreisen. Solche Systeme sind in der Milchstraße weit verbreitet und bilden einen wichtigen Teil der Stellarpopulation. Die Sterne in einem Mehrfachsystem können hierarchisch organisiert sein, wobei zwei Sterne ein enges Binärsystem bilden, das wiederum von weiteren Sternen auf größeren Umlaufbahnen begleitet wird. Die dynamische Stabilität solcher Systeme hängt stark von den Abständen und Massen der einzelnen Komponenten ab. In hierarchischen Systemen sorgt die große Trennung zwischen inneren und äußeren Paaren dafür, dass die Umlaufbahnen langfristig stabil bleiben. Nicht-hierarchische Mehrfachsysteme sind oft instabil und können über Millionen von Jahren Sterne verlieren oder aus dem System schleudern. Beobachtungen zeigen, dass viele Mehrfachsternsysteme in Sternhaufen und dichten Sternentstehungsgebieten entstehen, wo gravitative Wechselwirkungen häufig sind. Die Umlaufzeiten innerhalb eines Systems können stark variieren, von wenigen Stunden bei engen Paaren bis zu Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden bei weit entfernten Komponenten. Solche Systeme bieten einzigartige Möglichkeiten, physikalische Eigenschaften von Sternen wie Massen, Radien und Rotationsgeschwindigkeiten zu bestimmen. In engen inneren Paaren kann Massentransfer auftreten, wodurch Akkretionsscheiben oder explosive Phänomene wie Novae entstehen. Die äußeren Sterne beeinflussen die Entwicklung der inneren Paare durch gravitative Störungen und können Umlaufbahnen exzentrischer machen. Manche Mehrfachsternsysteme enthalten kompakten Objekte wie Weiße Zwerge, Neutronensterne oder Schwarze Löcher, die durch Akkretion intensive Röntgenstrahlung erzeugen. Die Dynamik solcher Systeme kann auch Gravitationswellen erzeugen, die messbar sind. Mehrfachsternsysteme dienen als Testobjekte für Gravitationstheorien und die Stabilität dynamischer Systeme. Sie zeigen, wie komplex die Interaktionen zwischen Sternen sein können und welche Rolle Gravitation in der kosmischen Entwicklung spielt. Ihre Beobachtung trägt dazu bei, die Prozesse der Sternentstehung und Sternentwicklung besser zu verstehen. In vielen Fällen werden Mehrfachsternsysteme erst durch präzise spektrale oder astrometrische Messungen erkannt, da nicht alle Komponenten sichtbar sind. Die Analyse von Lichtkurven und Doppler-Verschiebungen ermöglicht die Entdeckung unsichtbarer Begleiter. Solche Systeme sind auch für die Kalibrierung von Leuchtkraft-Masse-Beziehungen wichtig, insbesondere wenn exakte Massenmessungen möglich sind. Die Untersuchung von Mehrfachsternsystemen liefert Hinweise auf die Entstehung von Planetensystemen und die Wahrscheinlichkeit, dass Planeten stabile Umlaufbahnen haben können. Dynamische Instabilitäten können Planeten entweder aus dem System entfernen oder in neue Bahnen lenken. In einigen Fällen kann die Nähe von Sternen die chemische Entwicklung ihrer Atmosphären beeinflussen. Mehrfachsternsysteme bieten auch ein Labor für die Untersuchung von Gezeitenkräften und deren Auswirkungen auf Rotation und Sternstruktur. Enge Paare innerhalb solcher Systeme können durch gegenseitige Gezeitenkräfte synchronisiert werden. Langfristige Beobachtungen ermöglichen Vorhersagen über künftige Wechselwirkungen oder Zusammenstöße. Mehrfachsternsysteme sind daher nicht nur faszinierende Objekte, sondern liefern fundamentale Informationen über Physik, Dynamik und Evolution von Sternen. Ihre Vielfalt und Komplexität zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig die Strukturen im Universum sind und wie Gravitation das Schicksal von Sternen bestimmt. Insgesamt tragen Mehrfachsternsysteme entscheidend dazu bei, unser Verständnis des Sternenhimmels und der kosmischen Prozesse zu erweitern.

Definition und Aufbau

Mehrfachsternsysteme bestehen aus drei oder mehr Sternen, die durch ihre gegenseitige Gravitation aneinander gebunden sind. Die Sterne kreisen um gemeinsame Schwerpunkte, sogenannte Baryzentren, die je nach Anordnung innerhalb des Systems variieren können. Oft bilden zwei Sterne ein enges Binärpaar, während weitere Sterne auf größeren Umlaufbahnen um dieses Paar kreisen. Diese hierarchische Struktur sorgt für langfristige Stabilität des Systems. Nicht-hierarchische Systeme sind selten, da starke gravitative Wechselwirkungen Sterne aus dem System treiben können. Die Abstände zwischen den Sternen variieren stark, von wenigen Astronomischen Einheiten bis zu mehreren hundert. Enge Sterne können Massentransfer betreiben oder durch Gezeitenkräfte synchronisiert werden. Die äußeren Sterne haben meist nur einen geringen direkten Einfluss auf die inneren Paare, können jedoch deren Bahnen langfristig verändern. Mehrfachsternsysteme entstehen häufig in dichten Sternentstehungsgebieten, wo viele Sterne gleichzeitig gebildet werden. Sie liefern wertvolle Informationen über Gravitation, Stellarentwicklung und die Dynamik von Sternhaufen.

Hierarchische Struktur

Innere Paare: Die inneren Sterne bilden meist ein enges Binärsystem innerhalb des Mehrfachsternsystems. Sie umkreisen gemeinsam ein gemeinsames Baryzentrum, das als zentraler Bezugspunkt dient. Enge innere Paare können Massentransfer oder Gezeitenkräfte aufweisen, die ihre Entwicklung beeinflussen.

Äußere Komponenten: Weitere Sterne des Systems umkreisen das innere Paar auf größeren Umlaufbahnen. Die großen Abstände sorgen dafür, dass gravitative Wechselwirkungen begrenzt bleiben. Diese äußeren Sterne stabilisieren das System langfristig, ohne die inneren Paare stark zu stören.

Gravitative Wechselwirkungen: Die Gravitation verbindet alle Komponenten des Systems und bestimmt die Dynamik. Starke Wechselwirkungen treten hauptsächlich zwischen engen Sternpaaren auf, während entfernte Sterne nur geringe Störungen verursachen. Langfristig beeinflussen diese Kräfte Umlaufbahnen, Exzentrizität und Rotationsgeschwindigkeit der Sterne.

Hierarchieebenen: Manche Systeme besitzen mehrere hierarchische Ebenen, in denen innere Paare wiederum von mittleren oder äußeren Paaren umkreist werden. Jede Ebene hat ihr eigenes Baryzentrum, das die Bewegung der Sterne innerhalb dieser Ebene bestimmt. Diese Struktur sorgt dafür, dass das System über Millionen Jahre stabil bleibt.

Dynamik

Umlaufbahnen: Die Sterne in Mehrfachsystemen bewegen sich um gemeinsame Baryzentren, wobei Umlaufbahnen stark variieren können. Enge innere Paare haben kurze Umlaufzeiten, während äußere Sterne Jahrhunderte oder länger für einen Umlauf benötigen. Die Form der Umlaufbahnen kann kreisförmig oder elliptisch sein, abhängig von Massen und Abständen der Sterne.

Massentransfer: In engen Paaren kann Materie von einem Stern auf den anderen übertragen werden. Dieser Prozess kann Akkretionsscheiben und energiereiche Strahlung erzeugen. Massentransfer ist oft verantwortlich für Phänomene wie Novae oder Röntgenemissionen.

Gezeitenkräfte: Enge Sterne üben starke Gezeitenkräfte aufeinander aus, die Rotation und Form beeinflussen. Diese Kräfte können die Sterne synchronisieren und ihre Rotationsgeschwindigkeit ändern. Gezeitenkräfte spielen eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung enger Paare innerhalb des Systems.

Langzeitstabilität: Hierarchische Systeme bleiben über Millionen Jahre stabil, wenn Abstände und Massen ausgewogen sind. Instabile Konfigurationen können Sterne aus dem System herauslösen. Gravitative Störungen durch äußere Komponenten beeinflussen langfristig Umlaufbahnen und Exzentrizität der inneren Paare.

Dynamische Wechselwirkungen: Gravitative Wechselwirkungen zwischen den Sternen können Bahnstörungen, Präzessionen oder Kollisionen verursachen. Enge Paare sind besonders empfindlich für Veränderungen durch äußere Sterne. Solche Wechselwirkungen liefern wertvolle Einblicke in die Physik gravitativer Systeme.

Besondere Eigenschaften

Kompakte Objekte: Manche Mehrfachsternsysteme enthalten Weiße Zwerge, Neutronensterne oder Schwarze Löcher. Diese kompakten Objekte entstehen aus der Endphase massereicher Sterne. Sie können starke Röntgenstrahlung oder andere energiereiche Phänomene erzeugen.

Gravitative Störungen: Die äußeren Sterne eines Systems beeinflussen langfristig die Umlaufbahnen der inneren Paare. Diese Störungen können Exzentrizität und Neigung der Bahnen verändern. Sie tragen zur Dynamik und evolutionären Entwicklung des Systems bei.

Massentransfer und Akkretion: Enge Sterne können Materie aufeinander übertragen. Dieser Vorgang bildet Akkretionsscheiben und kann zu Novae oder Röntgenemissionen führen. Massentransfer beeinflusst die Lebensdauer und Entwicklung der beteiligten Sterne.

Potenzial für Planetensysteme: Die gravitative Dynamik beeinflusst, ob stabile Planetenbahnen möglich sind. In hierarchischen Systemen können Planeten um einzelne Sterne oder um das innere Paar kreisen. Instabile Bahnen führen oft zum Verlust von Planeten oder Umlenkungen in neue Bahnen.

Gezeiten- und Rotationskräfte: Enge Paare üben starke Gezeitenkräfte aufeinander aus. Diese Kräfte können Rotation und Sternstruktur verändern. Synchronisation der Rotation ist ein häufiges Ergebnis solcher Kräfte.