Sunspots – Spiegel der kosmischen Aktivität

Sonnenflecken, im Englischen Sunspots genannt, sind auffällige, dunklere Regionen auf der sichtbaren Oberfläche der Sonne, der sogenannten Photosphäre. Sie erscheinen dunkler, weil ihre Temperatur niedriger ist als die der umliegenden Sonnenoberfläche. Während die Photosphäre eine mittlere Temperatur von etwa 5.800 Kelvin aufweist, besitzen Sonnenflecken nur rund 3.000 bis 4.500 Kelvin. Trotz ihrer scheinbaren Dunkelheit strahlen sie immer noch intensiv, würden aber im Vergleich zu ihrer hellen Umgebung als schwärzer erscheinen.

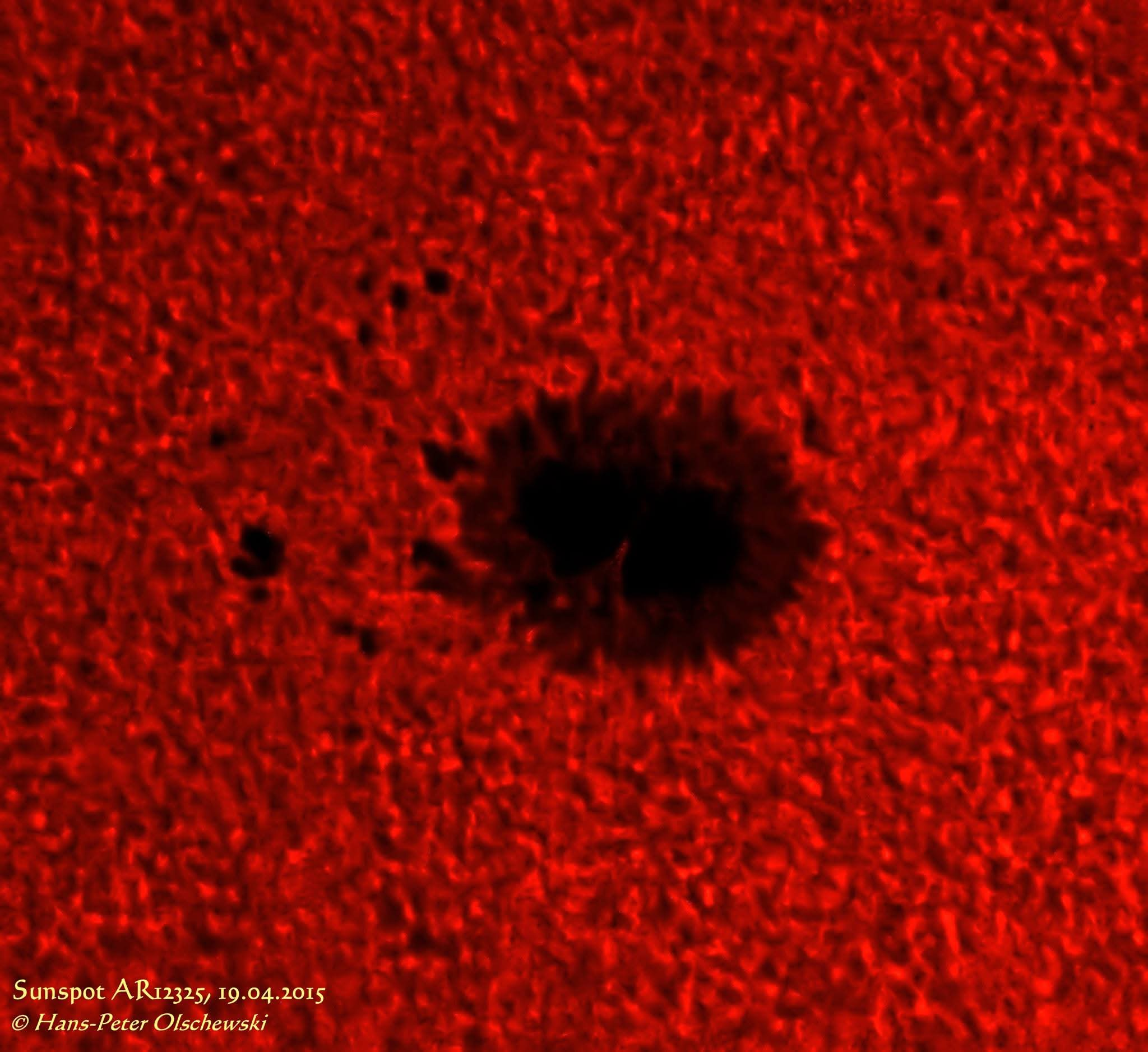

Die Ursache der Sonnenflecken liegt im komplexen Magnetfeld der Sonne. Magnetische Feldlinien durchdringen die Photosphäre und behindern dort den Transport der heißen Plasmamassen durch Konvektion. In diesen Regionen kühlt die Oberfläche ab und es entstehen die typischen dunklen Flecken. Jeder Sonnenfleck besitzt zwei charakteristische Zonen: den dunklen Kern, die Umbra, und den etwas helleren Hof, die Penumbra. In der Umbra ist die Temperatur am niedrigsten, während die Penumbra Übergangsbereiche mit höheren Temperaturen darstellt.

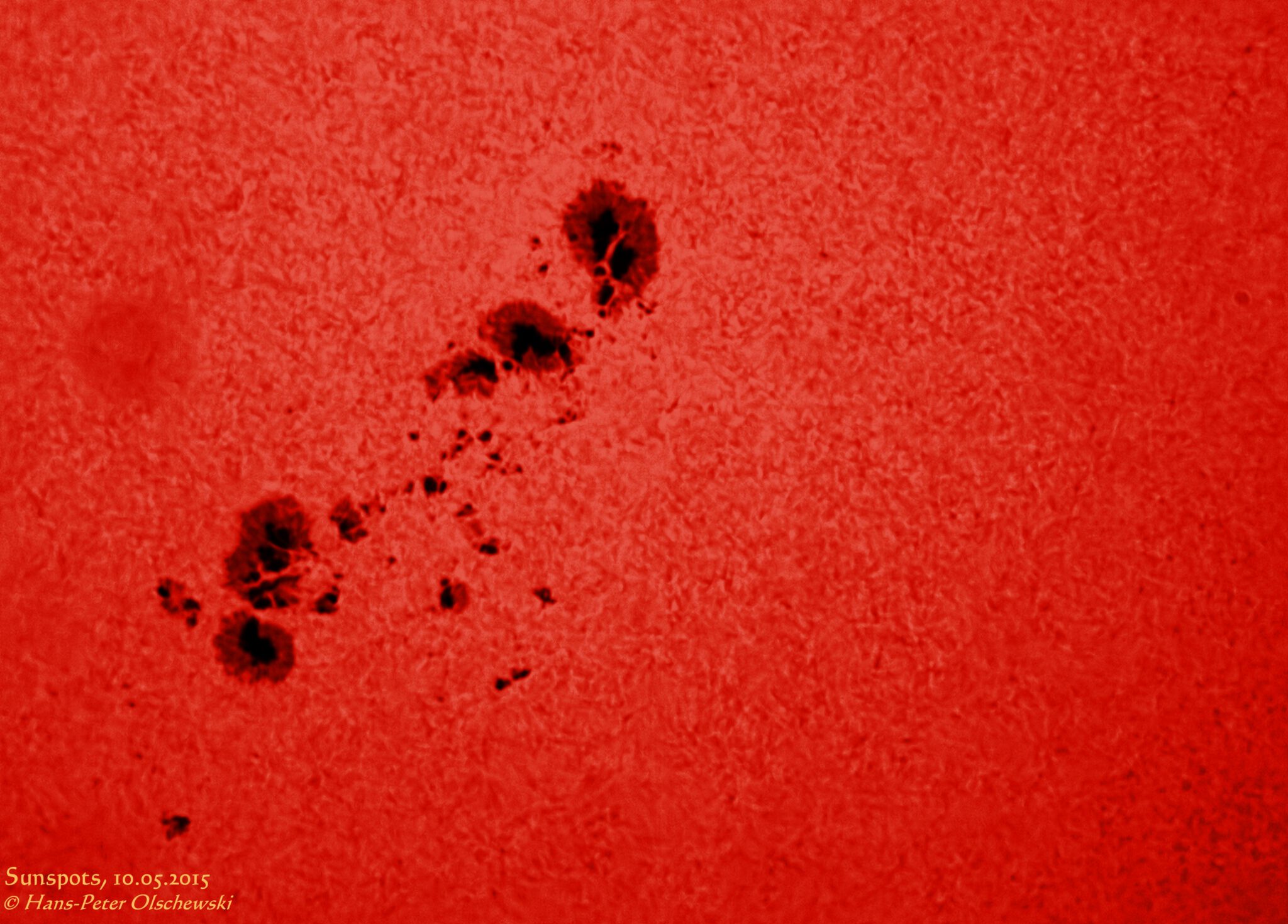

Sonnenflecken treten selten isoliert auf, sondern erscheinen meist in Gruppen. Diese Gruppen können aus wenigen kleinen Flecken bestehen oder hunderte umfassen, die zusammen eine Fläche größer als die Erde einnehmen können. Tatsächlich sind viele Sonnenflecken deutlich größer als unser Planet. Ihre Anzahl und Größe unterliegt einem bestimmten Rhythmus, dem sogenannten Sonnenfleckenzyklus. Dieser Zyklus dauert im Schnitt elf Jahre und wird von einem Minimum bis zu einem Maximum gezählt.

Während des Sonnenfleckenmaximums bedecken zahlreiche Flecken die Sonnenoberfläche, und die Sonnenaktivität steigt deutlich an. In diesen Phasen sind auch Sonnenstürme, Protuberanzen und koronale Massenauswürfe besonders häufig. Das Minimum hingegen ist durch eine fast fleckenfreie Sonne gekennzeichnet. Historische Beobachtungen wie das Maunder-Minimum im 17. Jahrhundert haben gezeigt, dass eine besonders geringe Sonnenaktivität mit Abkühlungsphasen auf der Erde einhergehen kann.

Die Erforschung von Sonnenflecken hat eine lange Tradition. Bereits vor der Erfindung des Teleskops bemerkten chinesische und arabische Astronomen dunkle Punkte auf der Sonne. Mit dem Aufkommen der Teleskopastronomie im 17. Jahrhundert konnten Forscher wie Galileo Galilei und Christoph Scheiner die Flecken systematisch untersuchen. Sie erkannten, dass sich die Sonnenflecken über die Oberfläche bewegen und daraus die Rotation der Sonne abgeleitet werden kann.

Sonnenflecken sind nicht nur von wissenschaftlichem Interesse, sondern haben auch Auswirkungen auf die Erde. Ihre Häufigkeit beeinflusst die Strahlungsintensität der Sonne, die wiederum Klima und Wetter langfristig modulieren kann. Zudem stehen Sonnenflecken in engem Zusammenhang mit geomagnetischen Stürmen. Starke Sonnenstürme, die durch Aktivität in Fleckengebieten ausgelöst werden, können Polarlichter hervorrufen und gleichzeitig Satelliten, Kommunikationssysteme sowie Stromnetze stören.

Moderne Beobachtungstechniken ermöglichen eine genaue Untersuchung dieser Phänomene. Satelliten wie das Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) oder das Solar Dynamics Observatory (SDO) liefern hochauflösende Bilder und Daten. Mithilfe dieser Informationen können Wissenschaftler nicht nur die Struktur, sondern auch die Magnetfelder der Flecken erforschen. Die Magnetfeldstärke in Sonnenflecken kann das Tausendfache des Erdmagnetfeldes übersteigen.

Die Beobachtung von Sonnenflecken trägt zudem zur Vorhersage des sogenannten Weltraumwetters bei. Besonders im Hinblick auf den zunehmenden Einsatz von Raumfahrttechnologien ist es wichtig, solare Aktivitätsphasen einschätzen zu können. Forscher versuchen, Modelle zu entwickeln, die das Auftreten von Sonnenflecken und ihre Folgen präziser vorhersagen können.

Obwohl Sonnenflecken ein gut dokumentiertes Phänomen sind, geben sie immer noch Rätsel auf. Ungeklärt ist beispielsweise, warum die Zyklen manchmal unregelmäßig verlaufen und welche tieferen Prozesse im Sonneninneren diese Unterschiede hervorrufen. Auch ihre langfristigen Einflüsse auf das Erdklima sind weiterhin Gegenstand intensiver Forschung.

Zusammenfassend sind Sonnenflecken markante Indikatoren der solaren Aktivität. Sie zeigen uns, wie dynamisch und lebendig unser Zentralgestirn tatsächlich ist. Ohne Sonnenflecken würden viele Zusammenhänge zwischen Magnetfeldern, Plasma und Strahlung der Sonne bis heute verborgen bleiben. Ihre Erforschung hat sowohl die Astronomie als auch die Geophysik entscheidend geprägt. Gleichzeitig erinnern sie uns daran, dass die Sonne nicht nur Lebensspender, sondern auch Quelle potenzieller Gefahren für unsere hochtechnisierte Welt ist.

Aktivität der Sunspots (Sonnenflecken)

Die Aktivität der Sonnenflecken unterliegt einem regelmäßigen Rhythmus, dem sogenannten Sonnenzyklus, der im Durchschnitt etwa 11 Jahre dauert. In dieser Zeit wechselt die Sonne zwischen einem Minimum mit sehr wenigen oder gar keinen Flecken und einem Maximum mit besonders vielen und großen Fleckengruppen.

Im Sonnenfleckenmaximum treten Hunderte von Flecken auf, oft größer als die Erde selbst. In dieser Phase ist die gesamte Sonnenaktivität deutlich erhöht – es kommt zu mehr Sonnenstürmen, Flares und koronalen Massenauswürfen. Diese Ereignisse beeinflussen das Weltraumwetter, was sich auf Polarlichter, Funkverbindungen, Satelliten und sogar Stromnetze auswirken kann.

Im Sonnenfleckenminimum sind die Flecken fast verschwunden, die Aktivität der Sonne ist ruhiger und es treten weniger Störungen auf. Allerdings variiert die Länge und Intensität der Zyklen. Es gibt Zeiten, in denen die Aktivität ungewöhnlich schwach bleibt – wie im historischen Maunder-Minimum (1645–1715), das mit einer Abkühlungsperiode auf der Erde zusammenfiel.

Die Aktivität der Sonnenflecken hängt mit dem Magnetfeld der Sonne zusammen. Dieses Feld verdreht und verändert sich durch die Rotation der Sonne ständig. Etwa alle 11 Jahre kehrt sich das Magnetfeld komplett um, wodurch die Zyklen entstehen. Damit beträgt ein vollständiger magnetischer Zyklus der Sonne eigentlich 22 Jahre.

Heute wird die Sonnenfleckenaktivität mithilfe von Teleskopen, Satelliten wie SOHO und SDO sowie spezieller Radiomessungen weltweit überwacht. Diese Beobachtungen sind entscheidend, um Vorhersagen für das Weltraumwetter zu machen und technische Systeme auf der Erde zu schützen.

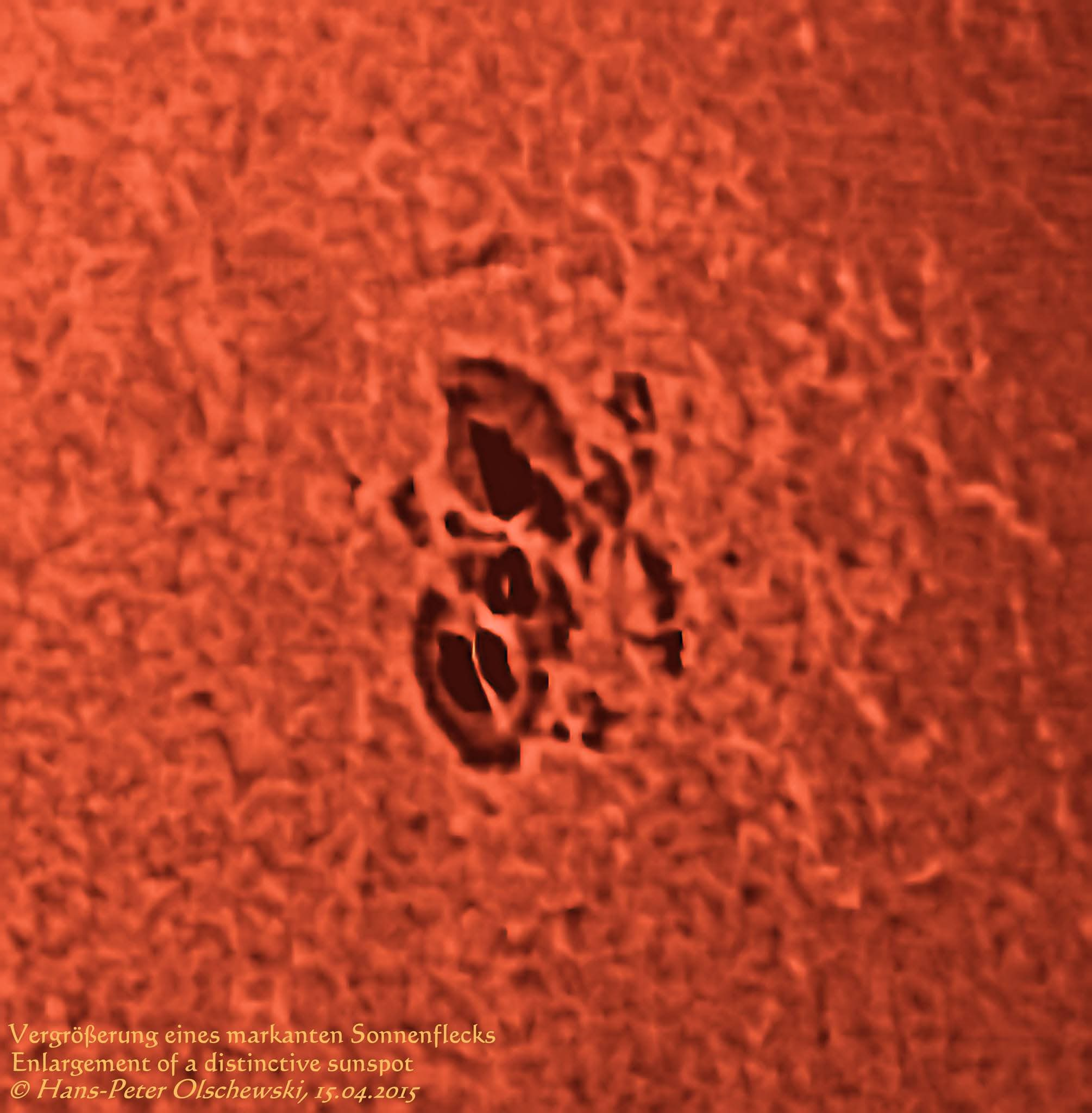

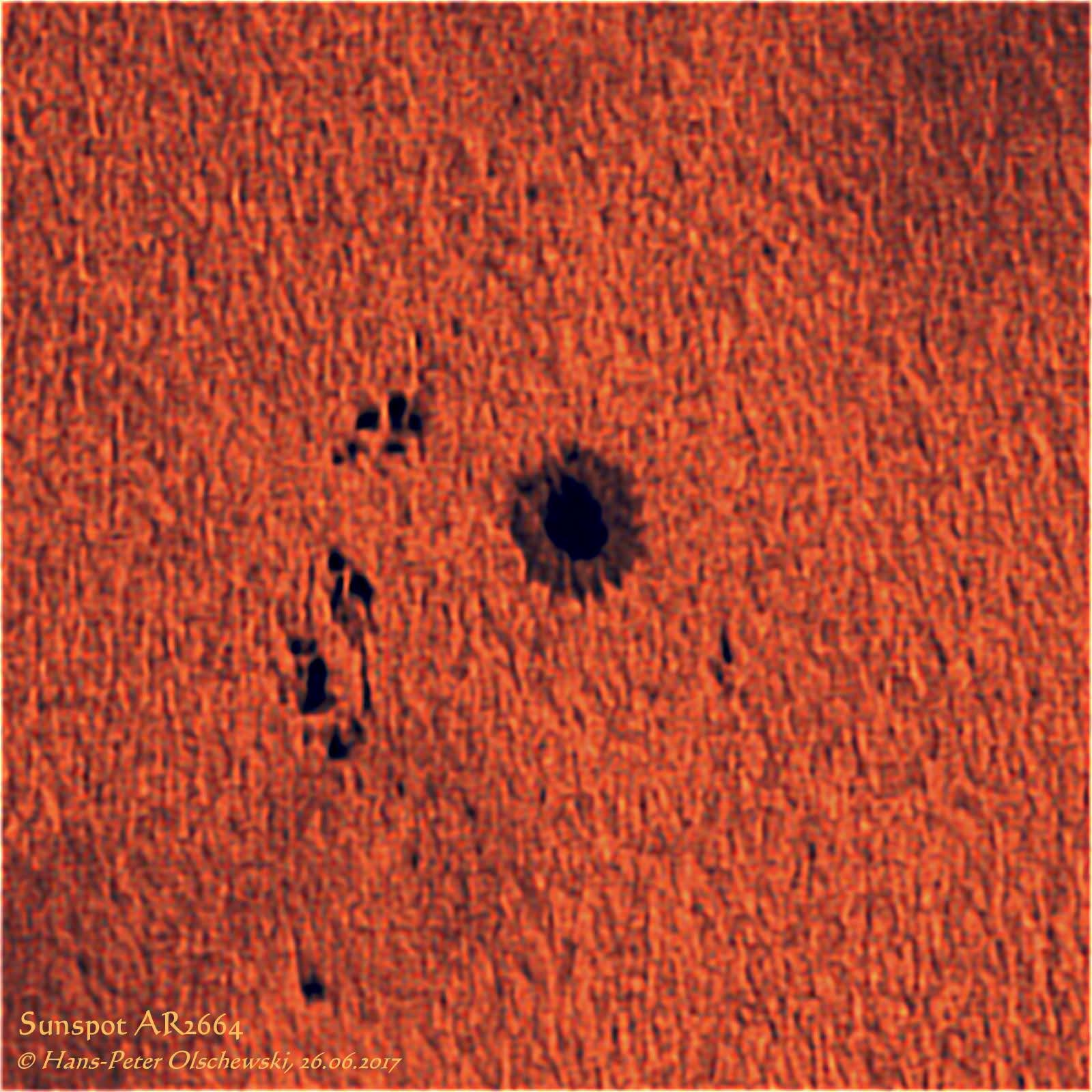

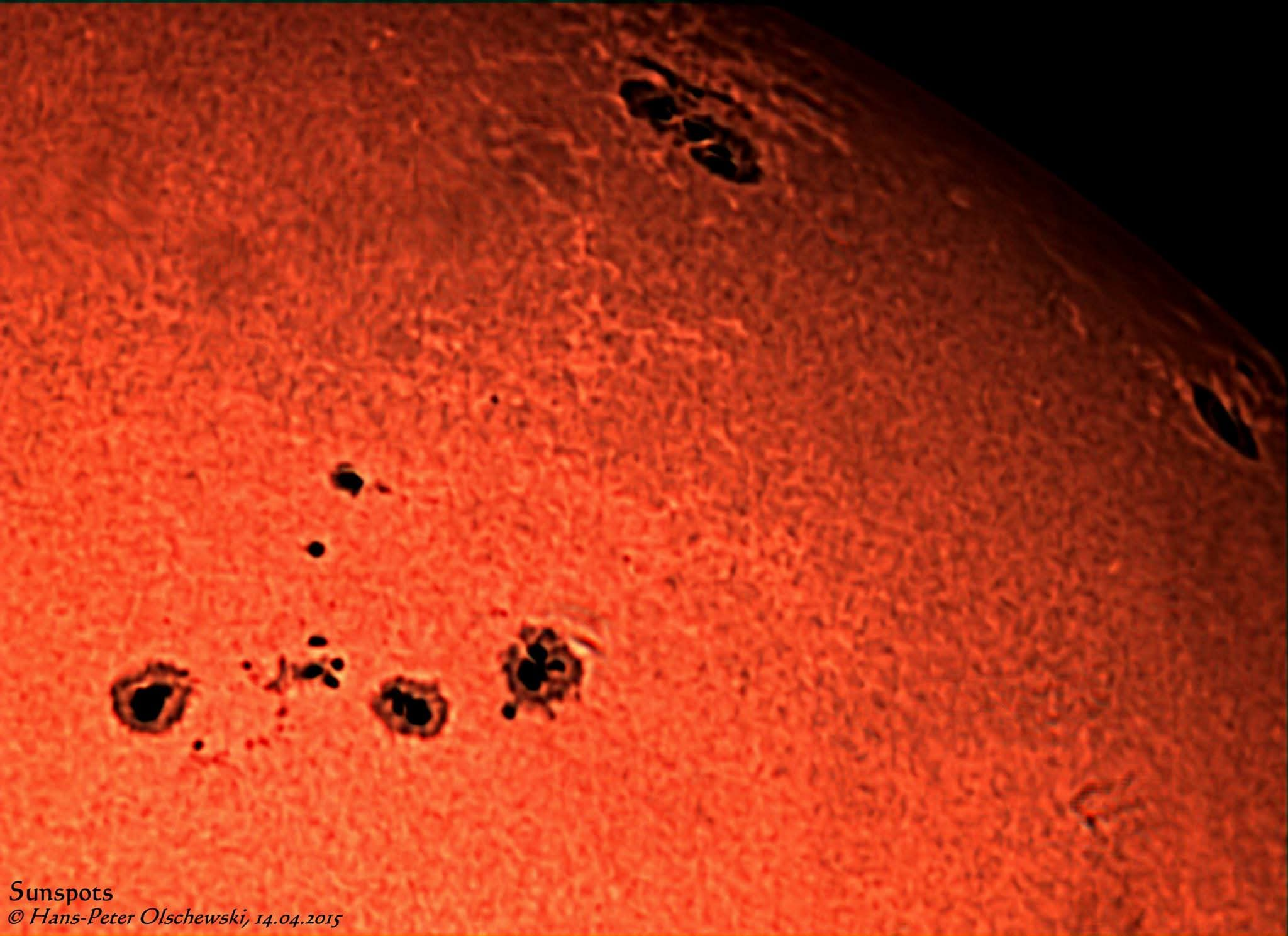

Eigene aufgenommene Bilder von Sunspots

Aufgenommen 2015 bis 2017 mit einem Celestron C6 Schmidt-Cassegrain Teleskop und einer ZWO ASI 120MC-S Kamera.

Zum Vergrößern anklicken