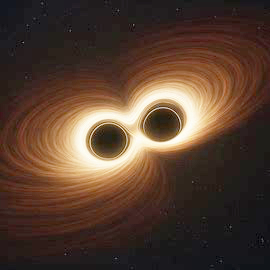

Klarstes Signal zweier verschmelzender schwarzer Löcher

Im Januar 2025 registrierten die Gravitationswellendetektoren LIGO in den USA, Virgo in Italien und KAGRA in Japan ein außergewöhnlich klares Signal, das sofort das Interesse der internationalen Astronomie-Community auf sich zog. Die Welle erhielt die Bezeichnung GW250114 und stammt von der Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher, die jeweils etwa 30 Sonnenmassen besaßen. Schon die ersten automatischen Analysen deuteten eindeutig auf ein kosmisches Ereignis hin, das weit entfernt in unserer Galaxie stattfand, etwa eine Milliarde Lichtjahre entfernt. Die Stärke und Klarheit des Signals war außergewöhnlich und übertraf alles, was zuvor gemessen worden war. Innerhalb weniger Stunden bestätigten die Teams die Natur des Ereignisses und schlossen Störquellen oder Messfehler aus. Die Detektoren zeichneten die Welle im Frequenzbereich von rund 100 Hertz auf, genau in dem Bereich, in dem Verschmelzungen stellaren Ursprungs am deutlichsten sichtbar sind. Die Klarheit erlaubte es Wissenschaftlern, präzise Rückschlüsse auf die Massen der beiden Schwarzen Löcher und auf ihre Umlaufbahnen zu ziehen. Während der Verschmelzung verschmolzen die Ereignishorizonte der beiden Objekte, wodurch eine enorme Energiemenge in Form von Gravitationswellen freigesetzt wurde. Die Messungen ermöglichten es, die Vorhersagen der Allgemeinen Relativitätstheorie unter extremen Bedingungen zu testen. Besonders interessant war die Möglichkeit, die Hawking-Flächen-Theorie zu überprüfen, die besagt, dass die Gesamtoberfläche der Ereignishorizonte nach einer Verschmelzung nicht abnimmt. Die Analyse zeigte, dass diese Theorie auch unter diesen extremen Bedingungen bestätigt wird. Dieses Ereignis lieferte damit ein bisher unerreichtes Testfeld für fundamentale physikalische Theorien. Die Daten wurden über Wochen hinweg von mehreren internationalen Teams geprüft und verifiziert. Die hohe Signalqualität erleichterte die Bestimmung der Spin-Parameter der Schwarzen Löcher und ihrer Orientierung zueinander. Auch die Entfernung und die Energieabstrahlung konnten mit beispielloser Genauigkeit bestimmt werden. Die Wissenschaftler waren besonders beeindruckt von der Reinheit des Signals, das kaum von Hintergrundrauschen beeinflusst wurde. Diese Klarheit ermöglichte erstmals eine nahezu vollständige Rekonstruktion des Verschmelzungsprozesses. Frühere Signale hatten immer gewisse Unsicherheiten in der Interpretation der Wellenform, die GW250114 fast vollständig ausschloss. Die Veröffentlichung der Ergebnisse sorgte für große Resonanz in der Fachwelt und wurde als Meilenstein in der Gravitationswellenforschung bezeichnet. Gleichzeitig eröffnete das Ereignis neue Möglichkeiten, die Entstehung Schwarzer Löcher und die Dynamik ihrer Verschmelzungen besser zu verstehen. Forscher konnten Modelle der Galaxienentwicklung und der Sternpopulationen anhand dieser Daten überprüfen. Die Beobachtungen unterstützen auch die Annahme, dass stellare Schwarze Löcher in dieser Massenklasse häufiger auftreten als bisher vermutet. Die Ergebnisse halfen außerdem, Simulationsmodelle zu verbessern und zukünftige Detektionsstrategien zu optimieren. Die Signalstärke erlaubte auch, subtile Effekte wie präzise Zeitskalen der Verschmelzung und mögliche kleine Abweichungen von theoretischen Modellen zu untersuchen. Bis heute gilt GW250114 als Referenzsignal für die Forschung und wird in zahlreichen Studien als Benchmark genutzt. Die Daten werden für die Entwicklung neuer Analysetools und Algorithmen herangezogen. Viele Physiker hoffen, dass ähnliche klare Signale in Zukunft Hinweise auf neue Physik liefern könnten. Die Entdeckung hat die Gravitationswellenforschung auf ein neues Niveau gehoben und das Verständnis von Schwarzen Löchern erheblich erweitert. Dieses Ereignis wird lange Zeit als Paradebeispiel dienen, wie präzise Messungen kosmischer Phänomene fundamentale Theorien bestätigen können. Es zeigt, dass auch extreme astrophysikalische Prozesse den Gesetzen der Physik folgen und messbar sind. GW250114 steht für eine neue Ära der astronomischen Beobachtung und gilt als eines der klarsten und bedeutendsten Gravitationswellensignale der Geschichte.

Zeitleiste GW250114

14. Januar 2025

Die Gravitationswellendetektoren LIGO (USA), Virgo (Italien) und KAGRA (Japan) registrieren nahezu gleichzeitig ein außergewöhnlich starkes Signal.

Erste automatische Analysen deuten sofort auf eine Kollision zweier Schwarzer Löcher hin.

Stunden nach der Entdeckung

Die Kollaboration bestätigt, dass es sich um ein Ereignis im Frequenzbereich von etwa 100 Hertz handelt, also genau in dem Bereich, in dem Verschmelzungen von stellaren Schwarzen Löchern am stärksten hörbar sind.

Erste Schätzungen zeigen, dass die Schwarzen Löcher jeweils ca. 30 Sonnenmassen hatten und in einer Entfernung von über 1 Milliarde Lichtjahren verschmolzen.

Januar – Februar 2025

Die Daten werden intensiv geprüft, um auszuschließen, dass es sich um ein Artefakt oder ein lokales Störsignal handelt.

Aufgrund der Klarheit der Welle wird GW250114 schnell als „das deutlichste je aufgezeichnete Signal“ eingestuft.

Frühjahr 2025

Die internationale Forschergruppe nutzt die Daten, um die Hawking-Flächen-Theorie zu testen. Diese besagt, dass die Gesamtoberfläche der Ereignishorizonte bei einer Verschmelzung nicht kleiner werden darf.

Die Berechnungen bestätigen die Theorie mit bisher unerreichter Genauigkeit.

Sommer 2025

Ergebnisse werden auf mehreren Konferenzen vorgestellt. Die Fachwelt spricht von einem „Goldstandard-Signal“, weil es nahezu ohne Rauschen analysiert werden konnte.

Wissenschaftler vergleichen es mit einem „kosmischen Glockenschlag“, der sehr fein analysierbar ist.

Herbst 2025

Veröffentlichungen in Fachjournalen zeigen, dass die Wellenform von GW250114 keine Abweichungen von der Allgemeinen Relativitätstheorie erkennen lässt.

Diskussionen setzen ein, ob künftige Signale mit ähnlicher Klarheit eventuell kleinste Abweichungen zeigen könnten – was Hinweise auf neue Physik jenseits von Einstein liefern würde.

September 2025

GW250114 gilt als das Referenzsignal für Gravitationswellenforschung.

Es wird genutzt, um neue Analysemethoden, Simulationen und theoretische Modelle zu überprüfen.