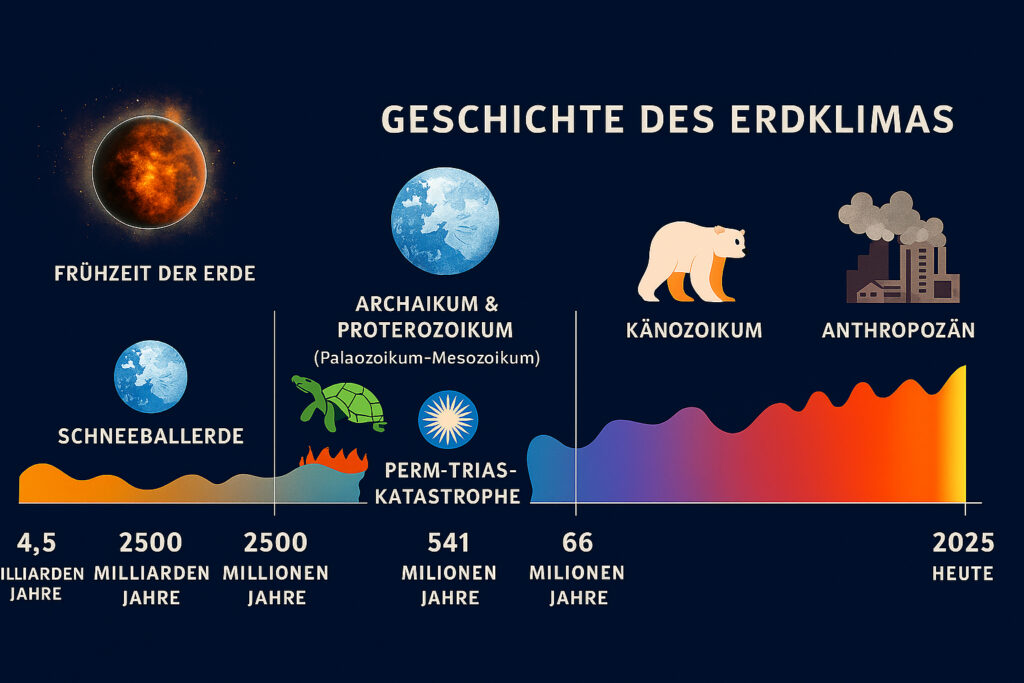

Geschichte des Erdklimas von der Entstehung bis heute

Die Erde entstand vor etwa 4,56 Milliarden Jahren aus einer rotierenden Gas- und Staubwolke, und zunächst herrschten extrem hohe Temperaturen, die keine feste Oberfläche zuließen. In dieser frühen Phase war die junge Erde von einer dichten Atmosphäre aus Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan und Stickstoff umgeben, was einen extremen Treibhauseffekt erzeugte. Als sich die Erde abkühlte, kondensierte Wasserdampf und bildete die ersten Ozeane, wodurch ein stabiles Klima begann, das Leben zu ermöglichen. Die Hadeische Zeit war geprägt von heftigen vulkanischen Aktivitäten, die durch Emissionen von Gasen und Staubwolken das Klima stark beeinflussten. In der Archaik stabilisierte sich die Erdkruste zunehmend, und primitive Lebensformen wie Cyanobakterien entwickelten sich, die durch Photosynthese Sauerstoff produzierten. Diese Sauerstoffproduktion führte zur Großen Sauerstoffkatastrophe, bei der sich die Zusammensetzung der Atmosphäre dramatisch veränderte und viele anaerobe Organismen ausstarben. Das Klima der Erde während des Proterozoikums war durch lange Eiszeiten gekennzeichnet, die als Schneeball-Erde-Ereignisse bekannt sind und möglicherweise den gesamten Planeten vereist hatten. In dieser Zeit entwickelte sich das erste mehrzellige Leben, das später die Grundlage für komplexe Lebensformen bildete. Während des Kambriums vor etwa 541 Millionen Jahren stieg die Temperatur wieder an, und es kam zu einer explosionsartigen Zunahme der Artenvielfalt im Meer, bekannt als Kambrium-Explosion. Das Klima im Ordovizium war weiterhin warm, doch gegen Ende dieser Periode kam es zu einer kurzen, aber intensiven Eiszeit, die zu einem massiven Artensterben führte. Im Silur stabilisierte sich das Klima erneut, die ersten Landpflanzen entstanden, und damit begann die langfristige Wechselwirkung zwischen Biosphäre und Atmosphäre. Im Devon, der Zeit der Fische und ersten Amphibien, war das Klima überwiegend warm und feucht, was ausgedehnte Wälder und Sümpfe förderte, die später Kohlelagerstätten bildeten. Gegen Ende des Devon kam es zu einem erneuten Klimasturz mit Abkühlung und Eisbildungen, die weitere Artenkrisen verursachten. Das Karbon war eine Periode mit hohen Sauerstoffkonzentrationen in der Atmosphäre, wodurch riesige Insekten und Amphibien gedeihen konnten, während das Klima durch tropische Sümpfe und weite Flusslandschaften geprägt war. Im Perm schließlich wandelte sich das Klima zu trockeneren Bedingungen, was zusammen mit tektonischen Veränderungen die Bildung der Superkontinente und ausgedehnte Wüsten begünstigte. Das Ende des Perms war durch das größte bekannte Massenaussterben gekennzeichnet, das vermutlich durch massive vulkanische Aktivitäten und daraus resultierende Klimaveränderungen verursacht wurde. Während des Trias begann sich das Klima langsam zu erwärmen, und die ersten Dinosaurier erschienen, während sich die Kontinente weiter aufteilten. Im Jura herrschten warme und feuchte Bedingungen, die weite Urwälder und die Entwicklung gigantischer Pflanzenfresser förderten. Die Kreidezeit war eine Phase hoher Temperaturen und hoher Meeresspiegel, die ausgedehnte flache Meere und tropische Küstenlinien begünstigte. Am Ende der Kreidezeit führte ein Meteoriteneinschlag und massive vulkanische Aktivitäten zu einem abrupten Klimawandel, der das Aussterben der Dinosaurier und vieler anderer Arten auslöste. Das Paläogen nach dem Kreide-Paläogen-Ereignis war gekennzeichnet durch eine rasche Erwärmung und die Entwicklung der ersten modernen Säugetiere und Vögel. Im Eozän erreichten die Temperaturen ein Hoch, und tropische Vegetation breitete sich bis in höhere Breiten aus, während die Pole noch eisfrei waren. Gegen Ende des Eozän kam es zu einer deutlichen Abkühlung, die mit der Bildung von antarktischem Eis verbunden war. Im Oligozän stabilisierte sich das Klima mit weiter sinkenden Temperaturen und der zunehmenden Ausbreitung von Graslandschaften. Das Miozän brachte eine weitere Abkühlung, wodurch sich Savannen und offene Landschaften entwickelten, die die Evolution von Huftieren und frühen Menschenaffen beeinflussten. Das Pliozän war eine Übergangsphase zu kälteren Bedingungen, die schließlich die Bildung der ersten Gletscher auf der Nordhalbkugel einleitete. Während des Pleistozäns kam es zu den berühmten Eiszeiten, in denen wiederholt große Teile der nördlichen Hemisphäre von Gletschern bedeckt waren. Die Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeiten im Pleistozän dauerten jeweils mehrere zehntausend Jahre, beeinflusst durch Milanković-Zyklen in der Erdumlaufbahn. Diese Eiszeiten hatten tiefgreifende Auswirkungen auf Flora, Fauna und die menschliche Evolution, da sie Wanderungen und Anpassungen erzwangen. Während des Holozäns vor etwa 11.700 Jahren stabilisierte sich das Klima, und die Entwicklung der Landwirtschaft wurde möglich. Das Klima blieb relativ mild, wodurch frühe Zivilisationen in Mesopotamien, Ägypten und anderen Regionen gedeihen konnten. Im Mittelalter erlebten bestimmte Regionen die sogenannte Mittelalterliche Warmzeit, gefolgt von der Kleinen Eiszeit, die in Europa zu kälteren Wintern und Ernteausfällen führte. Mit der Industriellen Revolution begann der anthropogene Einfluss auf das Klima durch CO₂-Emissionen, Abholzung und Veränderungen der Landnutzung. Seit dem 20. Jahrhundert ist ein deutlicher globaler Erwärmungstrend erkennbar, der durch Treibhausgase und menschliche Aktivitäten verursacht wird. Die Arktis und die Antarktis zeigen dramatische Eisverluste, und extreme Wetterereignisse nehmen weltweit zu. Klimamodelle prognostizieren, dass ohne wirksame Gegenmaßnahmen die Temperaturen weiter steigen werden, was gravierende ökologische und gesellschaftliche Folgen nach sich ziehen könnte. Die Forschung zu Erdklima und Klimageschichte ermöglicht es, natürliche Schwankungen von menschgemachten Veränderungen zu unterscheiden und langfristige Trends zu erkennen. Paläoklimatische Daten aus Eisbohrkernen, Sedimenten und Fossilien liefern Informationen über Temperatur, CO₂-Gehalt und Niederschlag über Millionen Jahre. Diese Daten helfen, die Mechanismen vergangener Klimaveränderungen zu verstehen und künftige Entwicklungen besser vorherzusagen. Insgesamt zeigt die Klimageschichte der Erde ein komplexes Zusammenspiel von kosmischen, geologischen, biologischen und menschlichen Faktoren. Sie verdeutlicht, wie stark das Klima mit der Entwicklung des Lebens und der geologischen Strukturen verbunden ist. Ein Verständnis dieser Zusammenhänge ist entscheidend, um die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen des globalen Klimawandels zu meistern.

Das Erdklima über zwei Millionen Jahre

Die Erdtemperatur der letzten zwei Millionen Jahre wird vor allem durch Eisbohrkerne, Sedimente und fossile Funde rekonstruiert, die Aufschluss über frühere Klimabedingungen geben. In diesem Zeitraum dominierte das Quartär, das sich durch wiederholte Eiszeiten und Warmzeiten auszeichnet. Die Temperaturkurve zeigt ein charakteristisches Muster von Kalt- und Warmzeiten, die in etwa 100.000-Jahres-Zyklen auftraten, beeinflusst durch Milanković-Zyklen der Erdumlaufbahn, wie Exzentrizität, Neigung und Präzession. Während der Eiszeiten sanken die globalen Durchschnittstemperaturen um mehrere Grad gegenüber den Warmzeiten. Die größten Gletscher erreichten in Mitteleuropa und Nordamerika mehrere Kilometer Dicke, während der Meeresspiegel deutlich abfiel. Zwischen diesen Eiszeiten lagen die Interglaziale, in denen die Temperaturen nahezu heutigen Bedingungen ähnelten. Die Temperaturkurve zeigt, dass die Übergänge zwischen Eiszeit und Interglazial meist relativ schnell verliefen, oft über wenige tausend Jahre. Im Pleistozän wiederholten sich diese Zyklen etwa zwanzigmal, wobei die eiszeitlichen Temperaturen variabel waren und regional unterschiedlich ausfielen. Die Variabilität wurde durch Änderungen der Treibhausgaskonzentrationen, vor allem CO₂ und Methan, verstärkt. Während des letzten Interglazials vor etwa 125.000 Jahren lagen die Temperaturen ähnlich wie heute oder etwas darüber, und die Eismassen waren kleiner als während der späten Eiszeiten. Die letzte große Eiszeit, die Weichsel-Kaltzeit, begann vor rund 115.000 Jahren und endete vor etwa 11.700 Jahren mit der heutigen Warmzeit, dem Holozän. Die Temperaturkurve zeigt, dass in den letzten 11.700 Jahren die Temperaturen relativ stabil blieben, wobei regionale Schwankungen wie die Mittelalterliche Warmzeit und die Kleine Eiszeit auftraten. Diese Stabilität ermöglichte die Entwicklung der menschlichen Zivilisation, Landwirtschaft und Besiedlung ganzer Kontinente. Eisbohrkerne aus Grönland und der Antarktis zeigen, dass die CO₂-Konzentration während der Eiszeiten deutlich niedriger war, meist unter 200 ppm, und in Warmzeiten auf etwa 280 ppm anstieg. Die Temperaturentwicklung korreliert stark mit diesen Treibhausgasen, was die Rolle von CO₂ als Klimahebel verdeutlicht. Über die letzten 800.000 Jahre zeigt die Temperaturkurve regelmäßige Schwankungen zwischen etwa -6 °C in Eiszeiten und +2 °C über dem langjährigen Mittel in Interglazialen. Kurzfristige Klimaereignisse wie Heinrich-Ereignisse oder Dansgaard-Oeschger-Schwankungen erscheinen als abrupte Temperatursprünge, oft innerhalb von Jahrzehnten bis Jahrhunderten. Diese Ereignisse führten zu massiven Veränderungen der Meereis-Ausdehnung, der Meeresströmungen und der Vegetationszonen. Die heutige Erwärmung verläuft in geologischen Maßstäben extrem schnell und unterscheidet sich deutlich von den natürlichen Schwankungen der vergangenen zwei Millionen Jahre. Klimamodelle stützen sich auf die Temperaturkurven der Vergangenheit, um Vorhersagen für die Zukunft zu treffen, wobei menschliche Einflüsse wie fossile Brennstoffe berücksichtigt werden. Die Analyse der Temperaturkurve zeigt, dass die Erde in der Regel empfindlich auf kleine Veränderungen in Sonneneinstrahlung und Treibhausgasen reagiert. Gleichzeitig verdeutlicht sie, dass die heutigen Temperaturen im Vergleich zu den Eiszeiten relativ hoch sind. Die Kurve der letzten zwei Millionen Jahre hilft auch, Muster extremer Wetterereignisse, Meerespegelveränderungen und Eisbedeckungen zu erkennen. Durch die Kombination von Eisbohrkernen, Sedimentdaten und fossilen Indikatoren lässt sich ein relativ genaues Bild der Quartärklimate rekonstruieren. Sie zeigen, dass Klimasysteme stark miteinander verknüpft sind und dass kleine Änderungen große Auswirkungen haben können. Die Daten legen nahe, dass die Temperaturentwicklung nicht linear, sondern oft abrupt und sprunghaft verläuft. Die Rolle der Milanković-Zyklen erklärt die langfristigen Rhythmen, während Treibhausgase und Rückkopplungen kurzfristige Schwankungen beeinflussen. Die Kenntnis dieser Temperaturkurve ist entscheidend, um heutige Klimaänderungen in den historischen Kontext zu stellen. Sie zeigt, dass das Klimasystem komplex und dynamisch ist, mit zahlreichen interagierenden Faktoren. Die Rekonstruktion über zwei Millionen Jahre verdeutlicht, wie stark natürliche Schwankungen und externe Einflüsse wie Vulkanausbrüche oder Sonnenaktivität das Erdklima prägen. Schließlich unterstreicht sie die Bedeutung langfristiger Datenreihen für die Vorhersage zukünftiger Klimaentwicklungen und für die Abschätzung von Risiken durch anthropogene Einflüsse.

Das Klima in den verschiedenen Erdzeitaltern von Beginn an vor 4,5 Mrd. Jahren bis heute

Hadaikum (4,5–4,0 Mrd. Jahre)

Die Erde war zu Beginn extrem heiß, mit einer teilweise geschmolzenen Oberfläche und starker vulkanischer Aktivität. Die Atmosphäre bestand hauptsächlich aus Wasserstoff, Helium, Kohlendioxid und Stickstoff, und es gab noch keinen Sauerstoff. Wasser begann langsam zu kondensieren, wodurch die ersten Ozeane entstanden.

Archaikum (4,0–2,5 Mrd. Jahre)

Die Erde kühlte allmählich ab, und stabile Ozeane bildeten sich. Erste Lebensformen, wie Cyanobakterien, begannen, Sauerstoff durch Photosynthese zu produzieren, was das Klima langfristig veränderte. Die Atmosphäre war weiterhin arm an Sauerstoff, und Vulkanausbrüche prägten das Klima stark.

Proterozoikum (2,5–0,54 Mrd. Jahre)

Die Sauerstoffproduktion nahm zu, was zur „Großen Oxidation“ führte und das Klima stabilisierte. Eiszeiten traten auf, darunter die sogenannte „Schneeball-Erde“, in der die Pole stark vereist waren. Das Klima schwankte zwischen Kalt- und Warmzeiten, die Ozeane und Landmassen wurden zunehmend komplexer.

Kambrium (541–485 Mio. Jahre)

Das Klima war relativ warm, mit kaum Eisschilden an den Polen. Die Meere dominierten das Leben, während sich die ersten komplexen Organismen entwickelten. Hohe CO₂-Konzentrationen führten zu einem Treibhauseffekt, der das globale Klima stabil warm hielt.

Ordovizium (485–444 Mio. Jahre)

Zu Beginn warm und feucht, endete das Ordovizium mit einer massiven Eiszeit, die große Artenverluste verursachte. Gletscher bildeten sich an den Polen, und der Meeresspiegel sank stark. Das Klima war dynamisch und stark vom Wechsel zwischen Warm- und Kaltphasen geprägt.

Silur (444–419 Mio. Jahre)

Das Klima erholte sich nach der Eiszeit und wurde wieder warm und feucht. Die ersten Landpflanzen besiedelten das Festland, was CO₂ absorbierte und das Klima langsam beeinflusste. Stabile Meere und tropische Bedingungen förderten eine große biologische Vielfalt.

Devon (419–359 Mio. Jahre)

Das Klima war warm und tropisch, ideal für die Entwicklung der ersten Wälder. Gegen Ende kam es zu regionalen Abkühlungen und Trockenperioden. Die CO₂-Konzentration sank, was die Entstehung von Gletschern begünstigte.

Karbon (359–299 Mio. Jahre)

Das Klima war zunächst warm und feucht, förderte riesige tropische Sümpfe und die Entstehung von Kohlevorkommen. Später führten massive Gletscherbildungen zu einer globalen Abkühlung. Starke Schwankungen zwischen feuchten und trockenen Phasen prägten die Erdoberfläche.

Perm (299–252 Mio. Jahre)

Das Klima wurde zunehmend trockener und kontinentaler, mit Wüstenbildung in den inneren Landmassen. Die Perm-Zeit endete mit dem größten Massenaussterben, teilweise ausgelöst durch extreme Klimaveränderungen. Treibhausgase stiegen, was zu starken Temperaturschwankungen führte.

Trias (252–201 Mio. Jahre)

Nach dem Perm-Aussterben herrschte ein warmes, trockenes Klima vor. Die ersten Dinosaurier und Nadelbäume erschienen, während Meere zurückgingen. Extreme Hitzeperioden wechselten sich mit lokal begrenzten Regenzeiten ab.

Jura (201–145 Mio. Jahre)

Das Klima war überwiegend warm und feucht, ideal für Dinosaurier und die Ausbreitung von Gymnospermen. Es gab keine großen Polareisdecken, und die Meeresspiegel stiegen an. Tropische Bedingungen dominierten die meisten Kontinente.

Kreide (145–66 Mio. Jahre)

Ein extrem warmes Treibhausklima herrschte vor, oft mit hohen CO₂-Werten. Die Pole blieben eisfrei, und die Meere bedeckten große Teile der Kontinente. Gegen Ende der Kreidezeit kühlte es leicht ab, was zu ersten Polareisbildungen führte.

Paläogen (66–23 Mio. Jahre)

Nach dem Aussterben der Dinosaurier war das Klima warm, mit tropischen Bedingungen fast weltweit. Erste Säugetiere diversifizierten sich stark. Gegen Ende nahm die globale Temperatur leicht ab, Eis an den Polen begann sich zu stabilisieren.

Neogen (23–2,6 Mio. Jahre)

Das Klima kühlte weiter ab, Eiszeiten traten häufiger auf. Die Menschheitslinie (Hominiden) entwickelte sich in Afrika. Die Wechsel von Warm- und Kaltzeiten prägten die Vegetation und Tierwelt stark.

Quartär (2,6 Mio. Jahre bis heute)

Das Klima war geprägt von wiederholten Eiszeiten und Warmzeiten. Die letzten 12.000 Jahre (Holozän) waren stabil warm, was die Entwicklung menschlicher Zivilisationen ermöglichte. Seit der Industriellen Revolution steigen die Temperaturen stark durch anthropogene Treibhausgase.

Gegenwart (2025)

Die Erde erlebt eine beschleunigte Erwärmung durch CO₂-Emissionen, Gletscherschmelze und extreme Wetterereignisse. Globale Durchschnittstemperaturen liegen deutlich über dem vorindustriellen Niveau. Klimafolgen beeinflussen Ökosysteme, Meeresspiegel und die menschliche Lebensweise weltweit.