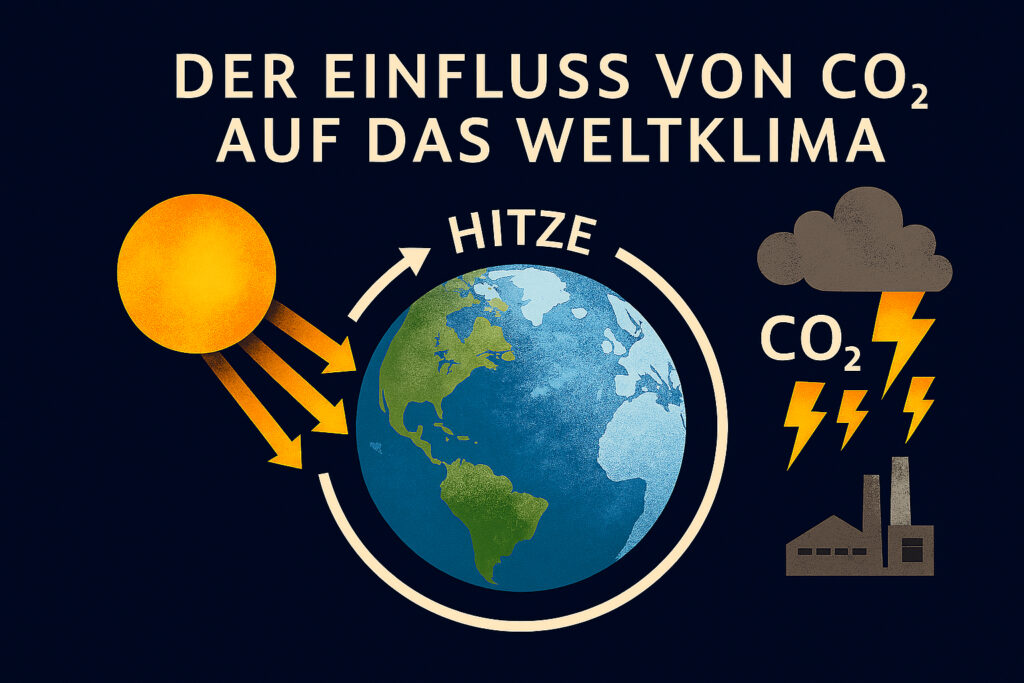

Der Einfluss von CO₂ auf das Weltklima

CO₂ ist eines der wichtigsten Spurengase in der Erdatmosphäre und spielt eine zentrale Rolle für das Klima. Es ist für den natürlichen Treibhauseffekt verantwortlich, der die Erde bewohnbar macht. Ohne CO₂ läge die Durchschnittstemperatur auf der Erde deutlich niedriger. Der Treibhauseffekt speichert Wärme in der Atmosphäre und verhindert, dass sie vollständig ins All entweicht. Schon kleine Änderungen der CO₂-Konzentration können das Klima nachhaltig verändern. Menschliche Aktivitäten haben in den letzten Jahrhunderten die CO₂-Werte stark erhöht. Die Verbrennung fossiler Brennstoffe ist die Hauptquelle anthropogenen CO₂. Weitere Quellen sind Abholzung und industrielle Prozesse. Vor der Industrialisierung lag der CO₂-Gehalt bei etwa 280 ppm. Heute liegt er über 420 ppm und steigt weiter an. CO₂ wirkt in Kombination mit anderen Treibhausgasen wie Methan und Lachgas. Der Einfluss auf die globale Temperatur ist gut dokumentiert. In der Erdgeschichte korrelieren hohe CO₂-Werte oft mit Warmzeiten. Niedrige CO₂-Werte treten häufig während Eiszeiten auf. Schwankungen des CO₂-Gehalts beeinflussen langfristig den Meeresspiegel. Pflanzen und Meere regulieren CO₂ über natürliche Kreisläufe. Eisbohrkerne liefern Daten über Jahrtausende. Satelliten ermöglichen heute die globale CO₂-Überwachung. Die steigenden Werte wirken sich direkt auf den Treibhauseffekt aus. Dies führt zu einer Erhöhung der Durchschnittstemperaturen weltweit. Besonders betroffen sind Polarregionen und Hochgebirge. Die Erwärmung hat Einfluss auf Wetterextreme und Niederschlagsmuster. Landwirtschaft und Ökosysteme reagieren empfindlich auf Temperaturänderungen. Langfristige Veränderungen können Gletscher und Eisschilde schmelzen lassen. Meeresspiegelanstieg bedroht Küstenregionen. CO₂ wirkt somit sowohl als natürlicher Wärmeregulator als auch als Verstärker der globalen Erwärmung. Internationale Maßnahmen zielen darauf ab, den CO₂-Anstieg zu bremsen. Bildung und Bewusstsein spielen eine wichtige Rolle für den Klimaschutz. Nur durch ein Verständnis der CO₂-Dynamik können wir zukünftige Klimaveränderungen bewältigen.

CO₂ in der Atmosphäre

Die aktuelle CO₂-Konzentration beträgt über 420 ppm. Vor der Industrialisierung lag sie bei etwa 280 ppm. Der Anstieg ist primär auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe zurückzuführen. Weitere Quellen sind Entwaldung und industrielle Prozesse. Natürliche Quellen sind Vulkane, Bodenatmung und Ozeane. Pflanzen und Ozeane wirken als CO₂-Senken. Ohne diese Senken würde der CO₂-Anstieg noch schneller erfolgen. CO₂ bleibt über Jahrzehnte bis Jahrhunderte in der Atmosphäre. Der anthropogene Anteil übersteigt die natürlichen Schwankungen der letzten 800.000 Jahre deutlich. Satelliten und Messstationen liefern präzise Daten zur globalen CO₂-Verteilung. Industrialisierte Länder haben historisch die größten Emissionen verursacht. Schwellenländer erhöhen derzeit ihren Anteil stark. CO₂-Konzentrationen steigen sowohl in Nord- als auch Südhalbkugel. Die Messungen sind Grundlage für Klimaprognosen. Sie zeigen den globalen Trend und regionale Unterschiede. Die Daten helfen, Klimamodelle zu validieren. Sie zeigen auch, wie stark menschliche Aktivitäten das Klima beeinflussen. Die Senken sind derzeit überlastet. Ohne Gegenmaßnahmen wird der CO₂-Gehalt weiter steigen. Langfristige Stabilität hängt von der Reduktion der Emissionen ab.

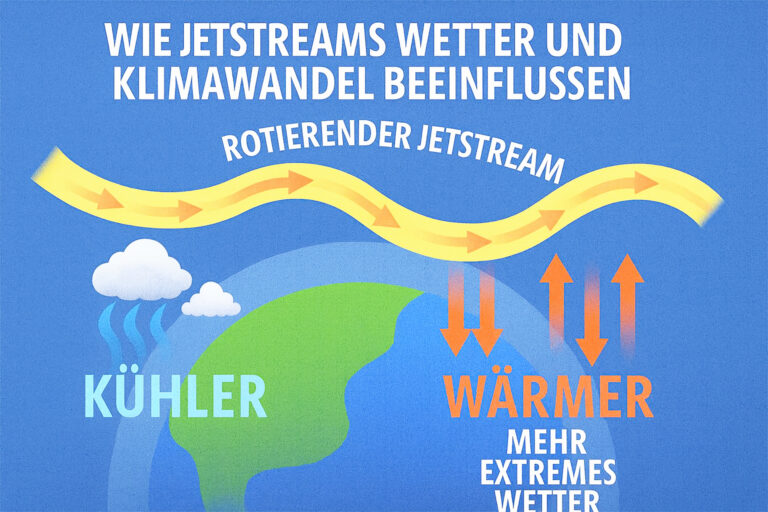

Der Treibhauseffekt

CO₂ absorbiert Infrarotstrahlung und speichert Wärme in der Atmosphäre. Dies verhindert, dass die Wärme vollständig ins All entweicht. Der natürliche Treibhauseffekt hält die Erde bewohnbar. Ohne ihn wäre die Temperatur etwa 33 °C niedriger. Durch menschliche Emissionen verstärkt sich der Treibhauseffekt. Dies führt zu einer globalen Erwärmung. Der Unterschied zwischen natürlichem und anthropogen verstärktem Treibhauseffekt liegt in Intensität und Geschwindigkeit. Methan und Lachgas verstärken den Effekt zusätzlich. Wasserdampf wirkt als kurzfristiger Verstärker. Die Wärmeaufnahme verändert Wetter- und Klimamuster weltweit. Besonders Polarregionen und Hochgebirge reagieren empfindlich. Meere und Gletscher schmelzen bei Erwärmung. Der Meeresspiegel steigt dadurch an. Extremwetter wird häufiger und intensiver. Klimamodelle quantifizieren den Beitrag von CO₂ zur Temperatur. Die Rückkopplungen im Klimasystem verstärken den Effekt. Landwirtschaft, Ökosysteme und Gesellschaft spüren die Auswirkungen. Langfristig kann ein überhöhter Treibhauseffekt dramatische Klimaveränderungen auslösen. Der Schutz natürlicher CO₂-Senken ist entscheidend. Nur eine Reduktion der Emissionen kann den Effekt bremsen.

CO₂ und das Erdklima in der Geschichte

In der Erdgeschichte schwankte die CO₂-Konzentration stark. Eiszeiten waren durch niedrige Werte gekennzeichnet. Warmzeiten traten bei höheren Konzentrationen auf. Schwankungen beeinflussten Temperatur, Meereis und Meeresspiegel. Eisbohrkerne liefern Daten der letzten 800.000 Jahre. In der Kreidezeit war CO₂ deutlich höher als heute. Lange Warmphasen korrelierten mit hohen Werten. Kurzfristige Schwankungen führten zu Klimaveränderungen. Vulkanausbrüche erhöhten CO₂ temporär. Pflanzen und Ozeane regulierten den Gehalt geologisch. Menschliche Aktivitäten verursachen heute einen rasanten Anstieg. Der natürliche Kreislauf kann den schnellen Anstieg nicht ausgleichen. Historische Daten helfen, heutige Modelle zu validieren. CO₂ und Temperatur sind eng verbunden. Temperaturänderungen folgten oft CO₂-Schwankungen. Klimaphasen zeigen die Stabilität oder Instabilität des Systems. Sedimentbohrungen ergänzen die Daten der Eisbohrkerne. Frühere Warmzeiten zeigen, wie Ökosysteme reagieren. Die Erdgeschichte liefert Erkenntnisse für heutige Prognosen. Die heutige Geschwindigkeit des Anstiegs ist beispiellos.

Aktuelle Entwicklungen und Trends

Die globale Durchschnittstemperatur steigt kontinuierlich. CO₂-Konzentration und Erwärmung zeigen eine enge Korrelation. Industrialisierte Länder verursachten den größten historischen Ausstoß. Schwellenländer erhöhen aktuell ihren Anteil stark. Erneuerbare Energien können den Anstieg bremsen. Prognosen zeigen weitere Erwärmung, wenn nichts unternommen wird. Extremwetterereignisse nehmen in Häufigkeit und Intensität zu. Meere nehmen CO₂ auf, was zur Versauerung führt. Gletscher und Polkappen schmelzen beschleunigt. Klimamodelle zeigen regionale Unterschiede. Starke Hitzeperioden treten häufiger auf. Forschungsergebnisse werden in Berichten wie dem IPCC zusammengefasst. CO₂-Messungen helfen, Emissionen zu kontrollieren. Technologien zur Reduktion werden weiterentwickelt. Politische Maßnahmen versuchen die Trendwende. Internationale Kooperation ist entscheidend. Bildung und Aufklärung stärken den Klimaschutz. Emissionen aus Verkehr, Industrie und Energie stehen im Fokus. Städte setzen auf emissionsarme Konzepte. Die Zukunft des Klimas hängt vom globalen CO₂-Ausstoß ab.

Folgen des erhöhten CO₂-Gehalts

Höhere CO₂-Werte führen zu stärkeren Hitzewellen. Dürren und Starkregen treten häufiger auf. Stürme werden intensiver. Ökosysteme geraten unter Druck. Korallenriffe leiden unter Versauerung der Meere. Gletscher schmelzen, Meeresspiegel steigt. Tier- und Pflanzenarten müssen sich anpassen oder sterben aus. Landwirtschaftliche Erträge können sinken. Wasserressourcen werden knapper. Gesundheitliche Risiken steigen. Extreme Wetterereignisse verursachen wirtschaftliche Schäden. Migration kann durch Klimaveränderungen zunehmen. Städte sind von Überschwemmungen betroffen. Wälder leiden unter Bränden und Dürren. Biodiversität nimmt ab. Die Ozeane reagieren sensibel auf Temperaturanstieg. Küstenregionen sind besonders bedroht. Gesellschaft und Wirtschaft müssen sich anpassen. Globale Verantwortung ist notwendig. Der CO₂-Anstieg wirkt sich langfristig auf alle Lebensbereiche aus.

Maßnahmen und Lösungen

Reduktion von CO₂ ist entscheidend für den Klimaschutz. Energieeffizienz verringert Emissionen. Erneuerbare Energien ersetzen fossile Brennstoffe. Verkehr und Industrie müssen umgestellt werden. Aufforstung bindet CO₂ langfristig. Landwirtschaft kann CO₂ durch nachhaltige Methoden reduzieren. Internationale Abkommen fördern Zusammenarbeit. Das Pariser Abkommen setzt globale Reduktionsziele. Technische Lösungen wie CO₂-Abscheidung werden erforscht. Bildung und Aufklärung steigern Engagement. Städte implementieren emissionsarme Konzepte. Unternehmen investieren in klimafreundliche Technologien. Monitoring zeigt Fortschritte oder Rückschritte. Forschung unterstützt die Strategieentwicklung. Politische Maßnahmen setzen verbindliche Vorgaben. Individuelle Maßnahmen tragen ebenfalls bei. Nachhaltiger Konsum reduziert CO₂-Fußabdruck. Innovationen im Energiesektor helfen, Ziele zu erreichen. Globale Anstrengungen sind notwendig. Nur gemeinsam kann der Anstieg verlangsamt werden.

Forschung und Wissenschaft

Eisbohrkerne liefern historische CO₂-Daten. Satelliten überwachen CO₂ weltweit. Messstationen wie Mauna Loa liefern Langzeitdaten. Klimamodelle prognostizieren zukünftige Entwicklungen. Szenarien zeigen die Wirkung unterschiedlicher Emissionspfade. Wissenschaftliche Studien untersuchen Ursachen und Folgen. CO₂-Konzentration wird mit Temperatur, Niederschlag und Extremereignissen verglichen. Forschung identifiziert regionale Unterschiede. Langfristige Beobachtungen sind entscheidend. Neue Technologien verbessern die Messgenauigkeit. Publikationen in Fachzeitschriften zeigen Trends und Unsicherheiten. Interdisziplinäre Ansätze verbinden Geologie, Chemie, Physik und Ökologie. Erkenntnisse helfen bei politischen Entscheidungen. Wissenschaftliche Bildung fördert Verständnis in der Bevölkerung. Die Forschung ist Grundlage für Klimaschutzmaßnahmen weltweit. CO₂-Reduktion basiert auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Klimamodelle werden kontinuierlich angepasst. Messmethoden werden ständig verfeinert. Forschung zeigt, welche Maßnahmen wirksam sind. Sie liefert die Basis für globale Strategien gegen den Klimawandel.