Die Vermessung von Sternpositionen und Entfernungen

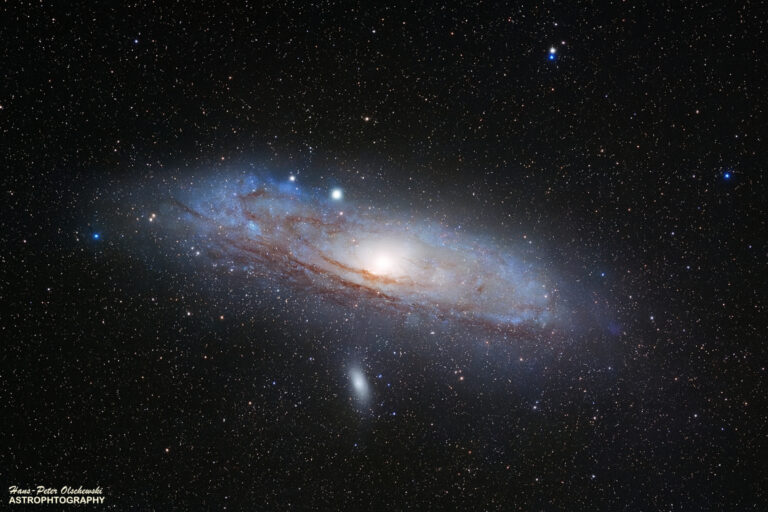

Die Vermessung von Sternpositionen und Entfernungen ist eine der ältesten Aufgaben der Astronomie. Sie bildet die Grundlage für das Verständnis der Struktur unserer Milchstraße. Schon die alten Babylonier und Griechen führten systematische Sternbeobachtungen durch. Sie zeichneten Sternkarten, die als frühe Himmelsatlanten dienten. Mit der Erfindung des Fernrohrs im 17. Jahrhundert wurde die Messgenauigkeit deutlich verbessert. Galileo Galilei entdeckte viele neue Sterne und beobachtete ihre exakten Positionen. Tycho Brahe entwickelte hochpräzise Instrumente, um Sternpositionen zu messen, noch bevor es Linsenfernrohre gab. Seine Messungen bildeten die Basis für Keplers Gesetze der Planetenbewegung. Winkelmessungen von Sternen werden typischerweise in Bogensekunden angegeben. Die Parallaxenmethode gehört zu den ältesten Techniken der Entfernungsbestimmung. Sie beruht auf der scheinbaren Verschiebung eines nahen Sterns gegenüber dem Hintergrund. Je näher ein Stern ist, desto größer ist seine Parallaxe. Bis ins 19. Jahrhundert war die Parallaxe nur für sehr nahe Sterne messbar. Friedrich Bessel gelang 1838 die erste präzise Messung der Parallaxe von 61 Cygni. Moderne Teleskope und Weltraummissionen erweitern den Messbereich enorm. Satelliten wie Hipparcos und Gaia haben die Genauigkeit revolutioniert. Gaia vermisst Positionen, Entfernungen und Eigenbewegungen von über einer Milliarde Sterne. Die Eigenbewegung beschreibt die scheinbare Wanderung eines Sterns am Himmel über Jahre. Sie liefert Informationen über die Dynamik der Milchstraße. Korrekturen für die Bewegung der Erde sind notwendig, um exakte Positionen zu erhalten. Die Aberration des Lichts beeinflusst ebenfalls die Messungen. Radialgeschwindigkeiten bestimmen die Bewegung entlang der Sichtlinie. Spektroskopische Methoden ergänzen die Entfernungsbestimmung. Leuchtkraftklassifikation und stellare Modelle liefern Entfernungen über größere Distanzen. Standardkerzen wie Cepheiden ermöglichen Messungen bis in andere Galaxien. Die Kosmische Distanzleiter baut auf mehreren Methoden auf. Astrometrische Messungen müssen atmosphärische Verzerrungen berücksichtigen. Adaptive Optik verbessert die Genauigkeit bodengestützter Teleskope. Genauigkeit auf Millibogensekunden-Ebene ist heute möglich. Vermessungen helfen, Sternhaufen und Galaxienstrukturen zu entdecken. Sie unterstützen auch die Suche nach nahen Begleitsternen und Exoplaneten. Kataloge wie Hipparcos oder Gaia enthalten Millionen von Sternen mit genauen Daten. Diese Daten sind essenziell für Navigation, Raumfahrt und astronomische Forschung. Sie ermöglichen präzise Berechnungen von Umlaufbahnen. Wissenschaftler können damit die Entstehung und Entwicklung der Milchstraße nachvollziehen. Die Vermessung von Sternen unterstützt auch die Kalibrierung von Teleskopen und Instrumenten. Neue Missionen werden noch höhere Präzision bringen. Damit können selbst Sterne in fernen Galaxien indirekt lokalisiert werden. So wächst unser Bild des Universums kontinuierlich. Die Vermessung von Sternpositionen und Entfernungen bleibt eine zentrale Säule der modernen Astronomie.

Vermessung der Sternpositionen

Die Vermessung der Sternpositionen ist ein zentraler Bestandteil der Astronomie. Sie ermöglicht die genaue Bestimmung der Lage eines Sterns am Himmel. Historisch wurden Sterne zunächst mit bloßem Auge und einfachen Himmelskarten beobachtet. Mit dem Fernrohr im 17. Jahrhundert stieg die Präzision erheblich. Tycho Brahe entwickelte hochpräzise Instrumente zur Winkelmessung von Sternen. Seine Daten bildeten die Grundlage für Keplers Planetengesetze. Sternpositionen werden heute in Rektaszension und Deklination angegeben. Diese Koordinaten entsprechen dem himmlischen Äquatorensystem. Rektaszension ist vergleichbar mit der geografischen Länge auf der Erde. Deklination entspricht der geografischen Breite. Die Positionsmessung muss die Eigenbewegung eines Sterns berücksichtigen. Eigenbewegung beschreibt die langsame Wanderung eines Sterns relativ zum Hintergrund. Die Bewegung der Erde um die Sonne verursacht die Parallaxe, die korrigiert werden muss. Auch die Aberration des Lichts beeinflusst die genaue Position. Satelliten wie Hipparcos und Gaia messen Sternpositionen mit Millibogensekunden-Präzision. Bodengestützte Teleskope verwenden adaptive Optik zur Korrektur atmosphärischer Effekte. Messungen werden in Sternkatalogen zusammengefasst. Diese Kataloge dienen der Navigation und astronomischen Forschung. Exakte Positionsdaten sind notwendig für die Berechnung von Umlaufbahnen und Beobachtungen von Doppelsternen. Die Vermessung der Sternpositionen ist somit eine Grundlage für die gesamte Astrometrie.

Vermessung der Entfernungen

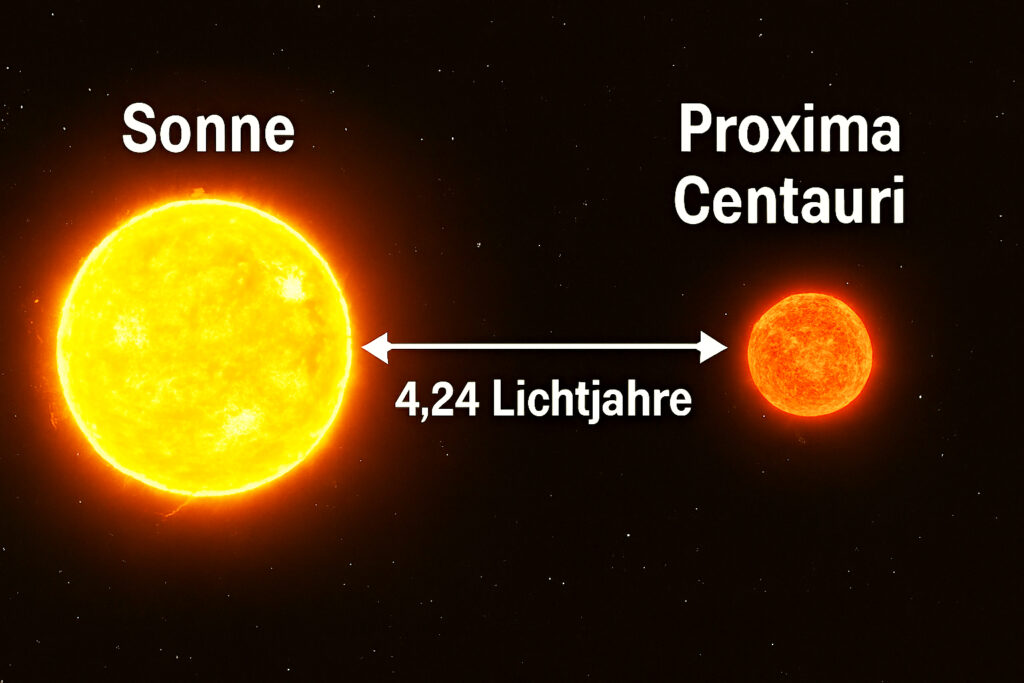

Die Vermessung der Entfernungen von Sternen ist eine zentrale Aufgabe der Astronomie. Sie ermöglicht die räumliche Verteilung der Sterne in der Milchstraße zu bestimmen. Die älteste Methode ist die Parallaxenmethode, die auf der scheinbaren Verschiebung eines Sterns beruht. Je näher ein Stern ist, desto größer erscheint seine Parallaxe. Friedrich Bessel gelang 1838 die erste präzise Parallaxenmessung von 61 Cygni. Parallaxenmessungen sind heute mit Satelliten wie Hipparcos und Gaia möglich. Diese Satelliten erreichen eine Genauigkeit von Millibogensekunden. Für weiter entfernte Sterne werden Standardkerzen verwendet. Dazu gehören Cepheiden, deren Helligkeit periodisch schwankt. Aus der Helligkeit lässt sich die absolute Leuchtkraft berechnen. Vergleicht man die absolute mit der scheinbaren Helligkeit, kann die Distanz bestimmt werden. Auch RR-Lyrae-Sterne dienen als Standardkerzen. Für Galaxien kommen Supernovae vom Typ Ia zum Einsatz. Die Kosmische Distanzleiter kombiniert mehrere Methoden, um Entfernungen im Universum zu messen. Spektroskopische Parallaxe nutzt die Klassifikation von Sternen zur Entfernungsbestimmung. Trigonometrische Parallaxe liefert direkte geometrische Entfernungen. Korrekturen für interstellaren Staub sind notwendig. Die Messungen helfen, die Größe und Form der Milchstraße zu bestimmen. Sie sind Grundlage für Modelle der Sternentstehung und Galaxienentwicklung. Die Vermessung der Entfernungen ist somit essenziell für das Verständnis des Universums.

Die Messung der immensen Entfernungen im Universum erfordert eine Abfolge von Methoden, die als die Kosmische Entfernungsleiter bezeichnet werden. Die Parallaxe bildet die unterste und genaueste Stufe.

1. Trigonometrische Parallaxe (Für nahe Sterne)

Dies ist die direkteste und genaueste Methode zur Messung naher Sterne.

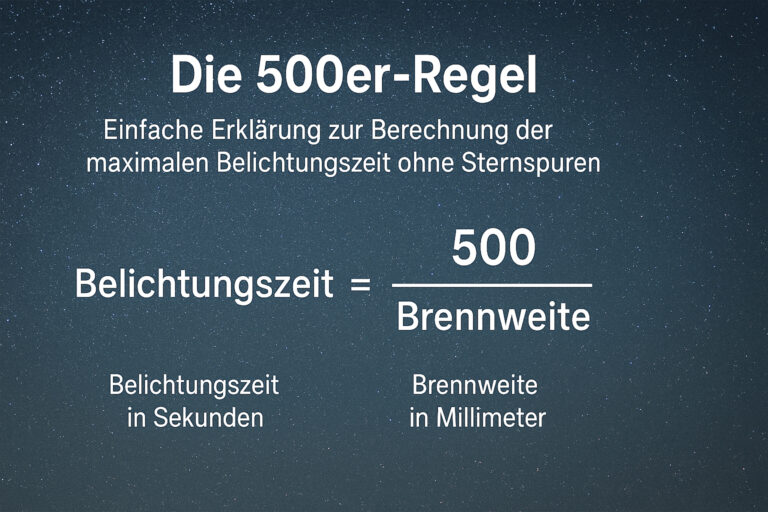

- Prinzip: Man misst die scheinbare Verschiebung der Position eines Sterns, wenn die Erde die Sonne auf ihrer Umlaufbahn in sechs Monaten umrundet hat.

- Basislinie: Die Basis des Messdreiecks ist der Durchmesser der Erdumlaufbahn (2 AU≈300 Millionen km).

- Messgröße: Die Parallaxe (p) ist der halbe Winkel der Verschiebung (gemessen in Bogensekunden).

- Einheit: Die Einheit Parsec (pc) leitet sich direkt von dieser Methode ab: Ein Stern ist genau 1 pc entfernt, wenn seine Parallaxe 1 Bogensekunde beträgt. D [pc]=1/p [arcsec]

- Reichweite: Diese Methode wurde durch die Gaia-Mission revolutioniert, die Parallaxen bis in eine Entfernung von etwa 30.000 Lichtjahren (ca. 10 kpc) präzise messen kann.

2. Standardkerzen (Für weite Entfernungen)

Für Sterne, die zu weit entfernt sind, um ihre Parallaxe zu messen, verwendet man Objekte mit einer bekannten absoluten Helligkeit (Leuchtkraft). Sie dienen als „Standardkerzen“.

- Prinzip: Man vergleicht die bekannte absolute Helligkeit (M) eines Objekts mit seiner gemessenen scheinbaren Helligkeit (m). Je schwächer ein Objekt erscheint, desto weiter ist es entfernt. m−M=5⋅log10(D [pc])−5

- Wichtige Standardkerzen:

- Cepheiden: Pulsierende Riesensterne, deren Periodenlänge direkt mit ihrer Leuchtkraft korreliert (Perioden-Leuchtkraft-Beziehung). Sie werden zur Messung von Entfernungen in benachbarten Galaxien verwendet.

- Typ Ia Supernovae: Explosionen von Weißen Zwergen, die immer fast die gleiche maximale absolute Helligkeit erreichen. Sie werden zur Vermessung des Universums bis zu den größten Entfernungen verwendet.

Die Gaia-Mission der ESA

Die Gaia-Mission ist eine Weltraummission der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Ihr Ziel ist die präzise Vermessung von über einer Milliarde Sterne in unserer Milchstraße. Gaia startete am 19. Dezember 2013. Sie befindet sich im Lagrange-Punkt L2, etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Von dort kann sie den Himmel ungestört beobachten. Die Mission misst Sternpositionen, Entfernungen und Eigenbewegungen. Zusätzlich erfasst Gaia Helligkeiten und Farben der Sterne. Die Daten erlauben die Erstellung eines hochpräzisen dreidimensionalen Sternkatalogs. Gaia kann auch Doppelsterne und veränderliche Sterne erkennen. Die Radialgeschwindigkeit von Millionen Sternen wird ebenfalls gemessen. Mit diesen Daten lassen sich Bewegungen der Milchstraße analysieren. Gaia trägt zur Entdeckung neuer Exoplaneten bei. Sie kann auch Asteroiden im Sonnensystem beobachten. Die Mission verbessert unser Wissen über die Sternentstehung. Sie liefert Informationen über Sternpopulationen in der Milchstraße. Gaia-Daten ermöglichen präzise Tests der Gravitationstheorien. Die Messgenauigkeit erreicht Millibogensekunden. Wissenschaftler weltweit nutzen die Daten für zahlreiche Studien. Gaia ist ein Nachfolger der Hipparcos-Mission. Die Mission liefert fundamentale Daten für die moderne Astrometrie und Kosmologie.

Die Milchstraßen-Kartierung

Gaia misst die Position, Entfernung, Bewegung und Helligkeit von fast zwei Milliarden Himmelskörpern – das entspricht etwa einem Prozent der Sterne in unserer Galaxie.

| Messgröße | Bedeutung |

| Position | Genaue Rektaszension und Deklination. |

| Entfernung | Durch die Parallaxe mit höchster Präzision (bis zu 30.000 Lichtjahren). |

| Eigenbewegung | Die Geschwindigkeit, mit der sich Sterne über den Himmel bewegen. |

| Radialgeschwindigkeit | Die Geschwindigkeit, mit der sich Sterne von uns wegbewegen oder auf uns zubewegen (ermittelt aus Spektren). |

| Helligkeit/Farbe | Bestimmung physikalischer Eigenschaften (Temperatur, Zusammensetzung). |