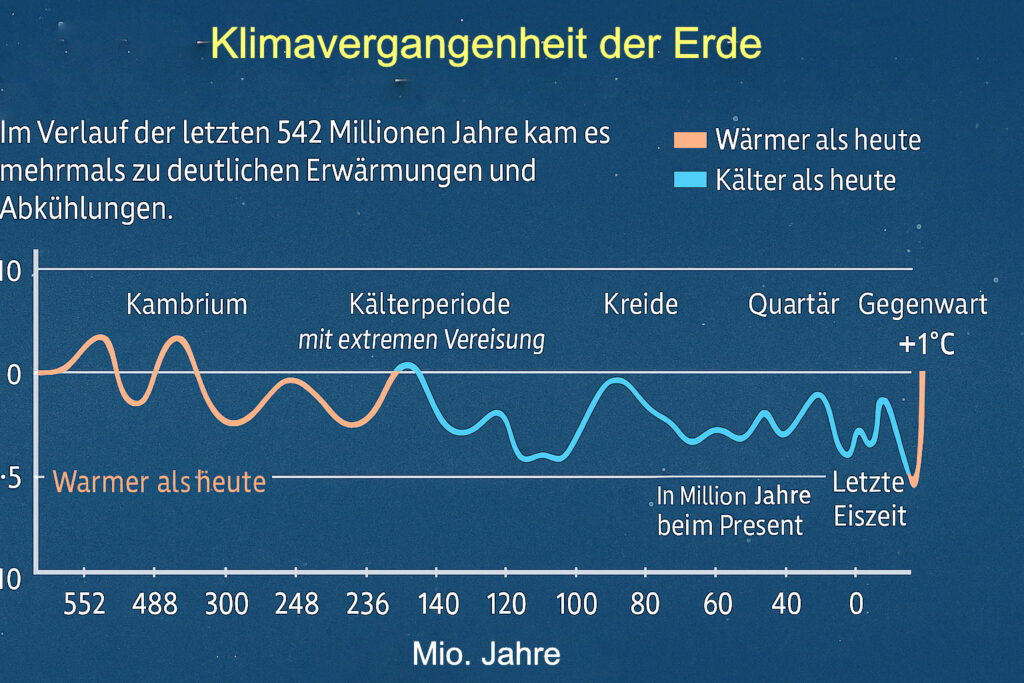

Klimavergangenheit der Erde – Klimaschwankungen über Jahrmilliarden

Die Klimavergangenheit der Erde ist eine faszinierende Chronik von Veränderungen, die über Milliarden von Jahren stattfanden und das Leben auf unserem Planeten maßgeblich prägten. In der frühen Erdgeschichte, dem Hadeikum vor etwa 4,6 bis 4,0 Milliarden Jahren, war die Erde von extrem hohen Temperaturen und intensiver vulkanischer Aktivität geprägt, wodurch eine dichte, toxische Atmosphäre entstand. Im Archaikum, vor rund 4,0 bis 2,5 Milliarden Jahren, stabilisierte sich die Erdkruste allmählich, und erste primitive Lebensformen tauchten auf, wobei die Klimabedingungen weiterhin heiß und unwirtlich blieben. Während des Proterozoikums vor 2,5 bis 0,54 Milliarden Jahren kam es zu dramatischen Veränderungen, einschließlich der sogenannten Schneeball-Erde-Episoden, in denen vermutlich fast die gesamte Erdoberfläche von Eis bedeckt war. Diese Kaltzeiten könnten durch Veränderungen in der Atmosphäre und der Sonneneinstrahlung ausgelöst worden sein und hatten tiefgreifende Auswirkungen auf die Entwicklung des Lebens. Im Phanerozoikum, beginnend vor etwa 540 Millionen Jahren, stieg die Vielfalt des Lebens rasant an, während die Klimabedingungen weiterhin schwankten. Während des Kambriums und Ordoviziums dominierten warme, feuchte Klimabedingungen, die die Entwicklung mariner Ökosysteme begünstigten. Gegen Ende des Ordoviziums kam es jedoch zu einer massiven Abkühlung, die eine der ersten großen Eiszeiten der Erdgeschichte einleitete. Im Silur und Devon setzte eine erneute Erwärmung ein, die die Ausbreitung der Pflanzen an Land und die Entwicklung komplexer Lebensformen unterstützte. Das Karbon war durch umfangreiche Tropenwälder gekennzeichnet, die große Mengen Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre aufnahmen und damit zur Abkühlung des Klimas beitrugen. Dies führte im späten Karbon zu einer ausgeprägten Eiszeit, besonders auf den südlichen Kontinenten. Im Perm stiegen die Temperaturen wieder an, begleitet von ariden Bedingungen in weiten Teilen der Kontinente, die zu massiven Änderungen in den Ökosystemen führten. Der Übergang ins Mesozoikum brachte eine generelle Erwärmung mit sich, wodurch die Dinosaurier aufblühten und die Vegetation weite Teile der Erde bedeckte. Die Trias war geprägt von wechselhaften Klimabedingungen, wobei trockene Regionen und subtropische Feuchtgebiete nebeneinander existierten. Im Jura herrschten relativ gleichmäßige, warme Temperaturen, die das Wachstum dichter Wälder und die Entwicklung großer Meeresreptilien förderten. Die Kreidezeit setzte diese Wärme fort, obwohl gegen Ende ein allmählicher Rückgang der globalen Temperaturen einsetzte, verbunden mit tektonischen Veränderungen und Meeresspiegelschwankungen. Die Massenauslöschung an der Kreide-Paläogen-Grenze veränderte die Zusammensetzung der Flora und Fauna und leitete das Känozoikum ein. Im Paläozän und Eozän waren die globalen Temperaturen hoch, wodurch subtropische Bedingungen bis in höhere Breiten reichten und viele heute tropische Arten eine größere geographische Ausdehnung hatten. Im Oligozän setzte eine merkliche Abkühlung ein, begleitet von der Bildung der ersten größeren Polkappen in der Antarktis. Während des Miozäns wechselten Warm- und Kaltphasen, die durch tektonische Veränderungen, Ozeanströmungen und atmosphärische CO₂-Konzentrationen beeinflusst wurden. Das Pliozän war eine Zeit relativer Erwärmung, in der die Vorläufer menschlicher Arten auftraten. Im Pleistozän begannen die wiederkehrenden Eiszeiten, geprägt von den Zyklen der Milanković-Einflüsse auf die Erdumlaufbahn, die große Gletscher auf die Kontinente brachten. Während dieser Eiszeiten schwankte das Klima zwischen extrem kalten Glazialen und wärmeren Interglazialen, die jeweils mehrere tausend Jahre dauerten. Die Vegetation und Tierwelt passten sich diesen Schwankungen an, wobei Arten oft große Gebiete verließen oder sich anpassten. Die jüngste Eiszeit endete vor etwa 11.700 Jahren, was den Beginn des Holozäns markierte, einer warmen Epoche, die stabile Bedingungen für die Entwicklung menschlicher Zivilisationen bot. In den letzten Jahrtausenden hat sich das Klima der Erde in bemerkenswerter Weise stabilisiert, doch regionale Unterschiede und natürliche Schwankungen blieben bestehen. Paläoklimatologische Forschungen zeigen, dass Vulkanausbrüche, Sonnenaktivität und Ozeanzyklen das Klima stark beeinflussten. Eisbohrkerne und Sedimentproben liefern dabei wichtige Informationen über vergangene Temperaturen, Niederschläge und atmosphärische Zusammensetzungen. Die Analyse von Fossilien zeigt, dass sich die Artenvielfalt parallel zu den Klimaveränderungen entwickelte und ausbreitete. Auch die Zusammensetzung der Atmosphäre, insbesondere der Gehalt an Kohlendioxid und Methan, spielte eine entscheidende Rolle bei der Steuerung des globalen Klimas. Die Verschiebung der Kontinente und die Entstehung von Gebirgen veränderten die Wind- und Meeresströmungen, was wiederum das regionale und globale Klima beeinflusste. Durch die Kombination aus geologischen und biologischen Indikatoren lassen sich Klimamodelle für vergangene Erdzeitalter rekonstruieren. Die Klimavergangenheit zeigt, dass die Erde schon immer dynamischen Veränderungen unterlag, die von natürlichen Kräften gesteuert wurden. Sie macht deutlich, dass selbst kleine Veränderungen in den atmosphärischen Bedingungen langfristige Auswirkungen auf Ökosysteme haben können. Die heutige Erwärmung durch menschliche Aktivitäten wird im Vergleich zu natürlichen Schwankungen beschleunigt, doch das Verständnis der Erdgeschichte hilft, zukünftige Entwicklungen einzuschätzen. Insgesamt verdeutlicht die Klimavergangenheit der Erde, dass unser Planet ein komplexes, sich ständig veränderndes System ist, in dem Klima, Geologie und Leben eng miteinander verknüpft sind.

Detaillierte Informationen zur Klimavergangenheit der Erde

1. Frühzeit der Erde

Im Hadeikum vor etwa 4,6 bis 4,0 Milliarden Jahren war die Erde extrem heiß, vulkanisch aktiv und von einer dichten, giftigen Atmosphäre umgeben. Es gab noch kein flüssiges Wasser auf der Oberfläche, und lebensfreundliche Bedingungen existierten nicht. Im Archaikum stabilisierte sich die Erdkruste langsam, erste primitive Lebensformen entstanden, und die Ozeane begannen, sich zu bilden. Die Temperaturen blieben hoch, aber die Atmosphäre wurde allmählich sauerstoffreicher, was die Grundlage für spätere Lebensformen schuf.

2. Proterozoikum (2,5–0,54 Milliarden Jahre)

Während des Proterozoikums kam es zu bedeutenden klimatischen Schwankungen. Mehrere Eiszeiten führten möglicherweise zu einer vollständigen Vereisung der Erdoberfläche, den sogenannten Schneeball-Erde-Episoden. Diese Kaltzeiten könnten durch tektonische Veränderungen und Schwankungen in der Sonnenintensität ausgelöst worden sein. Parallel dazu stieg der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre, was komplexere Lebensformen begünstigte. Klimatische Extreme formten die Landschaften und beeinflussten die evolutionäre Entwicklung der Organismen.

3. Phanerozoikum (540 Millionen Jahre bis heute)

3.1 Paläozoikum

Im Kambrium und Ordovizium herrschten überwiegend warme, feuchte Bedingungen, die die Entstehung mariner Lebensformen begünstigten. Gegen Ende des Ordoviziums trat eine starke Abkühlung ein, eine der ersten großen Eiszeiten der Erdgeschichte. Im Silur und Devon setzte wieder eine Erwärmung ein, wodurch Pflanzen das Land erobern konnten. Das Karbon war geprägt von riesigen Tropenwäldern, die Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnahmen und das Klima abkühlten. Späte Eiszeiten im Karbon und aride Bedingungen im Perm führten zu massiven Veränderungen der Lebensräume.

3.2 Mesozoikum

Das Mesozoikum begann mit der Trias, die von wechselhaften Klimazonen geprägt war, in denen trockene Gebiete und subtropische Feuchtgebiete nebeneinander existierten. Im Jura herrschten gleichmäßige, warme Temperaturen, die dichte Wälder und große marine Lebensräume unterstützten. Die Kreidezeit setzte diese Wärme fort, obwohl gegen Ende ein langsamer Rückgang der globalen Temperaturen begann. Tektonische Veränderungen und Meeresspiegelschwankungen beeinflussten die regionalen Klimabedingungen. Die Massenauslöschung an der Kreide-Paläogen-Grenze veränderte Flora und Fauna nachhaltig.

3.3 Känozoikum

Das Paläozän und Eozän waren durch hohe Temperaturen gekennzeichnet, tropische Bedingungen reichten weit in höhere Breiten. Im Oligozän begann die Abkühlung, was zur Bildung der Antarktischen Polkappen führte. Während des Miozäns wechselten Warm- und Kaltphasen, beeinflusst durch tektonische Prozesse, Meeresströmungen und CO₂-Konzentrationen. Das Pliozän war eine Phase relativer Erwärmung, während im Pleistozän wiederkehrende Eiszeiten durch Milanković-Zyklen große Gletscher formten. Das Holozän brachte eine stabile Warmzeit, die die Entwicklung menschlicher Zivilisationen ermöglichte.

4. Methoden zur Rekonstruktion vergangener Klimata

Eisbohrkerne liefern Informationen über vergangene Temperaturen, CO₂- und Methankonzentrationen. Sedimentablagerungen in Seen, Meeren und Ozeanen geben Hinweise auf Niederschläge und Vegetationsverhältnisse. Fossilien zeigen, welche Pflanzen- und Tierarten in bestimmten Klimazonen existierten. Geologische Strukturen wie Gebirge und Kontinentalverschiebungen beeinflussten die Ozean- und Luftströmungen, was wiederum das Klima steuerte.

5. Einflussfaktoren auf das Klima

Kontinentalverschiebungen veränderten die Meeresströmungen und führten zu unterschiedlichen regionalen Klimazonen. Vulkanismus setzte große Mengen Treibhausgase frei und löste kurzzeitige Erwärmungen oder Abkühlungen aus. Sonnenaktivität beeinflusste die globale Temperatur über lange Zeiträume. Die Zusammensetzung der Atmosphäre, insbesondere CO₂ und Methan, steuerte die Treibhauswirkung und damit die globale Wärmebilanz. Ozeanströmungen transportierten Wärme und beeinflussten Niederschlag und Wetterphänomene.

6. Bedeutung der Klimageschichte

Die Klimageschichte zeigt, dass sich Flora und Fauna kontinuierlich an wechselnde Bedingungen anpassen mussten. Natürliche Klimaschwankungen führten zu Migrationen, Anpassungen und Aussterbeereignissen. Langfristige Veränderungen beeinflussten Ökosysteme und Biodiversität. Die Kenntnis vergangener Klimata hilft, die heutige, durch Menschen beschleunigte Erwärmung einzuordnen und zukünftige Entwicklungen abzuschätzen.

Temperaturen in den verschiedenen geologischen Epochen

Hadeikum (4,6–4,0 Mrd. Jahre)

- Extrem heiß, Oberflächentemperaturen vermutlich >100 °C

- Oberfläche größtenteils Magma, keine flüssigen Ozeane am Anfang

Archaikum (4,0–2,5 Mrd. Jahre)

- Sehr heiß, ca. 70–80 °C

- Erste Ozeane, instabile Atmosphäre, kaum Lebensfreundlich

Proterozoikum (2,5–0,54 Mrd. Jahre)

- Stark schwankend, von extrem kalt („Schneeball-Erde“ ca. −50 °C) bis heiß (bis 50 °C)

- Gletscherphasen und tropische Warmzeiten wechseln

Kambrium (540–485 Mio. Jahre)

- Warmes Klima, 20–25 °C globaler Mittelwert

- Meere relativ flach, tropische Bedingungen weit verbreitet

Ordovizium (485–444 Mio. Jahre)

- Anfang warm (20–22 °C), gegen Ende starke Abkühlung (Gletscherbildung, bis 0 °C in polaren Regionen)

Silur (444–419 Mio. Jahre)

- Mäßig warm, 15–20 °C, Stabilisierung des Klimas nach Eiszeit

Devon (419–359 Mio. Jahre)

- Warmes, feuchtes Klima, 18–22 °C

- Tropische Pflanzen breiten sich an Land aus

Karbon (359–299 Mio. Jahre)

- Warm und feucht (25 °C) in Tropen, Eiszeiten in Südpolregionen

- Bildung von Kohleflözen in üppigen Wäldern

Perm (299–252 Mio. Jahre)

- Anfang warm (20–25 °C), später trocken und heiß (aride Bedingungen 30–35 °C)

- Bildung von Wüsten und Trockenzonen

Trias (252–201 Mio. Jahre)

- Trockenes, warmes Klima, 25–30 °C global

- Tropische und subtropische Bedingungen

Jura (201–145 Mio. Jahre)

- Warmes, feuchtes Klima, 22–28 °C

- Wälder aus Nadelbäumen und Farne dominierten

Kreide (145–66 Mio. Jahre)

- Sehr warm, 25–30 °C

- Subtropische Bedingungen bis in hohe Breiten

Paläozän (66–56 Mio. Jahre)

- Warm, 20–25 °C

- Erholung nach Kreide-Aussterbeereignis

Eozän (56–34 Mio. Jahre)

- Sehr warm, 22–28 °C

- Tropische Wälder in hohen Breiten

Oligozän (34–23 Mio. Jahre)

- Beginnende Abkühlung, 15–20 °C

- Bildung der Antarktischen Polkappen

Miozän (23–5,3 Mio. Jahre)

- Wechselndes Klima, 14–22 °C

- Warm-Kalt-Phasen, regionale Unterschiede

Pliozän (5,3–2,6 Mio. Jahre)

- Mäßig warm, 14–20 °C

- Frühmenschliche Entwicklung, Ausbreitung von Graslandschaften

Pleistozän (2,6 Mio.–11.700 Jahre)

- Wechsel zwischen Eiszeiten und Interglazialen

- Glaziale Perioden: −5 °C bis 5 °C global

- Interglaziale: 12–15 °C

Holozän (11.700 Jahre bis heute)

- Warm, stabil, 14–16 °C globaler Mittelwert

- Ermöglicht Landwirtschaft und menschliche Zivilisation

Tabelle mit den durchschnittlichen globalen Temperaturen und den klimatischen Bedingungen für jede geologische Epoche:

| Epoche | Zeitraum | Durchschnittliche Temperatur | Klimatische Bedingungen |

|---|---|---|---|

| Hadeikum | 4,6–4,0 Mrd. Jahre | >100°C | Extrem heiß, keine flüssigen Ozeane, vulkanische Aktivität |

| Archaikum | 4,0–2,5 Mrd. Jahre | ca. 70–80°C | Sehr heiß, erste Ozeane und primitive Lebensformen |

| Proterozoikum | 2,5–0,54 Mrd. Jahre | 50°C (schwankend, Schneeball-Erde bis −50°C) | Schwankend, von heiß bis extrem kalt, Schneeball-Erde-Episoden |

| Kambrium | 540–485 Mio. Jahre | 20–25°C | Warmes Klima, tropische Bedingungen, Entwicklung mariner Lebensformen |

| Ordovizium | 485–444 Mio. Jahre | 20–22°C (Abkühlung zum Ende) | Anfangs warm, später Eiszeiten mit starken Abkühlungen |

| Silur | 444–419 Mio. Jahre | 15–20°C | Mäßig warm, Stabilisierung nach Eiszeit |

| Devon | 419–359 Mio. Jahre | 18–22°C | Warm und feucht, Pflanzen erobern das Land |

| Karbon | 359–299 Mio. Jahre | ca. 25°C in den Tropen | Tropische Wälder, Kohlenstoffsenken, zeitweise Eiszeiten |

| Perm | 299–252 Mio. Jahre | 20–35°C | Späte Aridität, trockene und heiße Bedingungen |

| Trias | 252–201 Mio. Jahre | 25–30°C | Trocken und warm, tropische Bedingungen |

| Jura | 201–145 Mio. Jahre | 22–28°C | Warm und feucht, dichte Wälder, frühe Dinosaurier |

| Kreide | 145–66 Mio. Jahre | 25–30°C | Sehr warm, subtropische Bedingungen weit in hohe Breiten |

| Paläozän | 66–56 Mio. Jahre | 20–25°C | Warm, frühe Erholung nach dem Kreide-Aussterbeereignis |

| Eozän | 56–34 Mio. Jahre | 22–28°C | Sehr warm, tropische Wälder auch in hohen Breiten |

| Oligozän | 34–23 Mio. Jahre | 15–20°C | Beginn der Abkühlung, Bildung der antarktischen Polkappen |

| Miozän | 23–5,3 Mio. Jahre | 14–22°C | Wechsel von Warm- und Kaltphasen, Klima regional unterschiedlich |

| Pliozän | 5,3–2,6 Mio. Jahre | 14–20°C | Relativ warm, frühe Entwicklung des Menschen, Ausbreitung von Graslandschaften |

| Pleistozän | 2,6 Mio.–11.700 Jahre | −5°C bis 5°C (Glazial) / 12–15°C (Interglazial) | Wechsel zwischen Eiszeiten und Warmperioden |

| Holozän | 11.700 Jahre bis heute | 14–16°C | Stabil, Warmzeit, Bedingungen für menschliche Zivilisationen |