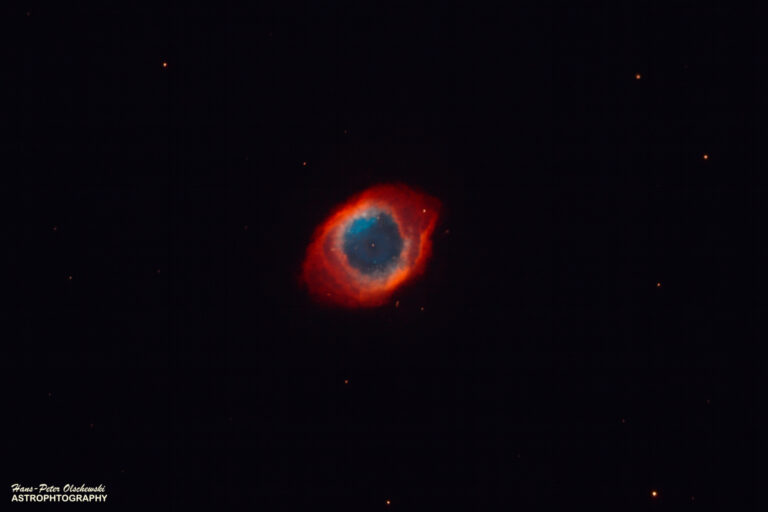

Jupiter’s großer roter Fleck – Ein Sturm größer als die Erde

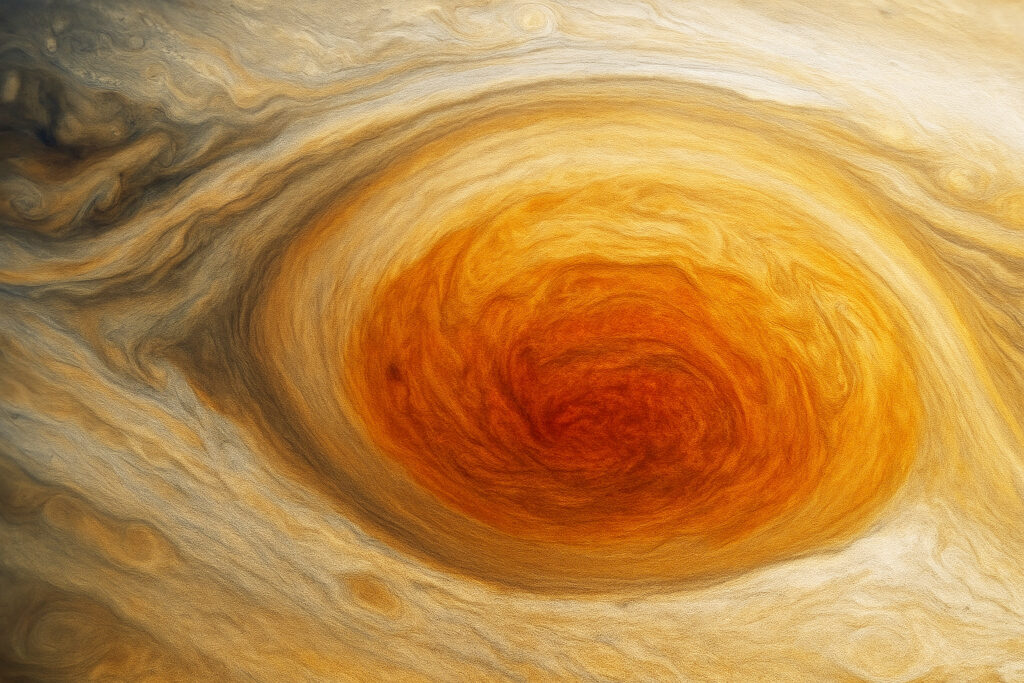

Der Große Rote Fleck ist eines der auffälligsten und bekanntesten Merkmale des Planeten Jupiter. Es handelt sich um einen gigantischen Wirbelsturm, der seit Jahrhunderten in der Atmosphäre des Gasriesen tobt. Seine rötliche Färbung und seine enorme Ausdehnung machen ihn zu einem markanten Symbol für die Dynamik und die Kräfteverhältnisse in der Jupiteratmosphäre. Schon früh weckte dieser Wirbel die Aufmerksamkeit der Astronomen, da er in einfachen Teleskopen deutlich sichtbar ist. Heute gilt der Große Rote Fleck als eines der bestuntersuchten Phänomene außerhalb der Erde. Seine Beständigkeit über Jahrhunderte hinweg macht ihn einzigartig unter den bekannten Stürmen im Sonnensystem. Während irdische Wirbelstürme nur Tage oder Wochen andauern, übertrifft der Große Rote Fleck jede Vorstellung menschlicher Maßstäbe. Seine Größe reicht aus, um mehrere Erden nebeneinander in ihn hineinzulegen. Durch diese Dimensionen ist er für Wissenschaftler ein ideales Studienobjekt, um atmosphärische Prozesse auf Gasplaneten besser zu verstehen. Die markante rote Farbe fasziniert dabei ebenso wie die Frage, warum der Wirbelsturm überhaupt so langlebig ist. Forscher betrachten den Großen Roten Fleck als eine Art Labor, in dem die Kräfte der Natur unter extremen Bedingungen wirken. Die Gasbewegungen, die chemische Zusammensetzung und die Energiequellen des Sturms sind Gegenstand intensiver Forschung. Mit modernen Raumsonden wie Juno ist es gelungen, bisher unerreichte Einblicke in seine Struktur zu gewinnen. Der Fleck dient auch als Vergleichsobjekt, um Sturmsysteme auf der Erde in einem größeren Kontext zu verstehen. Für die Öffentlichkeit ist er längst ein Symbol für die Schönheit und Gewaltigkeit des Weltalls geworden. Viele Darstellungen von Jupiter, ob in Lehrbüchern, Kunstdrucken oder Simulationen, zeigen den Fleck als zentrales Detail. Er ist ein Paradebeispiel dafür, wie faszinierend Planetenforschung sein kann. Die Geschichte seiner Erforschung spiegelt zugleich die Entwicklung der Astronomie wider, von einfachen Linsen bis zu hochauflösenden Instrumenten im Orbit. Immer wieder wird diskutiert, ob der Fleck eines Tages verschwinden könnte. Die Schrumpfung, die seit dem 19. Jahrhundert beobachtet wird, deutet tatsächlich auf langfristige Veränderungen hin. Dennoch ist bislang unklar, wie lange der Wirbel noch existieren wird. Diese Unsicherheit trägt zusätzlich zu seiner Faszination bei. Der Fleck ist ein Sinnbild für Wandel und Beständigkeit zugleich. Er zeigt, dass das Sonnensystem kein starres Gebilde ist, sondern voller Dynamik steckt. In gewisser Weise symbolisiert der Große Rote Fleck auch den Forscherdrang des Menschen, denn er fordert ständig neue Erklärungen heraus. Die Debatte über die Ursachen seiner Farbe, seine Energiequellen und seine mögliche Zukunft ist bis heute lebendig. So wird der Fleck zu einem Verbindungsglied zwischen wissenschaftlicher Neugier und ästhetischem Staunen. Ohne ihn wäre das Bild von Jupiter nur halb so eindrucksvoll. Der Große Rote Fleck bleibt damit ein Schlüsselobjekt für die Erforschung unseres Sonnensystems.

Entdeckung und Beobachtungsgeschichte

Die ersten gesicherten Beobachtungen des Großen Roten Flecks stammen aus dem 17. Jahrhundert. Der englische Astronom Robert Hooke berichtete 1664 von einer auffälligen Struktur auf der Jupiteroberfläche, die möglicherweise bereits den Fleck darstellte. Kurz darauf bestätigte Giovanni Cassini ähnliche Beobachtungen und beschrieb über viele Jahre hinweg ein langlebiges Gebilde. Die Deutung dieser frühen Sichtungen ist jedoch nicht ganz eindeutig, da die damaligen Teleskope nur begrenzte Auflösung boten. Erst im 19. Jahrhundert wurde klar, dass es sich tatsächlich um einen langlebigen Wirbelsturm handelt. Ab diesem Zeitpunkt begann eine systematische Beobachtung, die bis heute andauert. Mit den Fortschritten der Optik im 19. und 20. Jahrhundert konnten immer genauere Details erkannt werden. Amateurastronomen leisteten dabei einen wichtigen Beitrag, da sie über Jahre hinweg kontinuierliche Aufzeichnungen anfertigten. Die Entdeckung der Fotografie eröffnete neue Möglichkeiten, den Fleck dauerhaft zu dokumentieren. Später folgte die Nutzung von Farbaufnahmen, die die charakteristische rötliche Tönung festhielten. Ab den 1970er Jahren brachten Raumsonden wie Pioneer 10 und 11 erstmals Nahaufnahmen vom Jupiter. Die Voyager-Sonden lieferten dann spektakuläre Bilder, die den Fleck in bisher unerreichter Schärfe zeigten. Mit dem Hubble-Weltraumteleskop konnte seit den 1990er Jahren eine regelmäßige Beobachtung aus dem Erdorbit erfolgen. Hubble ermöglichte eine lückenlose Dokumentation seiner Veränderungen über Jahrzehnte. Den bisher tiefsten Einblick lieferte jedoch die Juno-Sonde, die seit 2016 den Jupiter umkreist. Ihre Messungen von Magnetfeldern, Strömungen und chemischen Zusammensetzungen haben neue Rätsel aufgeworfen. Die Beobachtungsgeschichte zeigt, dass der Fleck ein Forschungsobjekt ist, das sich über Jahrhunderte hinweg an die Entwicklung der Technik anpasst. Er ist damit ein Bindeglied zwischen den ersten Teleskoppionieren und der modernen Raumfahrt.

Physikalische Eigenschaften

Der Große Rote Fleck ist ein gewaltiger Hochdruckwirbel in der südlichen Hemisphäre Jupiters. Seine Ausmaße betragen heute rund 16.000 Kilometer in der Länge, was etwa dem Durchmesser der Erde entspricht. Noch im 19. Jahrhundert war er mehr als doppelt so groß und konnte drei Erden nebeneinander aufnehmen. Die Wolken, die den Fleck bilden, ragen mehrere Dutzend Kilometer über die umgebende Atmosphäre hinaus. In seiner Tiefe reichen die Strömungen vermutlich hunderte Kilometer in das Gas des Planeten hinein. Die Windgeschwindigkeiten im Fleck erreichen bis zu 500 Kilometer pro Stunde. Damit ist er weit kräftiger als jeder Wirbelsturm auf der Erde. Die Form des Flecks ist oval und verändert sich ständig leicht. Seine Farbe schwankt zwischen intensivem Rot, Orange und manchmal einem blassen Gelb. Die Ursachen dieser Färbung sind noch nicht endgültig geklärt. Wahrscheinlich spielen chemische Reaktionen von Ammoniak, Phosphor und anderen Molekülen in der oberen Atmosphäre eine Rolle. Auch die Einwirkung von ultraviolettem Sonnenlicht könnte die Farbstoffe verändern. Auffällig ist, dass die Intensität der Färbung mit der Zeit variiert. Neben der Farbe verändern sich auch Größe und Ausrichtung des Flecks. Die umgebenden Wolkenbänder beeinflussen seine Form durch ihre starken zonalen Winde. Durch die Unterschiede in Geschwindigkeit und Richtung der Nachbarströmungen wird der Fleck stabilisiert, aber auch deformiert. In seinem Zentrum herrscht ein Hochdruckgebiet, während die äußeren Bereiche von entgegengesetzten Strömungen geprägt sind. Dies führt zu einer enormen Energieumsetzung innerhalb des Wirbels. Insgesamt zeigt der Große Rote Fleck ein komplexes Zusammenspiel aus Strömungsdynamik, Chemie und Energiehaushalt, das ihn zu einem einzigartigen atmosphärischen Phänomen macht.

Dynamik und Entstehung

Der Große Rote Fleck ist das Ergebnis eines gigantischen Wirbelsystems, das sich in den oberen Atmosphärenschichten Jupiters gebildet hat. Anders als auf der Erde gibt es auf Jupiter keine feste Oberfläche, an der Stürme auslaufen könnten. Stattdessen kreisen die Gasströmungen ungehindert um den Planeten und verstärken die Wirbelbewegungen. Der Fleck liegt eingebettet zwischen zwei mächtigen Strömungsbändern, die sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Diese sogenannten zonalen Winde erzeugen Scherkräfte, die den Wirbel stabilisieren. Der Sturm wird dadurch quasi in seiner Position fixiert, sodass er nicht über die gesamte Planetenkugel wandert. Im Inneren des Wirbels bilden sich Konvektionsströmungen, bei denen heiße Gase aus tieferen Schichten aufsteigen und kühlere absinken. Dieses System sorgt für eine ständige Energiezufuhr. Viele Forscher vermuten, dass der Fleck durch die Vereinigung mehrerer kleinerer Wirbelstürme entstanden ist. Auf Jupiter treten solche kleineren Wirbel regelmäßig auf und können sich gegenseitig verschlingen. Die enorme Langlebigkeit des Großen Roten Flecks ist damit erklärbar, dass er ständig durch neue Energie aus den Nachbarströmungen gespeist wird. Ein weiteres Rätsel ist die rote Farbe des Sturms. Manche Hypothesen gehen davon aus, dass chemische Reaktionen von Ammoniak mit anderen Molekülen Farbstoffe erzeugen. Andere sehen den Einfluss von ultravioletter Strahlung der Sonne als entscheidend. Wahrscheinlich spielen mehrere Faktoren zusammen, die im oberen Atmosphärenbereich wirksam sind. Auch der Einfluss von vertikalen Strömungen, die Material aus tieferen Schichten nach oben transportieren, könnte eine Rolle spielen. So wird der Große Rote Fleck zu einem einzigartigen Labor für Atmosphärenforschung. Seine Dynamik zeigt, wie mächtig Strömungsprozesse ohne feste Grenze wie eine Erdoberfläche sein können. Die Entstehung und das Fortbestehen des Flecks sind bis heute Gegenstand intensiver Untersuchungen.

Veränderungen im Laufe der Zeit

Seit dem 19. Jahrhundert ist bekannt, dass der Große Rote Fleck langsam schrumpft. Damals hatte er eine Länge von über 40.000 Kilometern, während er heute nur noch rund 16.000 Kilometer misst. Damit hat er in etwa zwei Drittel seiner ursprünglichen Größe verloren. Auch die Form hat sich im Laufe der Zeit verändert. Aus einer länglichen Ellipse ist ein kompakterer, fast runder Wirbel geworden. Die Farbe unterliegt ebenfalls starken Schwankungen. Mal erscheint der Fleck tiefrot, mal eher blass orange oder fast weißlich. Diese Veränderungen hängen möglicherweise mit der Höhe der Wolken und der Intensität chemischer Prozesse zusammen. Astronomen haben zudem bemerkt, dass die Geschwindigkeit der Strömungen im Fleck sich leicht verändert. In Phasen intensiver Färbung scheinen auch die Windgeschwindigkeiten besonders hoch zu sein. Seit dem Beginn der Raumfahrt gibt es deutlich genauere Messungen. Die Voyager-Sonden stellten in den 1970er Jahren eine noch größere Ausdehnung fest als heute. Mit dem Hubble-Teleskop konnte die kontinuierliche Verkleinerung über Jahrzehnte hinweg bestätigt werden. Besonders wertvoll sind die Daten der Juno-Sonde. Sie haben gezeigt, dass der Fleck nicht nur an Größe verliert, sondern auch tiefer reicht als zuvor angenommen. Einige Messungen deuten darauf hin, dass er Hunderte Kilometer in die Jupiteratmosphäre hineinragt. Es ist unklar, ob der Fleck irgendwann vollständig verschwinden wird. Manche Forscher vermuten, dass er sich in kleineren Wirbeln auflösen könnte. Andere halten es für möglich, dass er nach einer Schrumpfungsphase wieder anwächst. Die Zukunft des Flecks bleibt also ein offenes Rätsel.

Wissenschaftliche Bedeutung

Der Große Rote Fleck ist für die Forschung von herausragender Bedeutung. Er ermöglicht einzigartige Einblicke in die Mechanismen großskaliger Atmosphären. Durch seine lange Existenz dient er als Modell für das Studium langlebiger Wirbelstrukturen. Auf der Erde gibt es zwar Hurrikane und Zyklone, doch sie lösen sich in kurzer Zeit auf. Der Fleck zeigt, wie sich Wirbelstürme in einer gasförmigen Umgebung ohne feste Grenze entwickeln. Wissenschaftler nutzen seine Dynamik, um Klimamodelle zu überprüfen und zu verfeinern. Besonders wichtig ist der Vergleich von Energieflüssen und Windmustern. Auch die chemische Zusammensetzung des Flecks liefert Hinweise auf die oberen Atmosphärenschichten Jupiters. Die roten Farbstoffe könnten Informationen über bisher unbekannte Moleküle enthalten. Damit ist der Fleck nicht nur meteorologisch, sondern auch chemisch von Interesse. Seine Beobachtung über Jahrhunderte hinweg ist ein einzigartiges Archiv planetarer Dynamik. Forscher können daran die langfristige Entwicklung atmosphärischer Systeme nachvollziehen. Dies ist auch für das Verständnis anderer Gasplaneten wie Saturn, Uranus oder Neptun wichtig. Selbst Exoplaneten lassen sich besser einschätzen, wenn man die Prozesse auf Jupiter kennt. Darüber hinaus hat der Fleck eine pädagogische Bedeutung, da er ein populäres Beispiel für Planetenforschung ist. Viele Lehrbücher und populärwissenschaftliche Darstellungen nutzen ihn als Aufhänger. Schließlich ist der Fleck ein Beispiel dafür, wie Astronomie und Meteorologie ineinandergreifen. Seine Untersuchung verbindet Physik, Chemie und Geowissenschaften in einem interdisziplinären Forschungsfeld.

Beobachtungen von der Erde aus

Der Große Rote Fleck ist auch für Amateurastronomen ein lohnendes Beobachtungsziel. Schon kleine Teleskope mit einer Öffnung von 10 bis 15 Zentimetern können ihn sichtbar machen. Unter guten Bedingungen lässt sich seine ovale Form als deutliche Struktur auf der Jupiteroberfläche erkennen. Mit größeren Teleskopen erscheinen sogar Farbunterschiede, die das rötliche Zentrum vom restlichen Bandungssystem abheben. Wichtig ist, den Zeitpunkt der Beobachtung zu wählen, wenn der Fleck gerade die sichtbare Planetenseite durchläuft. Da Jupiter sich in knapp 10 Stunden um die eigene Achse dreht, lässt sich der Fleck mehrmals pro Nacht beobachten. Online verfügbare Ephemeriden geben exakte Zeiten an, wann er zu sehen ist. Fotografisch kann der Fleck mit modernen Kameras leicht dokumentiert werden. Viele Amateurastronomen haben detailreiche Aufnahmen erstellt, die sich mit professionellen Bildern vergleichen lassen. Auch Farbkameras und Filter verbessern die Sichtbarkeit der rötlichen Tönung. In Mitteleuropa ist der Fleck besonders in den Monaten gut zu sehen, in denen Jupiter hoch am Himmel steht. Die Atmosphäre der Erde kann allerdings das Bild verwischen, weshalb klare Nächte entscheidend sind. Beobachter berichten oft, dass der Fleck nicht immer gleich auffällig erscheint. Seine Helligkeit und Farbe schwanken von Jahr zu Jahr. Dennoch bleibt er ein attraktives Ziel, das den Reiz der Himmelsbeobachtung steigert. Wer sich mit der Jupiterbeobachtung beschäftigt, kommt am Großen Roten Fleck nicht vorbei. Er ist ein fester Bestandteil der Planetenkunde und wird auch in der Amateurastronomie regelmäßig verfolgt. So verbindet er die großen Forschungen der Raumfahrt mit den Beobachtungen im eigenen Garten.

Zusammenfassung wichtiger Details zum Großen Roten Fleck

- Natur des Phänomens: Ein gigantischer, langlebiger Wirbelsturm in der südlichen Hemisphäre Jupiters.

- Größe: Heute etwa 16.000 km Länge, im 19. Jahrhundert über 40.000 km.

- Windgeschwindigkeiten: Bis zu 500 km/h, deutlich stärker als auf der Erde.

- Farbe: Variiert zwischen tiefrot, orange und blassgelb; genaue Ursache noch nicht vollständig geklärt.

- Entdeckung: Erste Beobachtungen im 17. Jahrhundert durch Hooke und Cassini.

- Beobachtungsgeschichte: Dokumentiert von frühen Teleskopen über Voyager und Hubble bis zu Juno.

- Entstehung: Vermutlich durch Verschmelzung kleinerer Wirbelstürme und Stabilisierung durch zonale Winde.

- Dynamik: Ständige Energiezufuhr durch Konvektion und Strömungen hält den Wirbel am Leben.

- Veränderungen: Seit über 150 Jahren deutlich geschrumpft und kompakter geworden.

- Tiefe: Juno-Messungen zeigen, dass der Fleck hunderte Kilometer tief in die Atmosphäre reicht.

- Zukunft: Unklar, ob er weiter schrumpft, sich auflöst oder erneut wächst.

- Bedeutung für die Wissenschaft: Modell für atmosphärische Dynamik, Vergleich zu Stürmen auf der Erde, Hinweise auf chemische Prozesse.

- Vergleich zur Erde: Deutlich langlebiger und größer als irdische Wirbelstürme.

- Amateurbeobachtungen: Schon mit kleinen Teleskopen sichtbar; Position abhängig von Jupiters Rotation.

- Symbolik: Einer der markantesten „Blickfänge“ des Sonnensystems und ein Sinnbild für Wandel und Beständigkeit.